今回は東京都の神田で不安障害を専門に治療を行う「こころサポートクリニック」の院長「平山貴敏(ひらやまたかとし)」先生に、医師を志したきっかけから開業の経緯・患者さんと接するうえで大切にされていることなどをインタビューしました。

病院に不安がある、診てもらおうか悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

精神科の治療は「患者さんの人生に深く関わる仕事」幼少期の経験が医師を志したきっかけに

ーーー平山院長が心療内科・精神科医になられたきっかけを教えてください。

平山院長:私が医師を志した原点は、幼い頃の経験にあります。

実のところ、私は小さい頃、身体があまり強くなく、頻繁に小児科へ通院していたんです。その頃お世話になった先生は本当に親身に診てくださり、その優しさや安心感がとても心に残っており「困っている人を助ける」医師という職業に自然と憧れるようになりました。

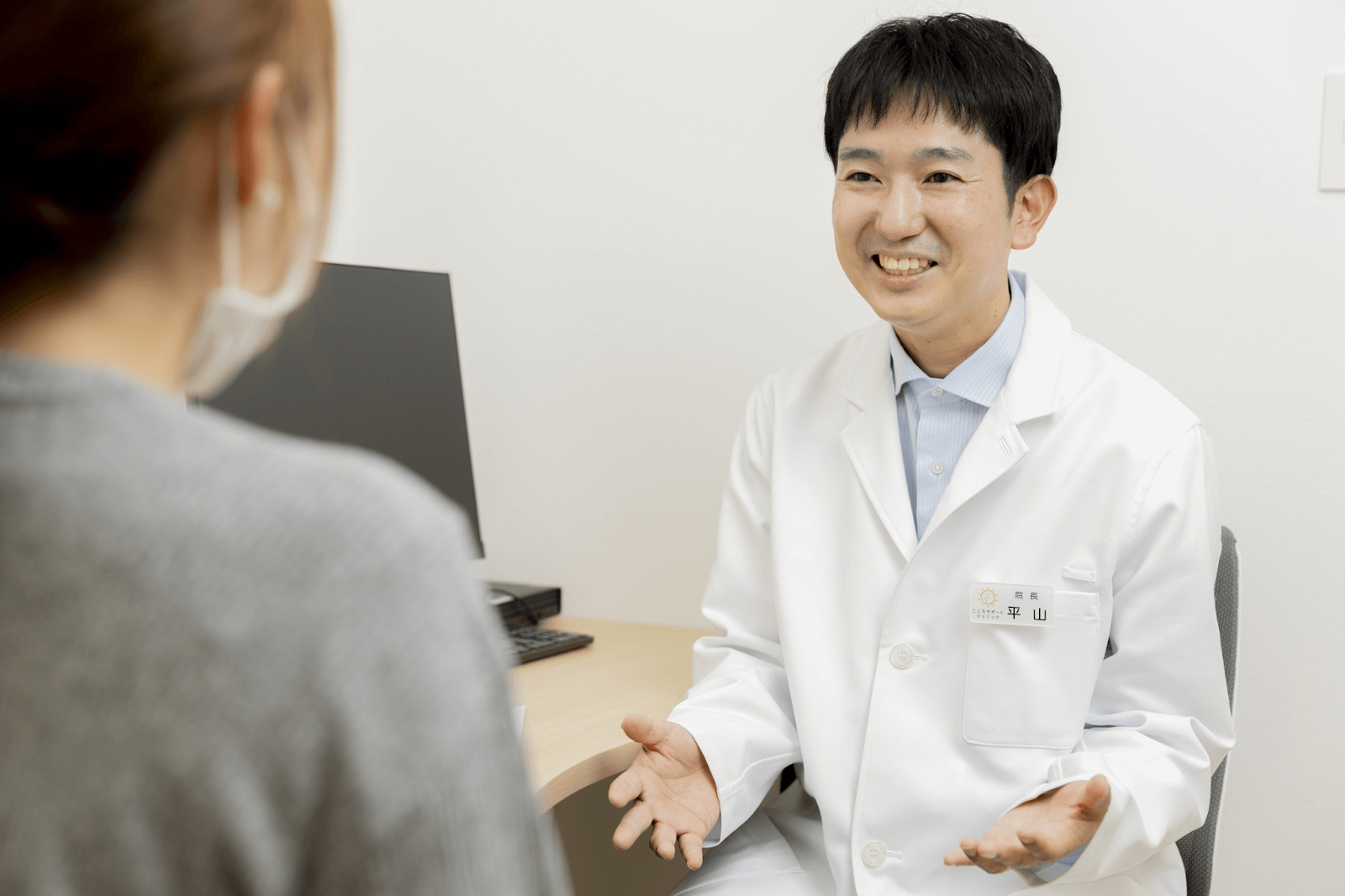

「院長の平山貴敏先生」

ただ、当初は小児科の先生が医師を志したきっかけではあるものの、科としては内科医を目指しました。内科は身体全体を診る科で、幅広い患者さんをサポートできるという点に魅力を感じていたからです。

そんななか、大学病院の初期研修で精神科を回る機会がありました。そこで統合失調症の患者さんを担当したことがあったんです。入院時は表情も険しく、食事もとれず、日常生活に大きな支障をきたしていた方でした。しかし、治療を進めるうちに笑顔が戻り、最終的には就労を果たしたんです。

間近でその姿を見て、精神科の治療は患者さんの「人生そのものに深く関わる仕事」なのだと実感して大きなやりがいを感じました。その研修での経験が、精神科医の道へ進む大きな転機になったんです。

精神的な不調に寄り添い、人生全体を支える医療の意義を感じ、心療内科・精神科の道を選びました。

「もっと身近に気軽に相談できる精神科医療を提供したい」大学病院や総合病院で研鑽を積み開業を決意

ーーー精神科医としてご勤務を始められてから、どのような経緯で開業に至ったのでしょうか?

平山院長:私は医師になってから精神科の専門医として、東京都内の大学病院や総合病院などで長く研鑽を積んできました。大学病院や総合病院では、専門性の高い難しい症例を数多く経験でき、それ自体はとてもやりがいのあるものでした。

ただ、そのなかで次第に感じるようになったのが「もっと身近に地域の中で、気軽に相談できる精神科医療を提供したい」という気持ちでした。

大学病院や総合病院ではどうしても患者さんと一定以上の距離を感じていました。患者さんにとっても通院は高い心理的なハードルがあります。日常で感じるちょっとした不安や気分の落ち込みをより早い段階で相談できる場所があれば、多くの方の心が楽になるのではないかと感じるようになったんです。

精神科の専門医としてある程度の経験を積んだこともあり「それなら自分でそういう場をつくろう」と思い立ち、開業を決意しました。「こころサポートクリニック」という名前にも込めたように、患者さん一人ひとりの「こころ」に寄り添い「相談してよかった」と思ってもらえる、そんなクリニックを目指し開業に至りました。

患者さんは「少しでも楽になりたい」という思いで来院される方が多いと語る平山院長

ーーー実際に来院される患者さんはどんな年齢層の方が多いですか?

平山院長:実際に来院される患者さんの年齢層は非常に幅広く、10代の方から90代の高齢の方までいらっしゃいます。

なかでも特に多いのは20代の方です。次いで30代、40代と続きます。これは当院が東京・神田という立地にあることが関係していると思います。近くに大学やオフィスが多く、若い世代の方がアクセスしやすい場所にあるのが背景にあると思います。

「院内の入り口」

また、性別でいうと女性の方が多い傾向にあります。精神科全般に言えることかもしれませんが、女性の方は不安を感じた際「誰かに相談しよう」という行動に移りやすい傾向があるように感じます。男性はどうしても一人で抱え込みやすいところがありますので、結果的に来院されるのは女性の方が多くなる印象です。

ーーー初診の際、患者さんはどのようなお悩みを抱えている方が多いですか?

平山院長:初診で来院される患者さんは不安や気分の落ち込み・物事に取り組む意欲の低下といったお悩みを抱えている方が多いです。

具体的には「仕事に行けなくなってしまった」「学校に通えなくなってしまった」といった、日常生活に支障が出ている状態で受診される方が多くいらっしゃいます。つまり、もう我慢の限界を迎えている、あるいはご自身でも「何かおかしいな」と明確に感じておられる段階です。

ただ、なかには「何とか日常生活は送れているけれど、このままではまずいかもしれない」と感じ、早めに受診される方もいます。「最近眠れない」「気分が落ち込みやすい」など、ささいな症状でもストレスの多い状況を背景に、予防の意味合いで来院される方もいらっしゃいます。

「今のままではつらい」「少しでも楽になりたい」という思いを抱えて来られる方が多く、そういった悩みやお気持ちにしっかり寄り添えるよう、丁寧にお話を伺うことを意識しています。

患者さんのご意向を尊重する「安心できる雰囲気づくり」と「共感の姿勢」を大切に

ーーー不安障害の患者さんと接するうえで、特に意識されていることはありますか?

平山院長:不安障害の患者さんと接するうえで、私が特に意識しているのは「安心できる雰囲気づくり」と「共感の姿勢」です。

心療内科や精神科を受診される方は、本当に勇気を振り絞って来院されていることが多いんです。「こんなことで相談していいのかな」「病院に行くほどのことじゃないかも」など、精神科の受診には今でも偏見や抵抗感が根強く、自分の不調を後回しにしてしまう方が多くいます。

そのため、私はまず診察室で患者さんにお会いした際「来てくださってありがとうございます」と声をかけ、来院されたこと自体を肯定するようにしています。そして「緊張なさらなくて大丈夫ですよ」「どんな小さなことでもお話しいただいて構いません」とお伝えし、患者さんが少しでも安心して話せるように心がけています。

また、お話を伺う際は患者さんの感じている不安にしっかり共感するよう努めています。「そうだったんですね、それはとてもつらかったですね」と、感情に寄り添う接し方を大切にしています。

不安障害の方は「自分が弱いからこうなってしまった」と自分を責めていることが多いんです。そのため「これはあなたのせいではなく、病気の症状なんですよ」と、はっきりお伝えすることも大切にしています。少しでも自責の念を和らげ、不安から解放されるきっかけを作れればと心がけながら患者さんに接しています。

ーーー不安障害の治療はどのように進めていくのでしょうか?

平山院長:まず第一歩として大事にしているのが「丁寧な傾聴と共感」です。患者さんが何に対して不安を感じておられるのか、その背景にある出来事や生活環境なども含め、じっくりとお話を伺います。

そのうえで「なるほど、あなたはこういうことでお困りなんですね。それはおつらいですね。」と、気持ちが落ち着き安心につながるよう、こちらの言葉で共感することを大切にしています。共感することは治療の入口として非常に重要だと考えているからです。

「診察室の様子」

次に、具体的にどのような症状に悩まれているかを明らかにしていきます。実のところ、不安障害にもさまざまな種類があるのです。「社交不安症( あがり症)」や「パニック障害」「強迫性障害」など、実際にどの種類の症状に当てはまるかを丁寧に確認していきます。

症状を確認し診断を終えた後は、治療方法についてご説明します。不安障害の治療方法は「薬物療法」と「カウンセリング(心理療法)」の2本柱です。どちらか一方というわけではなく、患者さんの意向や症状の程度を踏まえて、どのような方法が適しているか一緒に検討していきます。

当院では患者さん一人ひとりの気持ちに寄り添いながら、一緒に治療方針を決めていくスタイルを大切に、患者さんと「伴走する」気持ちで取り組んでいます。

ーーー患者さんのなかには「なるべく薬は使いたくない」という方もいるかと思いますが、そのようなご相談にはどのように対応されていますか?

平山院長:おっしゃていただいたとおり「なるべく薬は使いたくない」といったご要望をいただく患者さんは実際に少なくありません。そのようなご相談に対しては、まず患者さんのご意向をしっかりと尊重することを大前提にしています。

はじめに「なぜ薬に抵抗があるのか」その理由を丁寧に伺います。

「飲んだら一生やめられないのではないか」

「依存してしまうのが怖い」

「知人が服用して具合が悪くなった経験がある

などといった、不安から薬に抵抗を感じている方が多いです。

そのうえで感じている誤解や不安へ丁寧に説明を行います。例えば「精神科の薬は一生飲み続けなければならない」といった誤解には「症状が安定すれば服用は中止も可能です。必要な期間だけ使うものですよ」といった内容をお伝えしています。

薬に比べ副作用のリスクが少ない「漢方薬」を提案することもあります。漢方薬は比較的受け入れやすいと感じる患者さんは多く「サプリメントのような感覚で服用している」とおっしゃる方もいらっしゃいます。

ただし、漢方薬で症状が緩和しない場合には「このままだと生活に支障が出る可能性もあります。必要に応じて段階的に薬物療法も検討してみましょう。」とお話しすることもあります。もちろん、無理に薬物療法を勧めることはありません。患者さんが納得できる形で治療に取り組めるよう、常に対話することを大切にしています。

最終的には「一緒に考えながら、自分に合った治療を見つけていきましょうね」という姿勢で接しています。患者さんにとって「安心できる選択肢」を提示することが大切だと考えています。

「深呼吸」と「行動の変化」自宅で取り組みやすい不安障害への対処法

ーーー自宅で不安障害の症状が出た際、取り組みやすい対処法があれば教えてください。

平山院長:当院ではご自宅でできる不安への対処法として2つの方法をおすすめしています。どちらもすぐに取り組めて、効果が期待できるものです。

1つ目は「深呼吸」です。非常にシンプルですが、正しいやり方を知っていただくことが重要です。具体的には

- 鼻から5秒かけて息を吸う

- そのまま5秒間息を止める

- 口から10秒かけてゆっくりと息を吐く

上記の1〜3を5〜10回ほど繰り返します。不安や緊張・恐怖を感じているとき、人は無意識のうちに息を吸いすぎていることが多く、過呼吸のような状態に陥りやすいのです。深呼吸は過呼吸を防ぎ、気持ちを落ち着かせるのに有効的な対処法といえます。

2つ目は「行動や環境を変えること」です。実のところ、人の感情は置かれている状況や行動と密接に結びついています。例えば、家の中で何もせずじっとしていると、不安がどんどん膨らんでしまうことがあります。そういう時は

- 家事をする

- 好きな音楽をかける

- テレビをつける

- アロマを焚いてみる

- 部屋に花を飾ってみる

- 外に出て少し散歩する

- ゆっくりお風呂に入る

など、意識的に何か行動を起こすことが大切です。状況や行動の変化が、感情の切り替えを助けてくれます。

よく患者さんには「不安になった時にやることリストを用意しておくといいですよ」と伝えています。どちらの方法もすぐに取り組めて習慣にしやすいため、薬に頼る前のセルフケアとしても非常に有効だと思います。

「患者さんに心のこもった温かい医療を届けたい」安心感と温かさを大切に

ーーー初診ではどのような流れで診察を進めるのでしょうか?

平山院長:当院では完全予約制を採用しており、初めにWebサイトからインターネット予約をしていただいています。

予約後は初診されるまでに、Webの問診票を記入していただきます。具体的には問診票には次のような項目をできるだけ詳しく記入していただくよう、お願いしています。

- 今悩んでいること、困っていること

- 症状を感じるまでの経過

- 過去の受診歴・服薬歴 など

お電話で予約された方は、来院時に紙の問診票を記入いただきます。その場合は診察時間の15分ほど前にお越しいただくようご案内しています。

診察では記入いただいた問診票をもとにお話を伺います。特に初診の際は現在の症状だけでなく、背景にある生活環境や人間関係・これまでの経緯なども丁寧にお聞きするようにしています。

初診の診察時間は約30分ほどが目安です。問診から診察・治療方針の説明まで、患者さんの不安が少しでも軽くなるよう、丁寧に進めるように心がけています。受付や待ち時間・診察・会計を含め、来院からお帰りまでトータルで約1時間ほどを想定していただけると安心かと思います。

初めての精神科受診は緊張される方が非常に多いです。少しでもリラックスいただけるよう、温かくお迎えできるよう準備を整えていますので、安心してお越しいただければ幸いです。

ーーークリニックの雰囲気やスタッフの対応で大切にしていることは何ですか?

平山院長:私たちが何より大切にしているのは「安心感」と「温かさ」です。

当院のロゴにもその思いを込めています。ロゴには太陽とハートを組み合わせたデザインを採用しており「患者さんに心のこもった温かい医療を届けたい」という思いがコンセプトです。太陽は「光」や「希望」、ハートは「思いやり」「やさしさ」を意味しており、患者さんのこころに光を届けられるような存在でありたい、という思いが込められています。

こころサポートクリニックのロゴには「患者さんのこころに光を届けられるような存在でありたい」という思いが込められています。

スタッフ全員がロゴに込められた理念を共有し、どの患者さんに対しても親身に、丁寧に接することを大切にしています。受付や電話対応の際にも、患者さんが緊張されていることを前提に、やさしい言葉づかいを心がけています。診察室に入る前から「ここに来てよかった」と感じていただけるような対応を意識しています。

特に精神科・心療内科ではクリニックに足を運ぶこと自体がハードルになっている方も多いです。病院らしさよりも「安心して話ができる場所」「身近に感じられる場所」であることが何より大切だと思っています。これからもスタッフ一同、患者さんが気兼ねなく相談できる、そんな雰囲気づくりを大切にしていきたいです。

「こころのつらさに包括的・専門的にサポートできる」他の病院にはない当院の強みとは

ーーー他の病院にはない、貴院ならではの特徴や特色があれば教えてください。

平山院長:当院には大きく3つ特徴があります。

まず1つ目は、がん患者さんの心のケアを専門に行う「腫瘍精神科外来」を設置している点です。私はこれまで国立がん研究センターで約10年間勤務し、がん患者さんやそのご家族の精神的サポートに長く関わってきました。その経験を活かし、当院ではがんの診断から治療・再発・終末期といったさまざまな場面における「心のつらさ」に寄り添った対応が可能です。

がんと精神科の両方に精通している医師は少なく、腫瘍精神科外来を設けているクリニックは東京都内でも2件ほどしかありません。「身体の病気に関わるメンタルのケアができる場所」として、専門性の高いサポートを提供している点は当院の大きな強みだと考えています。

2つ目は、ご家族や遺族のケアにも対応していることです。がん患者さんご本人だけでなく「家族ケア外来」や「遺族ケア外来(グリーフケア外来)」も行っています。

- ご家族が看病に疲れている

- 亡くなられたあとの深い喪失感を抱えている

などのケースにも、専門的に対応しています。

3つ目は、カウンセラーの体制が充実している点です。当院には臨床心理士と公認心理師両方の資格を持った経験豊富なカウンセラーが複数名在籍しており、認知行動療法などのカウンセリングを行っています。医師による診察と連携しながら、心理面への丁寧なアプローチが可能です。

単に「薬を処方するだけのクリニック」ではなく、患者さんご本人の人生背景や家族関係・疾患に伴うこころのつらさに対し包括的・専門的にサポートできる体制を整えていることが、当院ならではの特色だと自負しています。

ーーー診察の中で何か印象に残っているエピソードはありますか?

平山院長:これまでたくさんの患者さんと向き合ってきたなかで、印象に残っているエピソードは数多くあります。なかでも特に心に残っているのは、パニック障害を抱えた患者さんが治療を通じて再び自由に外出できるようになったことです。

その方は、初診の時点では電車に乗るのが怖くて、外出もほとんどできない状態でした。通勤や外食・旅行など、これまで普通にできていた日常の行動が制限されてしまい、ご本人もとても落ち込んでおられました。

しかし、治療を重ねていくなかで少しずつ不安をコントロールできるようになり、ある時「久しぶりに電車に乗れました!」と笑顔で報告してくださったんです。治療の甲斐もあり、最終的には「海外旅行にも行けました!」と、嬉しそうにお話しくださって、その言葉を聞いた時は本当に嬉しかったです。

精神科の治療は症状が良くなるだけでなく、その人の「生活の幅や人生の選択肢が広がることにつながる」ということを強く実感した出来事でした。

もちろん、すべての患者さんが劇的に改善するわけではありません。ただ、ひとつひとつの前進を一緒に喜び合えることが、この仕事のやりがいだと感じています。

「日常生活に支障が出ている=治療が必要なサイン」精神科にかかるのは恥ずかしいことではありません

ーーー最後に、心療内科や精神科で診てもらいたい気持ちはあるものの、病院へ行くのに不安を感じている方、「こんなことで相談してもいいのかな…」と迷っている方へメッセージをお願いします。

平山院長:最後に、こうしたお気持ちをお持ちの方へ、ぜひお伝えしたいことがあります。

「こんなことで相談してもいいのかな」「病院に行くほどではないかもしれない」と迷われている方こそ、ぜひ一度ご相談いただきたいと思います。

不安や気分の落ち込みで日常生活に支障が出ている状態そのものが、すでに「治療が必要なサイン」だからです。今は自分の力でなんとかしようと頑張って頑張って、それでもどうにもならなくなってから来られる方が非常に多いのが実情です。正直なところ「もっと早い段階で相談いただけていたら、症状もより軽く短期間で改善できたのに…」と感じることも少なくありません。

不安障害は、きちんと治療をすれば必ずよくなる病気です。当院では薬やカウンセリング・セルフケアなど、あなたに適した方法を一緒に考えていくことができます。精神科や心療内科にかかることは、決して「恥ずかしいこと」ではありません。風邪をひいたら内科に行くように、心が疲れたときは心の専門家に相談する。それはとても自然なことだと思います。

もし「外に出るのが不安」という方には、当院では行っていないのですが、オンライン診療を受けるという方法もあります。なかには、タクシーでのご来院を検討される方もいらっしゃいます。来院にはいろいろな選択肢がありますので、まずは「相談すること」から始めていただけたらと思います。

何より、適切な治療を受けずに我慢し続けるのは本当にもったいないことだと思います。どんなに些細なことでも構いません。あなたのこころが少しでも楽になるよう、私たちがサポートします。どうか一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。