この記事では原因や対処法も交え、夜が怖いと感じる大人の共通点を紹介します。

大人が夜を怖いと感じる原因は何だろう?

夜が怖いと感じるのは病気なのかな…

他の人はどう対処しているんだろう?

夜になると不安になったり、得体のしれない恐怖を感じる方もいますよね。夜は孤独感を感じやすく、一度不安になるとなかなか解消されないものです。

なかには、夜が怖いと感じる気持ちとどのように向き合えばいいのかわからないと悩んでいる方もいるでしょう。夜が怖いと感じることは珍しいことではありませんが、実のところ病気が関係している場合もあります。

そのため、夜が怖いと感じる原因や対処法を知り、適切な対処をすることが重要です。

そこで本記事では対処法も交え、大人が夜が怖いと感じることの原因を紹介します。夜が怖いという症状から考えられる病気も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

- 夜特有の環境や心理状態から3割の大人が恐怖を感じている

- 夜が怖い理由はホルモンバランスや認知の歪みがあるため

- 対処法を試しても改善しない場合は疾患の可能性がある

なお、周囲にパニック障害の悩みを相談できず、おひとりで悩まれている方は不安・パニック障害に悩む7万人以上の方が参考にした、不安パニック専門のオンラインサポートコミュニティ「nicot+(にこっとプラス)」をご活用ください。

「にこっとプラス」では、次のようにオンライン上で参加者同士が症状への悩みや対処法といった情報を気軽に交換できます。

「気持ちがわかってもらえるか不安…」といった方でも、同じパニック症状に悩む参加者同士であれば、気負いすることなく悩みや不安を打ち明けられますよ。

「どんなところなんだろう?」と気になる方は、下のボタンから詳細をご確認ください。

本記事を音声で聴く

3割の大人は夜が怖いと感じている

大人が夜が怖いと感じることは決して珍しいことではありません。実のところ、3割の大人は夜が怖いと感じているのです。

日本赤十字社長浜赤十字病院精神科の研究によると、不安障害の生涯有病率は30%程度と報告しています。したがって、夜が怖いと感じることは、意外と多くの大人が経験していることだと言えます。

しかし、夜が怖いと感じる原因は人によってさまざまです。原因によって対処法も異なるため、夜が怖いと感じる原因が何かを把握しておくことが賢明です。

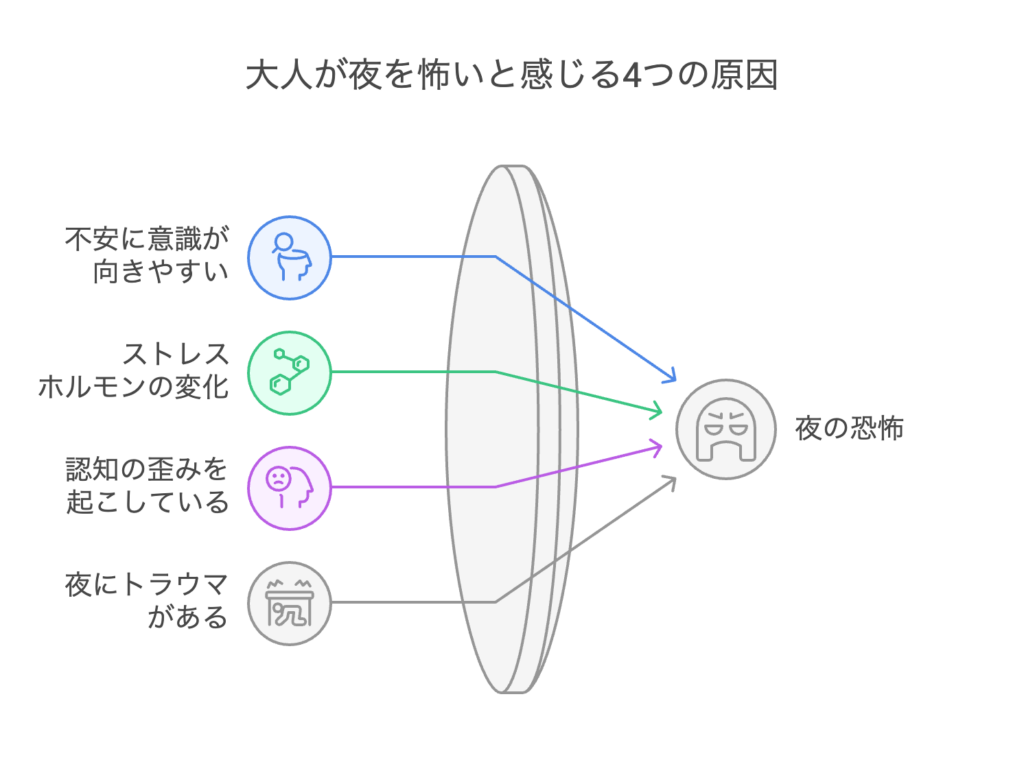

大人が夜を怖いと感じる4つの原因

ここからは、大人が夜を怖いと感じる原因を、4つにまとめて紹介します。

原因1:不安に意識が向きやすい

大人が夜を怖いと感じるのは、不安や恐怖に意識が向きやすくなることがひとつの原因です。静かな夜はほかに意識を向けるものがなく、ネガティブな感情を抱きやすい傾向があります。

ベッドの中で眠りにつくまで、過去の嫌な記憶や不安を思い返すことは、誰にでもあるものです。また、なんとも表現できない怖い感情も、多くが夜に思い出されるものでしょう。

ほかに刺激がなく、ネガティブな部分に気持ちが向きやすいことが「夜が怖い」原因と言えます。夜になると気分が落ち込みやすくなる理由を詳しく知りたい方は、下の記事を参考にしてください。

原因2:ストレスホルモンの変化

リラックスホルモンが減少し、ストレスホルモンが増加することが「夜が怖い」と感じる原因のひとつです。ホルモンは、人間の体に組み込まれた健康を保つシステムのようなものです。

人間の健康を司るホルモンは、一日のなかでも分泌量が変化します。リラックスホルモンであるセロトニンは、夜間に分泌量が低下する特徴があり不安を助長する原因となります。

反対に、夜間に増加するのがストレスホルモンであるメラトニンやコルチゾールです。ホルモンが日内変動を起こした結果として、夜はストレスや不安を感じやすくなってしまうのです。

夜になると不安に襲われる理由を詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてください。

原因3:認知の歪みを起こしている

夜を怖いと思うのは、繰り返される恐怖や不安により脳内の認知が歪んでいるためです。既に「夜」=「怖いもの」の考えが構築され、そのほかのイメージが入りにくくなっているからです。

認知の歪みを起こしやすい疾患に、パニック障害や不安障害が挙げられます。パニック障害や不安障害では、物事をネガティブに解釈する認知偏見や特定の思考パターンが生じます。

たとえば、「夜になると不安になる」「心臓がバクバクする」などが認知の歪みを起こしている状態です。脳が「夜」そのものを危険信号として認識してしまい、心身に影響をきたします。

意図せず危険や恐怖を過剰に察知してしまうのが、不安障害やパニック障害です。パニック障害のを発症する原因を詳しく知りたい方は、下の記事を参考にしてください。

原因4:夜にトラウマがある

夜にトラウマがあることも、夜が怖いと感じる原因のひとつです。過去、夜に怖い思いをした経験がある場合、その記憶は中々消えるものではありません。

過去のトラウマがトリガーとなり、警戒心が増幅して自律神経が乱され、夜が怖いと感じます。久留米大学医学部神経精神医学講座研究によると、PTSDがあると悪夢出現の頻度が高まり、睡眠障害に影響すると報告しています。

夜や暗闇にトラウマがあると、不安が増幅されるため怖いと感じるのです。

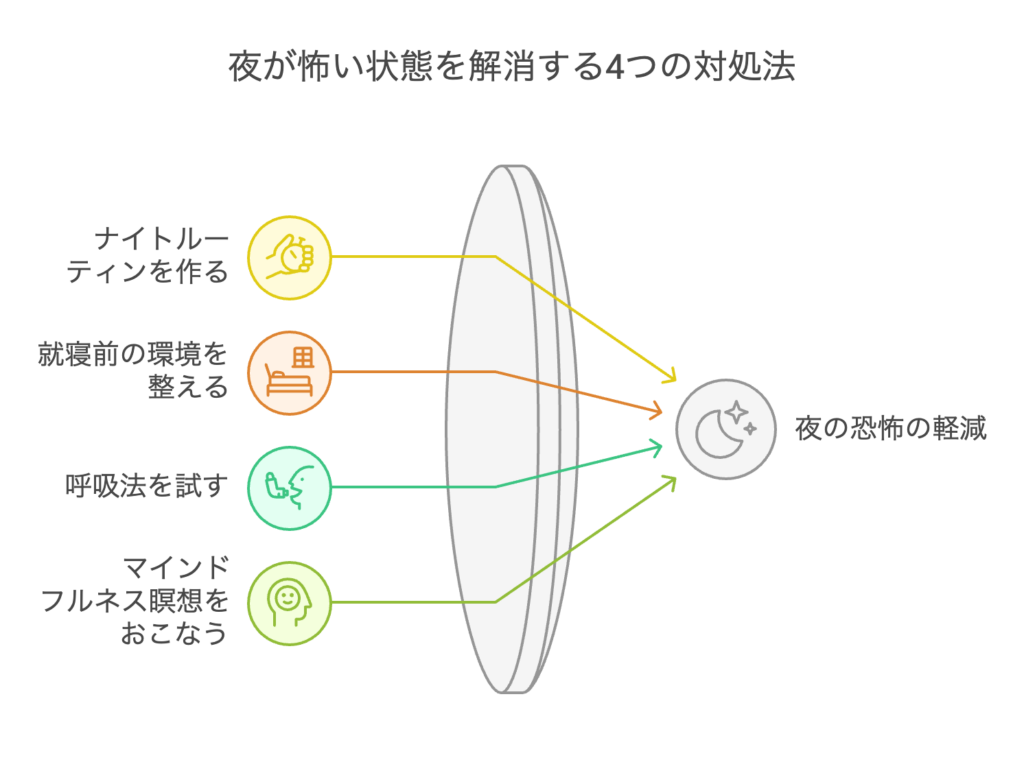

夜が怖い状態を解消する対処法

ここでは夜が怖い状態を解消する対処法を、4つにまとめて紹介します。

対処法1:ナイトルーティンを作る

ナイトルーティンを作ることは、夜が怖い状態を解消するために有効な対処法のひとつです。眠る前に決まった行動をおこない、脳に「これから眠る」ことを記憶させることで自然な睡眠を促します。

ナイトルーティンの際は、眠る前の同じ時間に、同じ行動を繰り返すことがポイントです。たとえばハーブティーを飲み、ストレッチ後にベッドに入るなどがおすすめです。

部屋の電気を暗くして、好きなことをするのもいいでしょう。心の不安を「書く」手段も有効です。

ナイトルーティンは、感じ方が異なるため内容に個人差があります。心穏やかになるような、リラックス効果のある手段を選びましょう。

対処法2:就寝前の環境を整える

夜を怖がらずぐっすり眠るために、就寝前の環境を整えておくことが重要です。下にポイントをまとめているので、参考にしてください。

- 静かな環境で安心感を高める

- 静かすぎる場合は自然音や穏やかな音楽を活用する

- 快適な室温18~22度が理想的

- 間接照明を使用するなど寝室の明かりを調整する

- スマホやパソコンの使用を控える

医療法人和楽会心療内科・神経科赤坂クリニックの小松氏らの研究によると、パニック障害の70%に不眠があり、とくに入眠障害と睡眠維持の困難があると報告しています。就寝前の環境を整えておくことは、睡眠障害の対処にもなります。

対処法3:呼吸法を試す

夜が怖い状態を解消するには、リラックス効果がある呼吸法がおすすめです。眠りにつく前に深呼吸をおこない、心を落ち着かせましょう。

呼吸により大脳の呼吸中枢が活性化され、不安を和らげてくれます。「5秒かけて息を吐き、5秒息を止める。5秒息を吸う、5秒息を止める」呼吸法がおすすめです。

息を深く吸い込み、ゆっくりと吐き出すことで心拍数を安定させ、リラックスすることができます。呼吸法で不安が解消されると、落ち着いた気持ちで眠れます。

対処法4:マインドフルネス瞑想をおこなう

マインドフルネス瞑想は、マサチューセッツ大学医学部教授のジョン・カバット氏によって開発されたストレスに対する治療法です。未来や過去ではなく「今この瞬間」に目を向けることで、不安やストレスの増幅を防ぎます。

呼吸や体の感覚、周囲の音に意識を向けることが集中力の向上にもつながります。

マインドフルネス瞑想をおこなうことで「自分が安心して眠れる光景」をイメージする習慣を身につけることが可能です。夜=恐怖ではなく、夜=癒やしにイメージを転換していきましょう。

マインドフルネス瞑想のやり方をより詳しく知りたい方は下の記事を参考にしてください。

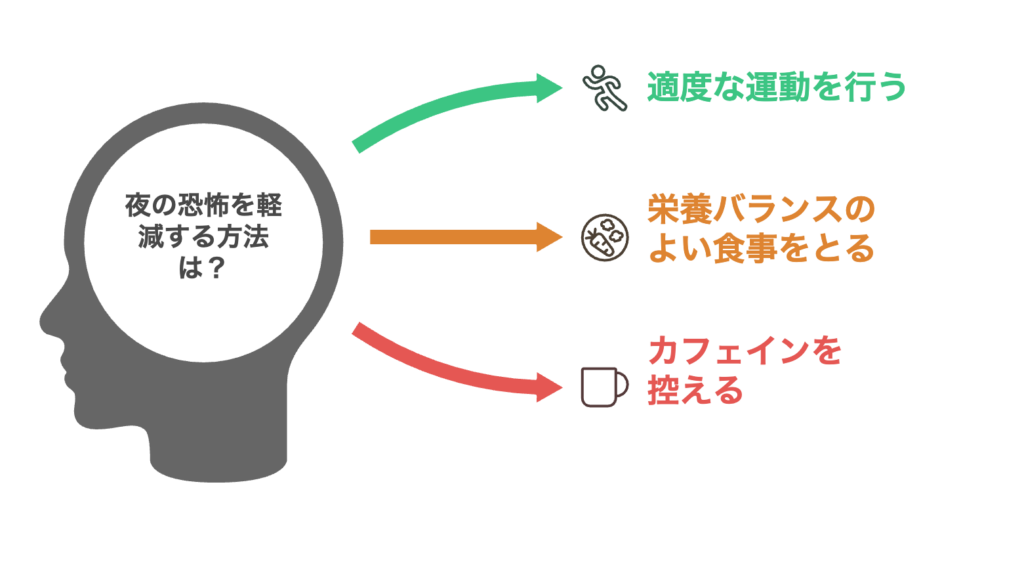

怖い気持ちで夜を過ごさないための予防法

ここからは、怖い気持ちで夜を過ごさないための予防法を、3つにまとめて紹介します。

適度な運動

適度な運動をすることは、怖い気持ちで夜を過ごさないための予防法のひとつです。なぜなら、適度な運動には心身の緊張をほぐす効果があり、気分転換としても有効なためです。

とくにおすすめなのは、呼吸を乱さずにできるヨガやウォーキングです。日中の適度な運動は、セロトニンを分泌してくれる効果があります。

セロトニンは、精神緩和の効果をもつホルモンです。セロトニンが分泌されるとリラックス効果が図れるため、夜の不安も軽減しやすくなるでしょう。

栄養バランスのよい食事をとる

怖い気持ちで夜を過ごさないために、栄養バランスのよい食事が大切です。栄養バランスが整うと、心の安定にかかわる神経伝達物質のセロトニンの生成が促進されます。

セロトニンの生成には、トリプトファンやビタミンB群が必要です。トリプトファンやビタミンは、魚や大豆、乳製品などに多く含まれます。

また、ビタミンB群は緑黄色野菜や全粒穀物からも摂取できます。食生活を見直し、ホルモンバランスを整えることが不安な夜を過ごさないために必要です。

なお、パニック障害に悩む7万人の方が参加するオンラインコミュニティ「にこっとプラス」では、薬に頼らず「食事」と「栄養」で不安障害を克服する改善動画を無料配布しています。

実際に、本動画を視聴した91%の方が症状の改善を実感。動画の内容は自宅や外出先でも手軽に取り組めます。

パニック障害を克服する効果的な改善方法を詳しく知りたい方は、ぜひ一度お試しください。

\ 7万人以上が視聴 /

カフェインを控える

カフェインを控えると精神が安定しやすく、夜に怖い気持ちのまま過ごさなくてよくなります。カフェインは脳神経を刺激し、覚醒状態を向上させる作用をもつためです。

とくに夕方以降のカフェイン摂取は、睡眠の質に影響するため注意が必要です。カフェインを含む飲料の代わりに、ノンカフェイン飲料やリラックス効果のあるハーブティーなどを飲むと良いでしょう。

少量のはちみつを注いだホットミルクも良眠効果が期待できるため、不眠に悩む方に最適です。

夜が怖い症状は病の可能性も

ここまで、大人が夜が怖いと感じる原因や対処法を紹介してきました。対処法を実践すれば、夜が怖いという感情を解消できることもあります。

しかし、なかには夜が怖いという感情が病気から生じているケースもあります。そこで、ここからは夜が怖いという症状から考えられる病気を、5つにまとめて紹介します。

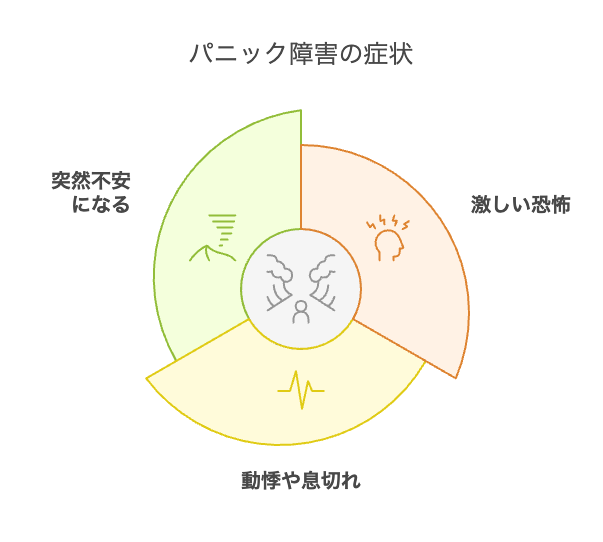

パニック障害

パニック障害は、突然の強い不安や焦燥感を発作として繰り返し、日常生活に支障をきたす病気です。「死んでしまうのではないか」と思うほどの強い不安・恐怖を感じ、動悸やめまい、呼吸苦などの症状を起こします。

病院で検査しても、明確な異常が見つからないことが特徴です。また、予期不安や広場恐怖が現れることも特徴として挙げられます。

治療法としては、抗うつ薬や抗不安薬などの薬物療法や認知行動療法などが選択されます。夜間発作もあり、夜が怖いと思ったり不安になったりする場合はパニック障害の可能性があります。

なお、パニック障害の特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

全般性不安障害

全般性不安障害は、漠然とした不安が尽きることなく浮かび、日常生活に支障をきたす病気です。些細なことに敏感に反応し、自力で不安症状をコントロールすることができません。

全般性不安障害は、睡眠障害や集中力の低下、疲労感などの身体症状が現れることも特徴です。夜になると、静けさの中で不安や心配が加速して認識されやすくなります。

治療としては、認知行動療法や抗不安薬や抗うつ薬などの薬物療法が挙げられます。夜が怖いと思う症状が続く場合は、全般性不安障害の可能性があるため注意が必要です。

社会不安障害

社会不安障害は、人前に出ることや恥をかくことを極度に恐れ、日常生活に支障が出る病気です。人前で話したり、集団を避けたりと行動に制限が出ます。

社会不安障害にも、夜が怖いと感じる症状がみられます。活動が減り、孤独感や考えすぎる傾向が強まる夜に不安が加速する場合があるためです。

社会不安障害は、人がいる状況を避けるため公共の場で問題となりやすい疾患です。治療法には認知行動療法が効果的とされています。

強迫性障害

強迫性障害は、何度も同じことを繰り返したり考えたりする病気です。強迫性障害には、自分では不合理だとわかっていても、止められない行動をもつ特徴があります。

行動をおこなわないと不安でたまらなくなることが症状です。たとえば「何度も手を洗う」、「自宅の鍵を閉めたか気がかりで何度も帰ってしまう」などがあげられます。

夜であれば「家の戸締りをきちんとしたか」「火の後始末が済んでいるか」が気になってしまう可能性があるでしょう。

何度も確認行動をすることで、眠れなくなってしまう可能性があります。治療には、認知行動療法や薬物療法が有効です。

夜驚症(睡眠時驚愕症)

夜驚症(やきょうしょう)とは、睡眠中に突然恐怖を感じ起き上がって叫んだり、身体を激しく動かしたりする疾患です。意識はないものの、強いパニック状態に陥ります。

深いノンレム睡眠から中途半端に覚醒してしまうことが、夜驚症の原因です。六歳ごろまでの小児が中心ですが、稀に成人で発症する可能性もあります。

瞳孔の散大や大量の発汗、頻呼吸などが起こります。パニック中に話しかけても反応が鈍く、意識がないようにさえみえるかもしれません。

翌朝になると夜中の出来事を覚えてないことが、夜驚症の特徴です。自覚なく体が動き、睡眠障害に悩まされている場合には夜驚症の可能性があります。

まとめ

本記事では、大人が夜が怖いと感じる理由とその対処法を解説しました。落ち着くための手段には個人差があり、自分に合った方法を見つけることが大切です。

解説した対処法でも改善が得られず、症状が長引く場合は疾患である可能性も考えましょう。場合によっては医療機関の受診や専門家への相談をおすすめします。

今夜、あなたが安らかな夜を過ごすための一歩を踏み出せるよう願っています。

こちらの記事もおすすめ