この記事ではたまに動悸がする原因・対処法を解説します。

たまに動悸がするのはなぜだろう?

たまに動悸がするのは何かの病気?

動悸を治す方法はあるのかな…

家事や仕事中など、激しい運動をしていないにもかかわらず動悸(どうき)が起こると不安になりますよね。動悸が何かの病気ではないかと感じながらも、対処法がわからず困っている方もいるでしょう。

たまに起きる動悸には、様々な原因が考えられます。早急な処置が必要ない場合もありますが、なかには重大な疾患が隠れている場合もあるため注意が必要です。

そこで本記事では対処法も交え、たまに起きる動悸の原因を解説します。病の可能性にも触れるので、ぜひ参考にしてください。

- たまに動悸がするのはストレスや病気の可能性がある

- たまに動悸がする際にはリラクゼーション法を行うなどの対処法がある

- 動悸が悪化することでパニック障害や心臓疾患になる危険性がある

なお、周囲にパニック障害の悩みを相談できず、おひとりで悩まれている方は不安・パニック障害に悩む7万人以上の方が参考にした、不安パニック専門のオンラインサポートコミュニティ「nicot+(にこっとプラス)」をご活用ください。

「にこっとプラス」では、次のようにオンライン上で参加者同士が症状への悩みや対処法といった情報を気軽に交換できます。

「気持ちがわかってもらえるか不安…」といった方でも、同じパニック症状に悩む参加者同士であれば、気負いすることなく悩みや不安を打ち明けられますよ。

「どんなところなんだろう?」と気になる方は、下のボタンから詳細をご確認ください。

本記事を音声で聴く

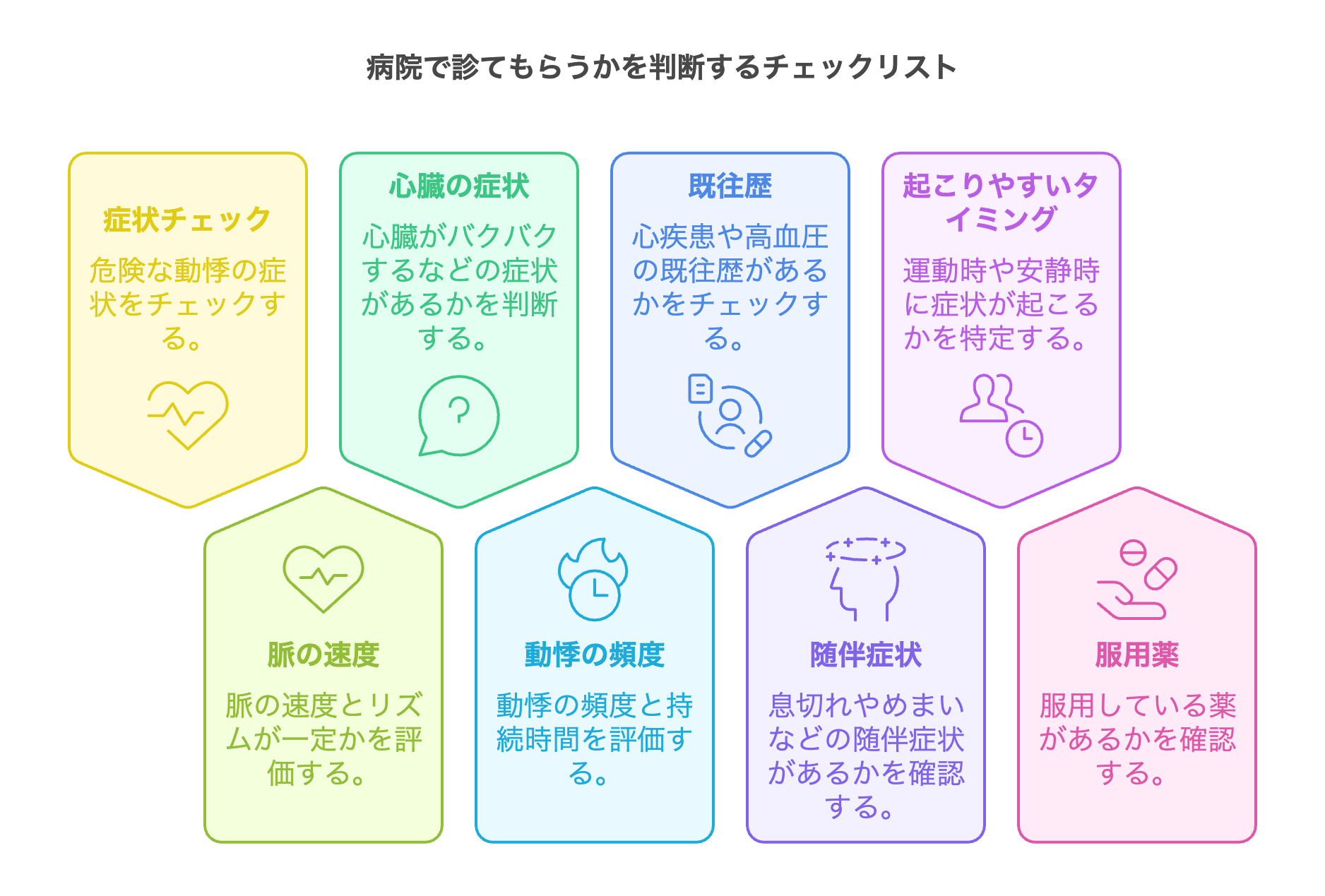

たまに動悸がするときは病院に行くべき?

動悸を感じた場合に、受診すべき明確な基準は設けられていません。なぜなら、すべての動悸が病になるわけではないためです。

しかし、重篤な状態になって疾患に気づく場合も多く、たまに動悸がする場合でも不安を感じたら受診することが大切です。たまに動悸がするときの受診先は、循環器、内科、精神科などが挙げられます。

受診をするときには、とくに下の項目をチェックしておくと問診の場面でスムーズです。

- 脈の速度やリズムは一定か

- 心臓がバクバクするなどの症状がないか

- 動悸の頻度、持続時間はどの程度か

- 心疾患や高血圧などの既往歴はあるか

- 息切れやめまいなどの随伴症状はあるか

- 運動時や安静時など起こりやすいタイミングがあるか

- 服用薬はないか

強い動悸、意識が飛ぶ、失神するなどの症状は突然死のリスクもあるため、一刻も早く受診するようにしましょう。

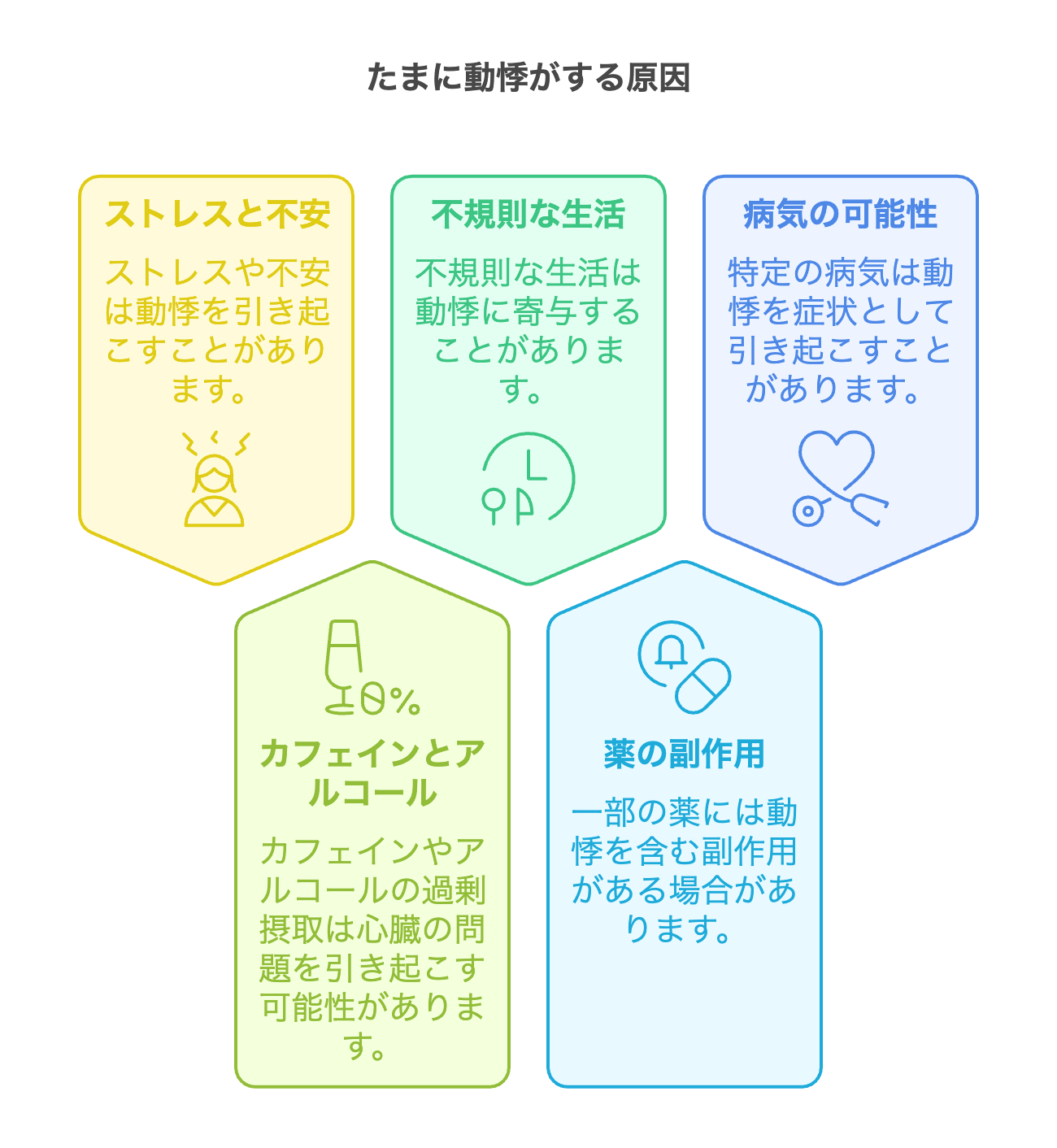

たまに動悸がする5つの原因

ここからはたまに動悸がする原因を、5つにまとめて解説します。

ストレスや不安を抱えている

ストレスや不安は、たまに動悸がする原因として挙げられます。なぜなら、ストレスや不安は交感神経を活発にし、血流量や心拍数を増加させて動悸を起こしやすくするためです。

興奮を起こすホルモンのアドレナリンが分泌され、運動をしたかのような負荷を身体に与えるのです。なかには、たまに起きる動悸を「心臓がバクバクする」「胸が一瞬大きく脈打つ」と訴える方もいます。

ストレスや不安の内容は、人によってさまざまです。例としては、仕事や家庭のプレッシャー、生活習慣の変化に対する不調などがあります。とくに、その日のうちに解消できないストレスや不安がある場合は注意が必要です。

カフェインやアルコールの摂りすぎ

カフェインやアルコールの摂りすぎは、動悸が起きやすくなる原因のひとつです。なぜなら、カフェインやアルコールには、交感神経を収縮させる作用があるためです。

交感神経が活発になると血流量が増加し、脳や心臓が興奮状態に陥ります。カフェインやアルコールはストレス発散になりますが、摂りすぎると動悸のリスクが上昇するのです。

厚生労働省の報告によると、健康な成人でカフェインは400mg(マグカップ3杯)までを推奨しています。また、アルコールに関して厚生労働省は、平均2合以上の摂取した場合に心房細動(不整脈)のリスクが2倍に増加すると報告しています。

とくに持病や何かしらの症状を抱えている場合は、カフェインやアルコールが心身に影響を及ぼすため注意が必要です。実際に、下の口コミのようにアルコールがきっかけで動悸を経験した方もいます。

動悸がします。病気でしょうか?

引用:Yahoo!知恵袋

最近、心臓がドキドキとなります。

普段は運動もしているので、息切れした時の動悸とは違うことはわかっています。

1,2秒間ドキドキとなり、おさまり、また少しするとドキドキとなります。

最近、計っても36.6度くらいしかありませんが、体が熱っぽい気がします。

目もしょぼしょぼします。

以前、お酒を飲んで寝ようと思ったら、動悸が激しく眠れない時がありました。

ウトウトしてるのに動悸でビックリして目が覚める状態でした。

初めての経験で、それ以来動悸が怖いです。

お酒も飲んでいない、運動もしていない、座ってるだけの状態で動悸がするのは

何か病気の疑いがあるのでしょうか?

※動悸は毎日ではなく、たまにおこります。

なお、下の記事ではパニック障害にアルコールやカフェインが良くない理由を解説しているので、あわせて参考にしてください。

不規則な生活をしている

寝不足や乱れた食生活などによる不規則な生活は、たまに動悸がする原因となります。なぜなら、栄養状態や睡眠リズムが崩れることで、体内のバランスも崩れてしまうためです。

結果として、脳や心臓、血管にも負担をかけることにつながります。たまの夜更かしや、食べ過ぎなどは誰にでもあることです。

しかし、それが常態化してしまうと健康には悪影響でしかありません。動悸がする状況を避けるためには、不規則な生活そのものの解消が必要になります。

薬の副作用がある

たまに動悸がするのは、服薬している薬の副作用が原因となっている可能性があります。どんな薬にも副作用が存在するため、その影響でめまいや動悸が起きやすくなっている場合があるのです。

したがって、内服を開始する際には服薬説明書をしっかりと確認しておくことが賢明です。副作用に動悸が起こる薬には、心臓薬や精神薬、甲状腺ホルモン剤などが挙げられます。

身近なところでは、気管支拡張剤や風邪薬なども含まれます。たまに動悸がするときには、薬を服用していないか、どのような薬を服用したかを振り返ることが大切です。

病気の可能性

たまに動悸がするのは、病気が原因である可能性もあります。明らかな病気でなかったとしても、前駆症状として動悸がたまに出現していることもあるのです。

なかには、心臓病などの深刻な病気が潜んでいることも考えられます。気のせいだと見過ごさず、たまに動悸がする状態が2週間以上続く場合は、一度病院を受診することが賢明です。

早期に治療することで、重症化や後遺症のリスクを軽減することができます。なお、記事の後半では考えられる病の可能性について解説しているので、ぜひ最後までお読みください。

たまにする動悸から考えられる病をすぐに知りたい方はこちら

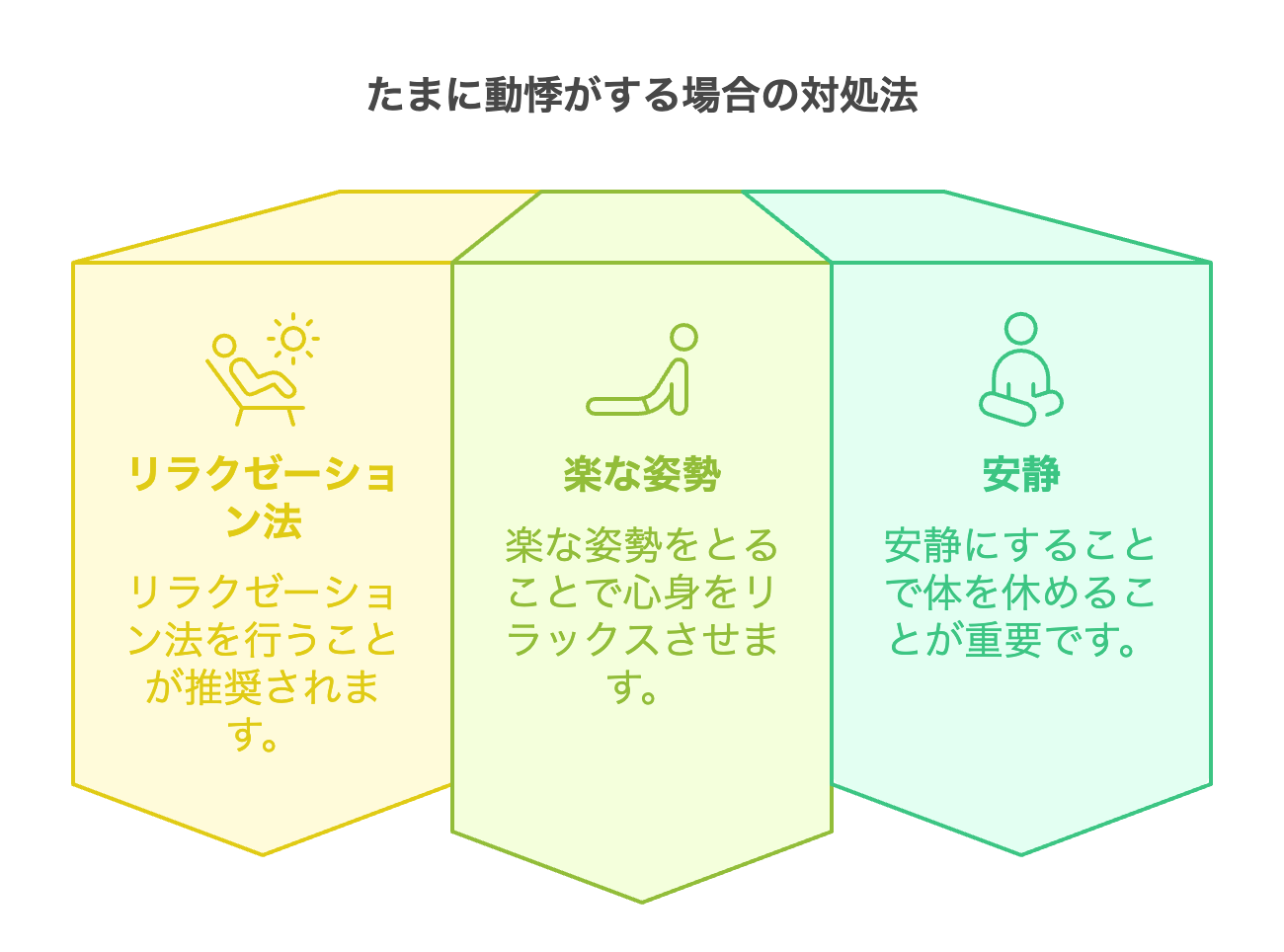

たまに動悸がする場合の対処法

ここからはたまに動悸がする場合の対処法を、3つにまとめて解説します。

リラクゼーション法を行う

たまに動悸がする際に効果的な対処法として、リラクゼーション法が挙げられます。呼吸や脈拍、血圧などを落ち着かせ「リラックスできる」手法であり、自律神経のバランスを整える効果が期待できます。

具体的には、漸進的筋弛緩法や呼吸法がおすすめです。漸進的筋弛緩法では、一時的に身体の筋肉に力を入れ、一気に脱力することでリラックス効果を得ます。

腹式呼吸では、お腹を膨らませるように息をゆっくり鼻から吸い、倍の時間をかけてすぼめた口から細く長く吐き出します。実際に、下の口コミのように動悸が起きた際に呼吸法を実践している方も多いです。

私もよくストレスから動悸になるんですが…

引用:Yahoo!知恵袋

・深呼吸

・自分にとって話しかけると落ち着ける人が近くに居たら気にしてもらう

・水を飲む

・薬を飲む

などがあります。

深呼吸とか水を飲むと少し副交感神経が優位に働いてくれて、動悸が落ち着くことがあります。

安心できる誰かいてくれてなだめてくれるとこれも同じような効果があります。

なにをしてもどうしようもないとやはり薬です、これは抗不安薬の頓服が直接頻脈を落ち着ける薬があります。

これらは最終手段かもしれないですが他の方法が無効なストレスからの動悸にも、きちんと効いてくれるので、仮に飲まなくてもそれを常備しておくと、それも安心に繋がります。

あとその場の話じゃないですがカフェインを控えた方がストレスからの動悸になり難くできますのでコーヒーなどのカフェイン飲料の飲み過ぎにも注意するといいです。

たまに動悸がする場合でも、リラクゼーション法は適応です。動悸にはリラクゼーション法を行い、できるだけ早い症状の緩和に努めましょう。

楽な姿勢をとる

楽な姿勢をとることも、たまに動悸がする場合に効果的な対処法のひとつです。動悸が起こると、不愉快な感覚や「病気かもしれない」との思いから身を守ろうとして身体がこわばる傾向にあります。

楽な姿勢をとることで心臓への負担を少なくできるため、可能であれば横になることが賢明です。

仰向けで膝を立てた姿勢や、横向きで膝を曲げた姿勢をとるようにしましょう。頭を下げると呼吸が苦しくなる場合は枕を利用し、頭部を挙上すると呼吸がしやすくなります。

他にも、椅子に腰掛け、背もたれに寄りかかった姿勢も効果的です。呼吸しやすいように、少し背筋を伸ばした姿勢をとりましょう。

安静にする

安静にすることは、たまに動悸がする場合の対処法として効果的です。無理はせずに動悸が消失するまで安静にすることが大切です。

安静にすることで心臓の負担が軽減し、脈拍も安定します。目を閉じ、体調が改善するのを待ちましょう。

動悸に気持ちが集中しがちですが、呼吸や他のことを考えるなどして落ち着くことが大切です。動悸が起きた際は作業を一度中断し、安静にすることを意識しましょう。

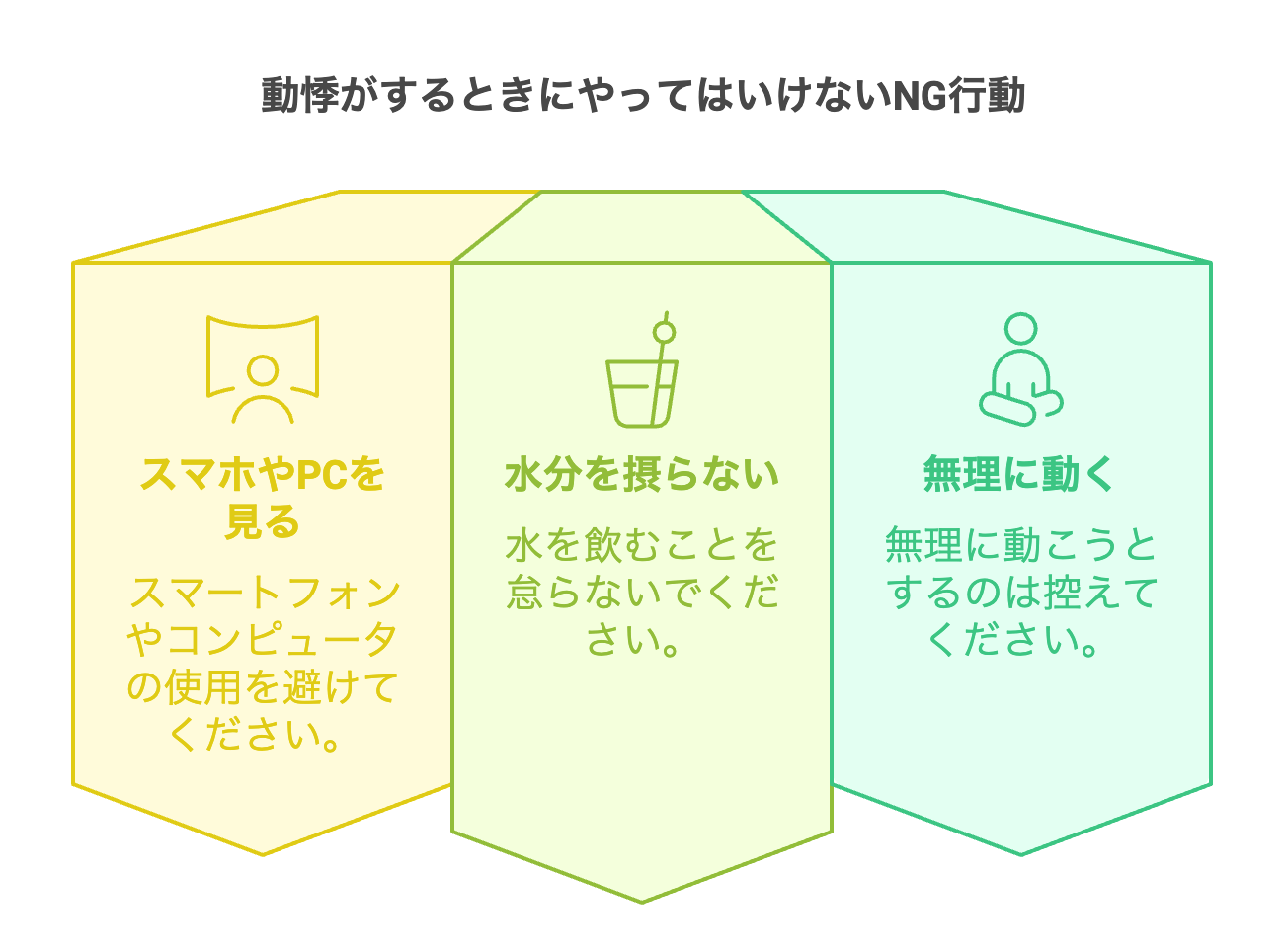

動悸がするときにやってはいけないNG行動

ここからは動悸がするときにやってはいけないNG行動を、3つにまとめて紹介します。

スマホやPCを見る

スマホやPCを見ることは、動悸がするときにやってはいけないNG行動のひとつです。情報過多になるスマホやPCは、交感神経を活発化させ、脳を興奮状態に導きます。

興奮した脳内にはリラックスホルモンであるセロトニンが減少し、疲労を感じやすくなるのです。視覚的な刺激が多く、ブルーライトの影響もあって脳はストレスを感じやすくなります。

結果的に、不調として現れやすいのが動悸やめまい、浮遊感などの症状です。たとえ横になっていたとしても、新しい情報を仕入れることに気が向いてしまうとリラックスできません。

動悸がするときにはスマホやPCを消し、距離を置くことをおすすめします。

水分を摂らない

動悸がしている際にやってはいけないことのひとつに、水分を摂らないことが挙げられます。なぜなら、水分摂取には血液循環を改善し、自律神経を整える効果があるためです。

体内の水分量が減っている状態では血液の粘度が上昇し、動悸を起こしやすくなります。また、水分摂取は緊張している心をリラックスさせることにもつながるでしょう。

他にも、体内の水分が減っている場合には、脱水症状の危険性があります。脱水症状には、口渇感、微熱、吐き気などがみられます。

中等度では動悸や頭痛などが起こり、重度では呼吸困難や意識障害など重篤な症状が現れるのです。動悸を感じた場合、心臓に負担をかけないためにも水分不足は予防しましょう。

無理に動く

無理に動くことも、動悸がしている際にやってはいけないことのひとつです。動悸がするときには、脳や心臓に負担がかかっている状態です。

動悸が起きた場合は、無理に動かず、症状が落ち着くのを待ちましょう。無理に作業を続けたりすると、さらに心身へ負担をかけることになってしまいます。

たまに起きる動悸でも、長期的な視点で見ると危険な不整脈に移行する場合があります。そのため、症状がある場合は無理に動かず、安静を優先しましょう。

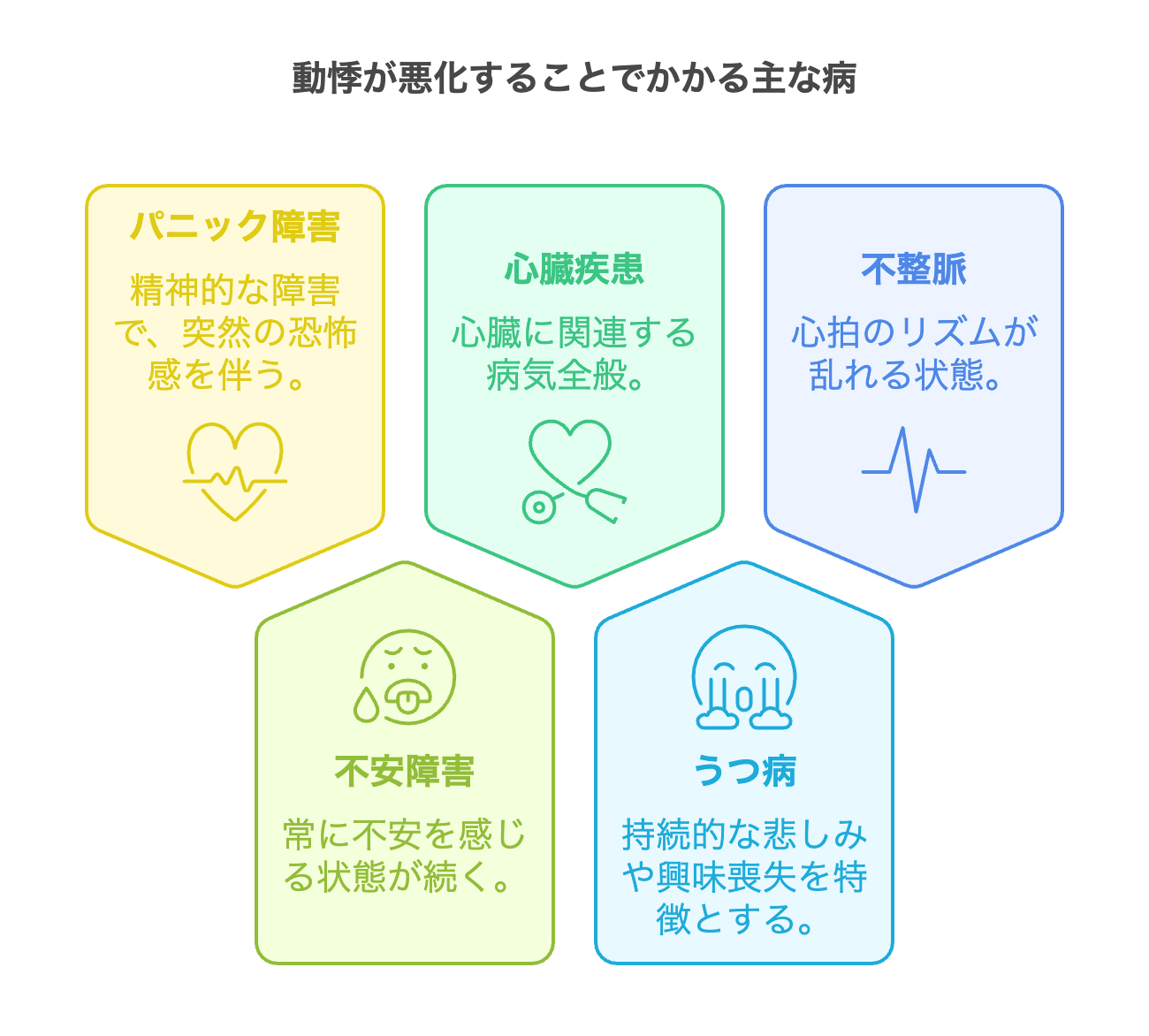

動悸が悪化することでかかる病

身体に異常がない場合は、精神疾患による症状であるケースも考えられます。ここでは動悸が悪化することでかかる病を、5つにまとめて紹介します。

パニック障害

パニック障害は、「パニック発作」と呼ばれる、突然の強い不安や動悸を繰り返す病気です。パニック発作は10分程度でピークに達し、30分間程度で落ち着きます。

起こり得る発作を回避しようとする予期不安や、特定の状況を恐れる広場恐怖などが特徴です。パニック障害はとくに女性に多い疾患とされています。

おもに脳内の神経伝達物質のバランスが崩れることや、ストレスなどが原因だと考えられています。パニック障害の治療は、薬物療法や精神療法(認知行動療法)が一般的です。

パニック障害の動悸では、突然脈が速まり、鼓動が激しくなる特徴があります。そのため、たまに動悸がする場合でも、強さや程度によってはパニック障害を疑ってもよいでしょう。

なお、パニック障害の特徴や根本的な発症原因をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

不安障害

不安障害は、強い心配や不安により、日常生活に支障をきたす病気です。精神的な不安から、心身に不快な変化が起きる特徴があります。

さまざまな状況に不安を覚え、不調を生じる病気が不安障害です。たとえば、社会での緊張を恐れる社会不安症や、日常や仕事のことなど漠然とした不安を覚える全般性不安症などがあります。

不安障害によって生じる具体的な症状は、頭痛や倦怠感、不眠などです。生活への影響は、人との交流が苦痛になる、原因がわからないのに不安で苦しいなどが代表的です。

不安障害では、脈が速くなったり、急に拍動するような動悸を起こします。不安を覚えたときにドクンと動悸がする際は、不安障害が隠れているかもしれません。

心臓疾患

心臓疾患も、たまに動悸を起こす原因のひとつです。動悸のなかには問題のないものもありますが、心臓疾患がある場合は注意が必要です。

心臓疾患のなかには意識を失ったり、強い胸痛を伴ったりする重篤な動悸があります。倦怠感や冷や汗、呼吸苦などの症状も起こり得ます。動悸を起こす心臓疾患は、発作性心房細動、発作性上室性頻拍などが代表的です。

循環器や内科などの医療機関では、心電図やエコー検査などで精査し、動悸の原因を特定します。心臓疾患には心不全や脳梗塞のリスクがあるため、気になる動悸がある場合は、自己判断せず受診を検討しましょう。

うつ病

うつ病とは、絶えず気分が落ち込み、何をしても楽しめず日常生活に支障をきたす精神疾患です。感情の減退のほかに、不眠や食欲、倦怠感などが代表的な症状です。

うつ病では精神的・身体的ストレスなどをきっかけに脳がうまく働かなくなる特徴があります。ストレス以外の原因には、遺伝や脳神経の異常も関係しているとされます。

脳内の神経伝達物質を補うために有効なのは、薬物療法や認知行動療法です。うつ病の原因のひとつに「ストレス」という、動悸と深い関係にあるワードが存在します。

動悸や胸の圧迫感、めまいなどがあるときには、ストレスがないか顧みることが必要です。

不整脈

不整脈とは、脈が一定でなく、速度が変わったり不規則になったりする状態を指します。心臓疾患以外にも不整脈を引き起こす原因はさまざまです。考えられる原因は下の通りです。

<不整脈があるときに考えられる原因>

| 外的要因 | ストレス、不規則な生活、疲労、飲酒、喫煙カフェイン、アルコール |

| 内的要因 | 電解質異常、自律神経失調症、甲状腺疾患、妊娠、低血糖更年期障害、貧血 |

不整脈の場合は、ドクンと脈が飛ぶ、一瞬鼓動が乱れるなどの動悸が出現します。良性の不整脈は健康な方にも起こり得るものです。しかし、強い動悸や冷や汗などが長く続く場合は、受診をおすすめします。

まとめ

本記事では、たまに動悸がする場合の原因や対処法、病の可能性について解説しました。動悸は正常な身体にも起こり、多くは問題のないものです。しかし、なかには重篤な疾患が隠れている場合があります。

たまに起こる動悸でも、不安に悩んでいるのはあなただけではありません。気になる症状は放っておかず、周囲に相談したり医療機関の受診をしたりする方が賢明です。

本記事があなたのお役に立てることを願っております。