この記事では発症の原因や対処法も交え、パニック障害の特徴を解説します。

- パニック障害はおよそ150人に1人が発症する

- パニック発作や予期不安・広場恐怖などがパニック障害の主な症状

- パニック障害は適切かつ継続的な治療を受ければ完治できる

なお、周囲にパニック障害の悩みを相談できず、おひとりで悩まれている方は不安・パニック障害に悩む7万人以上の方が参考にした、不安パニック専門のオンラインサポートコミュニティ「nicot+(にこっとプラス)」をご活用ください。

「にこっとプラス」では、次のようにオンライン上で参加者同士が症状への悩みや対処法といった情報を気軽に交換できます。

「気持ちがわかってもらえるか不安…」といった方でも、同じパニック症状に悩む参加者同士であれば、気負いすることなく悩みや不安を打ち明けられますよ。

「どんなところなんだろう?」と気になる方は、下のボタンから詳細をご確認ください。

本記事を音声で聴く

パニック障害とは?

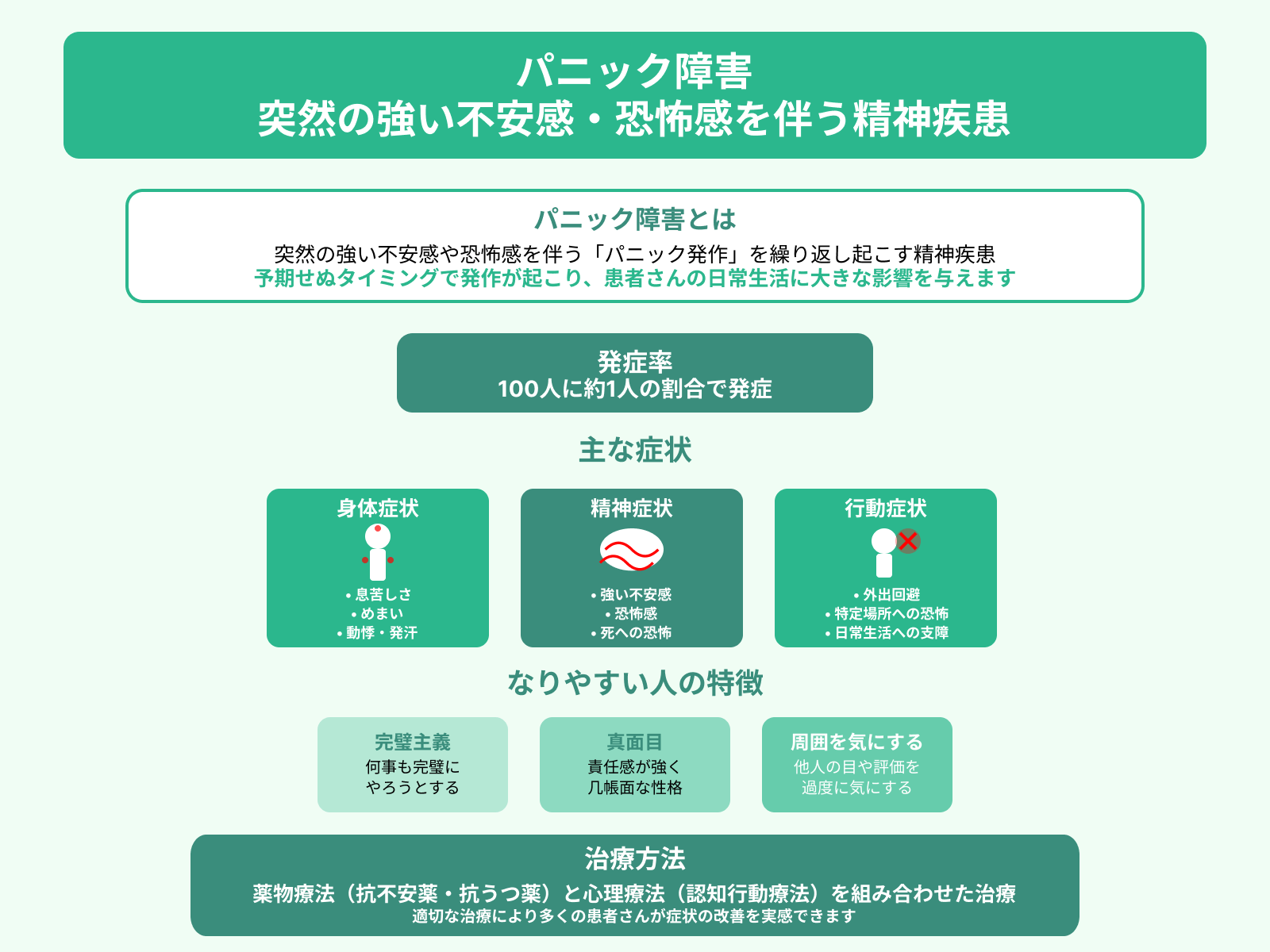

パニック障害は突然の強い不安や恐怖を伴い、動悸や息苦しさなどの身体症状と、死への恐怖といった精神症状が現れる病気です。

社交不安障害や強迫性障害などの不安障害のひとつに含まれます。

150人に1人が発症する病

2019年に日本で行われた調査によると、男性の0.67%、およそ150人に1人が生涯でパニック障害を経験するとされています。女性はさらに多く、0.88%という結果が報告されているのです。

上記からパニック障害は決して珍しい病気ではなく、誰もが発症する可能性が高い病気といえます。

発症者は30〜40代の女性が多い

パニック障害の発症者は、とくに30〜40代の女性に多く見られる傾向があります。

パニック障害の方向けのオンラインコミュニティ「nicot+(にこっとプラス)」では、30〜40代の女性会員が大多数を占めているのです。

30~40代の女性は、仕事や家庭での責任が重くなりやすい時期であり、心身の負担が大きくなります。たとえば、職場では上司として、家庭では妻や母親として振る舞うため、ストレスを感じやすくなるのです。

症状の発症は予防可能

パニック障害の症状は予防できます。

具体的な予防策としては、リラクゼーション技法の習得や、規則正しい生活習慣の確立が挙げられます。とくに運動を習慣づけたり、十分な睡眠時間を確保したりすることは、心身の健康を維持するのに役立つのです。

日々の生活で予防策を意識的に取り入れると、パニック発作が起こりにくい身体づくりが可能です。パニック障害の予防法を詳しく知りたい方は、下の記事を参考にしてください。

適切かつ継続的な治療を受ければ完治できる

パニック障害は、適切かつ継続的な治療を受ければ完治できる病気です。

現在では治療法が確立されており、適切な治療を継続することで8〜9割の方が完治または寛解するとされています。パニック障害の治療期間は、およそ6ヶ月から2年が一般的です。

実は、1894年にフロイトが「不安神経症」として提唱したものが、現在のパニック障害にあたります。150年以上前から存在する病気ですが、診断基準ができたのは1980年以降と提唱からおよそ90年後のことでした。

パニック障害は、早期に病院を受診し適切な治療を受ければ、日常生活に復帰できるようになるのです。

パニック障害が完治した方の体験談を詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてください。

また、パニック障害の治療にかかる期間の目安を詳しく知りたい方は次の記事を参考にしてください。

パニック障害を発症する4つの原因

ここからはパニック障害の発症原因を、4つにまとめて紹介します。

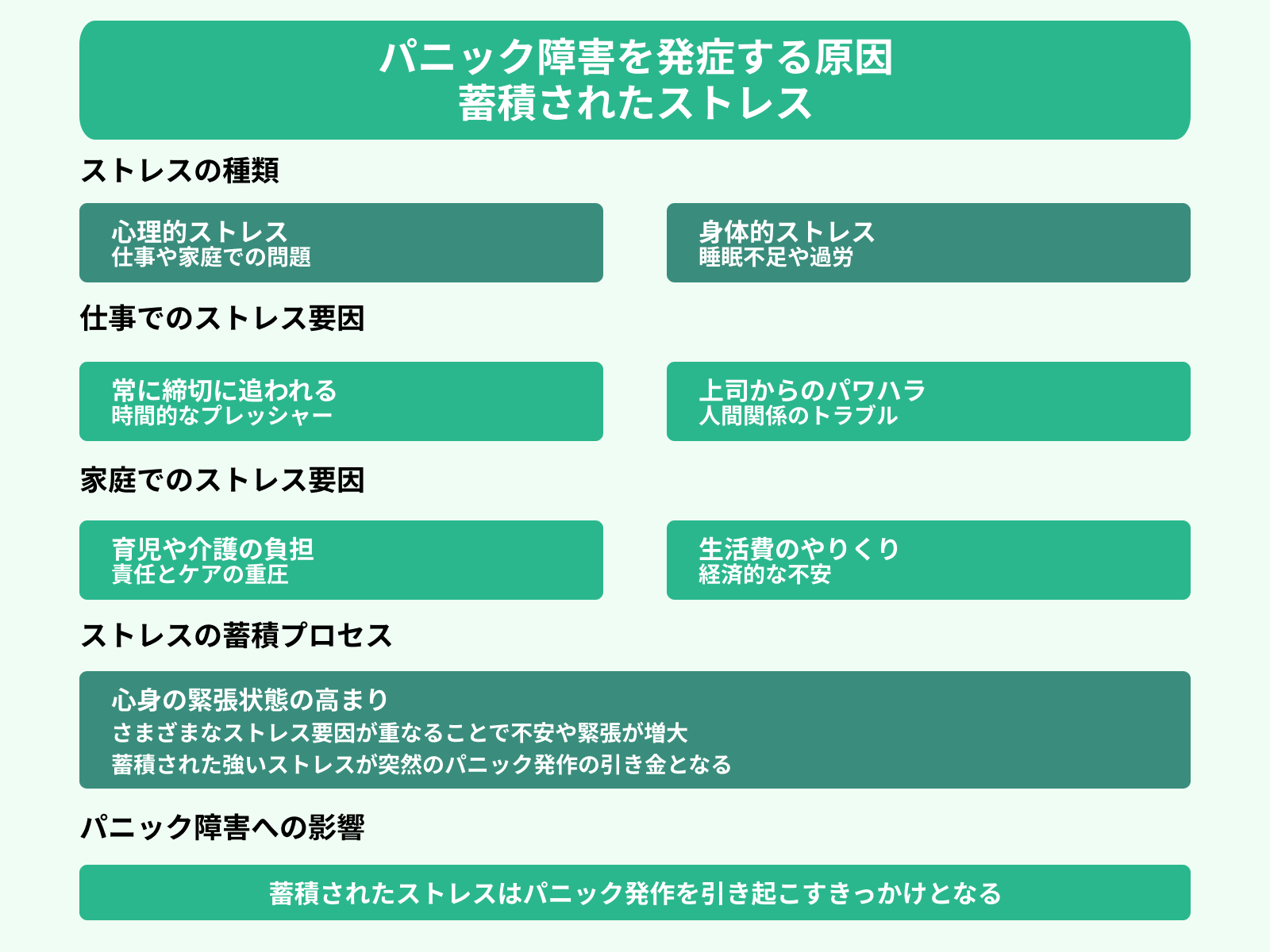

原因1:仕事や日常生活で蓄積されたストレス

仕事や日常生活で蓄積されたストレスは、パニック障害を発症する原因の1つです。

仕事や家庭での問題など、さまざまな要因によって心理的なストレスは溜まります。また、睡眠不足や過労といった身体的な疲れも重なることで、心身の緊張状態が高まるのです。

たとえば、仕事では常に締め切りに追われていたり、上司からのパワハラを受けたりするとストレスになりやすいです。また、家庭では育児や介護の負担が増えたり、生活費のやりくりに苦労したりする人も、ストレスを感じやすいでしょう。

蓄積された強いストレスは不安や緊張を高めます。そのため、突然のパニック発作を引き起こすきっかけとなることがあるのです。

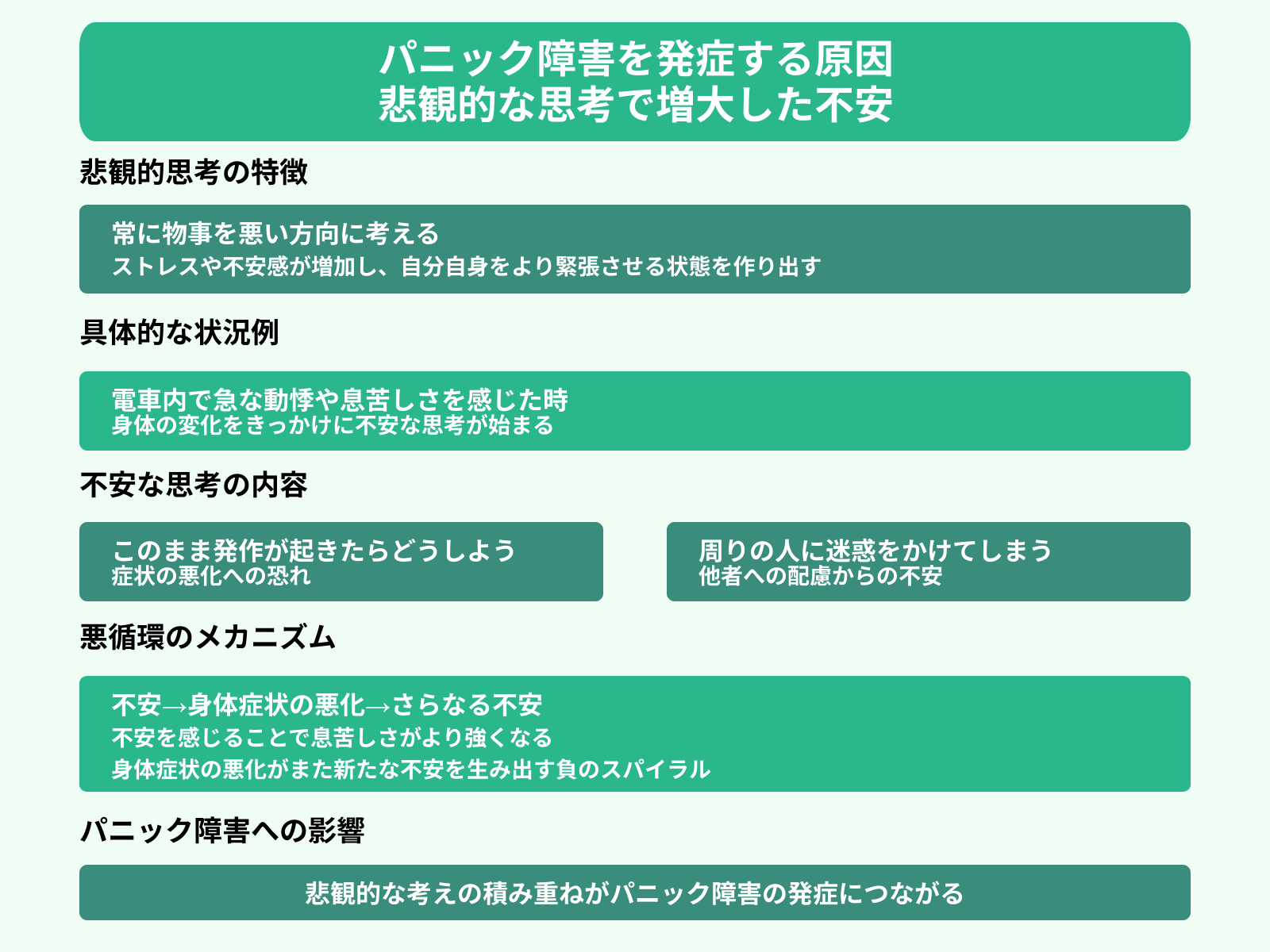

原因2:悲観的な思考で増大した不安

悲観的な思考で増大した不安も、パニック障害の発症原因になり得ます。

常に物事を悪い方向に考えることで、ストレスや不安感が増えるためです。悲観的な視点から不安を感じ、自分自身をより緊張させる状態に置いてしまいます。

たとえば、電車に乗っているときに急な動悸や息苦しさを感じると、「このまま発作が起きたらどうしよう」「周りの人に迷惑をかけてしまう」といった不安が強まるのです。不安を感じることで息苦しさがより強くなり、また不安を感じるという悪循環に陥ります。

悲観的な考えが積み重なることで、パニック障害の発症につながるのです。

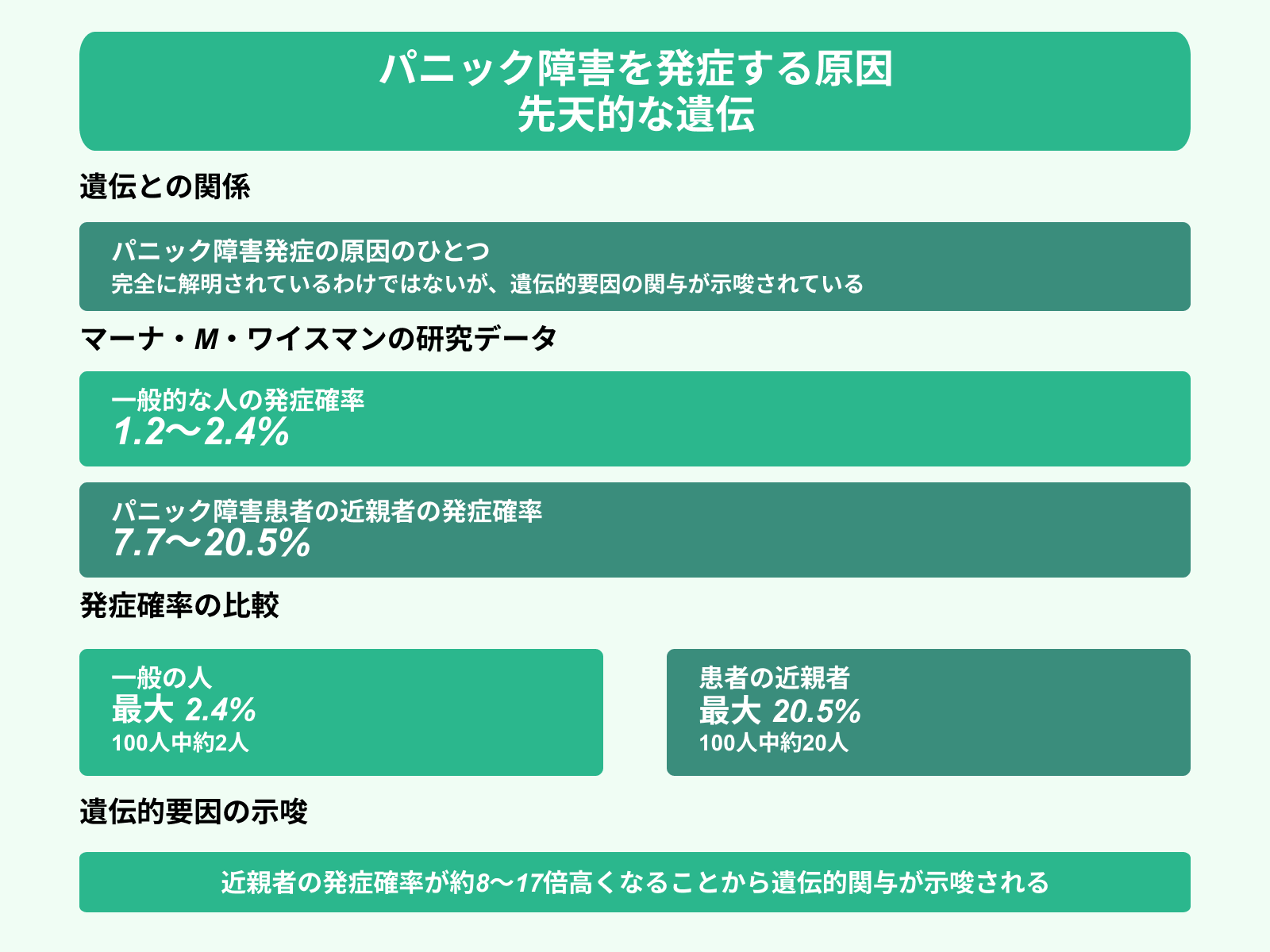

原因3:先天的な遺伝

先天的な遺伝は、パニック障害の原因のひとつとされています。

パニック障害発症と遺伝の関係は、完全に解明されているわけではありません。ですが、マーナ・M・ ワイスマンの研究によると、一般的な人がパニック障害を発症する確率は1.2~2.4%程度です。一方で、パニック障害の患者さんの近親者は、発症する確率が7.7~20.5%まで上昇すると報告されています。

遺伝的な要因が、パニック障害の発症に関与している可能性が示唆されているのです。

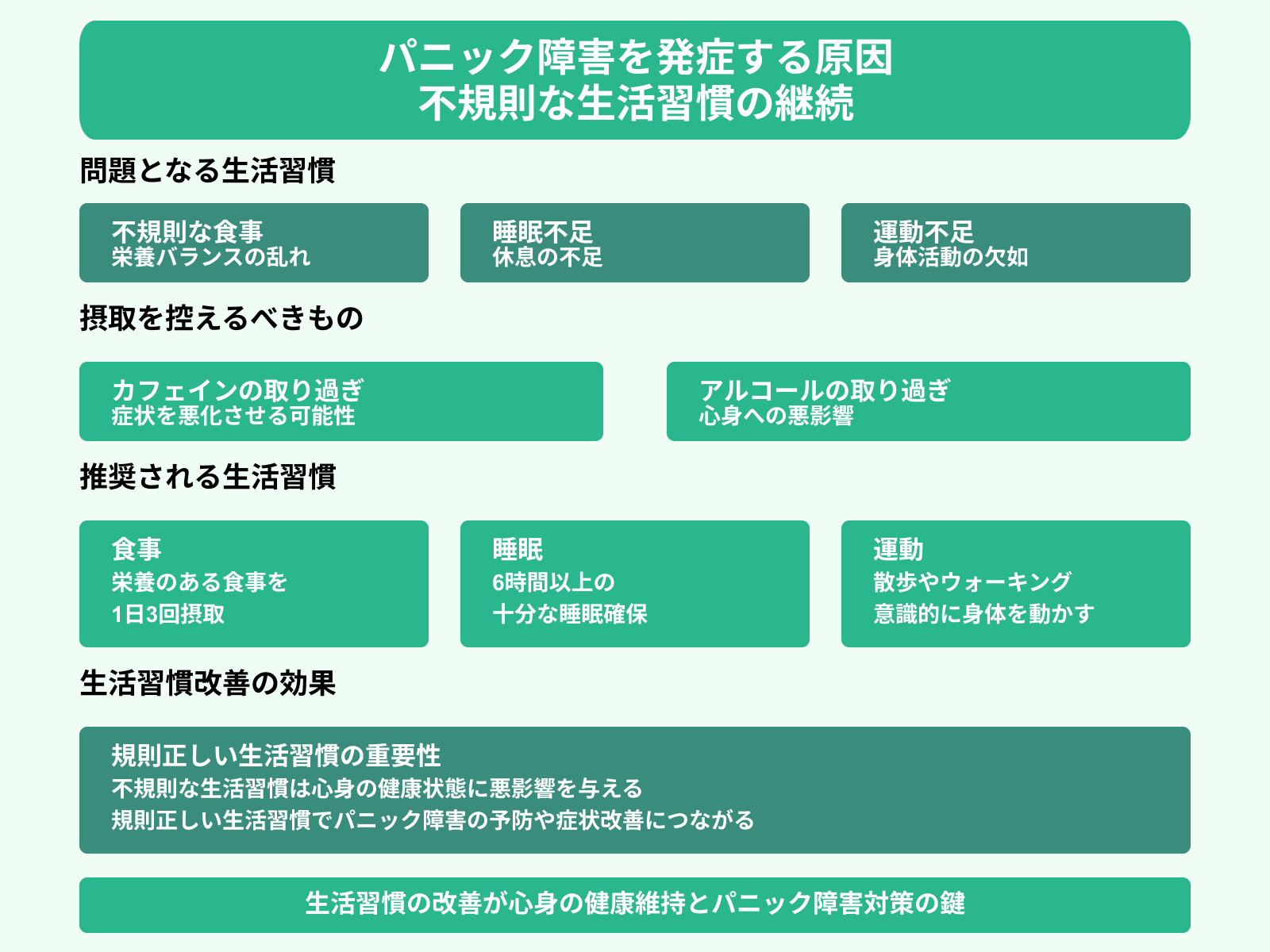

原因4:不規則な生活習慣の継続

不規則な生活習慣を続けることは、パニック障害を発症させる原因となります。

とくに、不規則な食事や睡眠、運動不足といった生活習慣の乱れは、心身の健康状態に影響を与えます。また、カフェインやアルコールの取り過ぎも、症状を悪化させる原因となるのです。

食事は栄養のある食事を3回食べましょう。睡眠は6時間以上を確保し、散歩やウォーキングなど意識的に身体を動かすことが賢明です。規則正しい生活習慣を心がけることで、パニック障害の予防や症状の改善につながります。

根本的なパニック障害の発症原因をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

パニック障害の主な症状3つ

ここからはパニック障害の主な症状を、3つにまとめて紹介します。

症状1:パニック発作

パニック発作は、予期せぬタイミングで突然襲われる強い不安発作です。具体的には、次の症状があります。

- 動悸

- めまい

- 息苦しさ

- 強い恐怖感

- 離人感

動悸や息苦しさ、めまいなどの身体症状が現れます。同時に、「死んでしまうのではないか」という強い恐怖感や「現実感が薄れる」といった離人感などの精神症状も伴うのです。

パニック発作は10分以内にピークに達し、次第に収まります。たった10分かもしれませんが、パニック発作の経験者にとっては、とても苦しい時間となるのです。

症状2:予期不安

予期不安とは、パニック発作を経験した後に感じる「また発作が起きるのではないか」という不安のことです。

たとえば、「電車に乗っているときに発作が起きたらどうしよう」「一人でいるときに発作が起きたら助けを呼べない」といった心配が募ります。

予期不安から、電車や人混みを避けたり、一人での外出を控えたりするようになります。その結果、電車やバスの乗車、一人での外出ができなくなるのです。

症状3:広場恐怖

広場恐怖は、特定の場所や状況に対して強い不安を感じる症状です。

とくに、電車やバス、映画館、デパートなどすぐに逃げ出すことが難しい場所で不安を感じやすくなります。また、人混みの中や一人でいる状況も、強い不安を感じる要因となります。

広場恐怖によって、日常生活での行動範囲が徐々に狭まり、社会生活に支障をきたすことがあるのです。

【症状別】パニック障害への対処法

ここからは、症状別でパニック障害への対処法を、3つにまとめて紹介します。

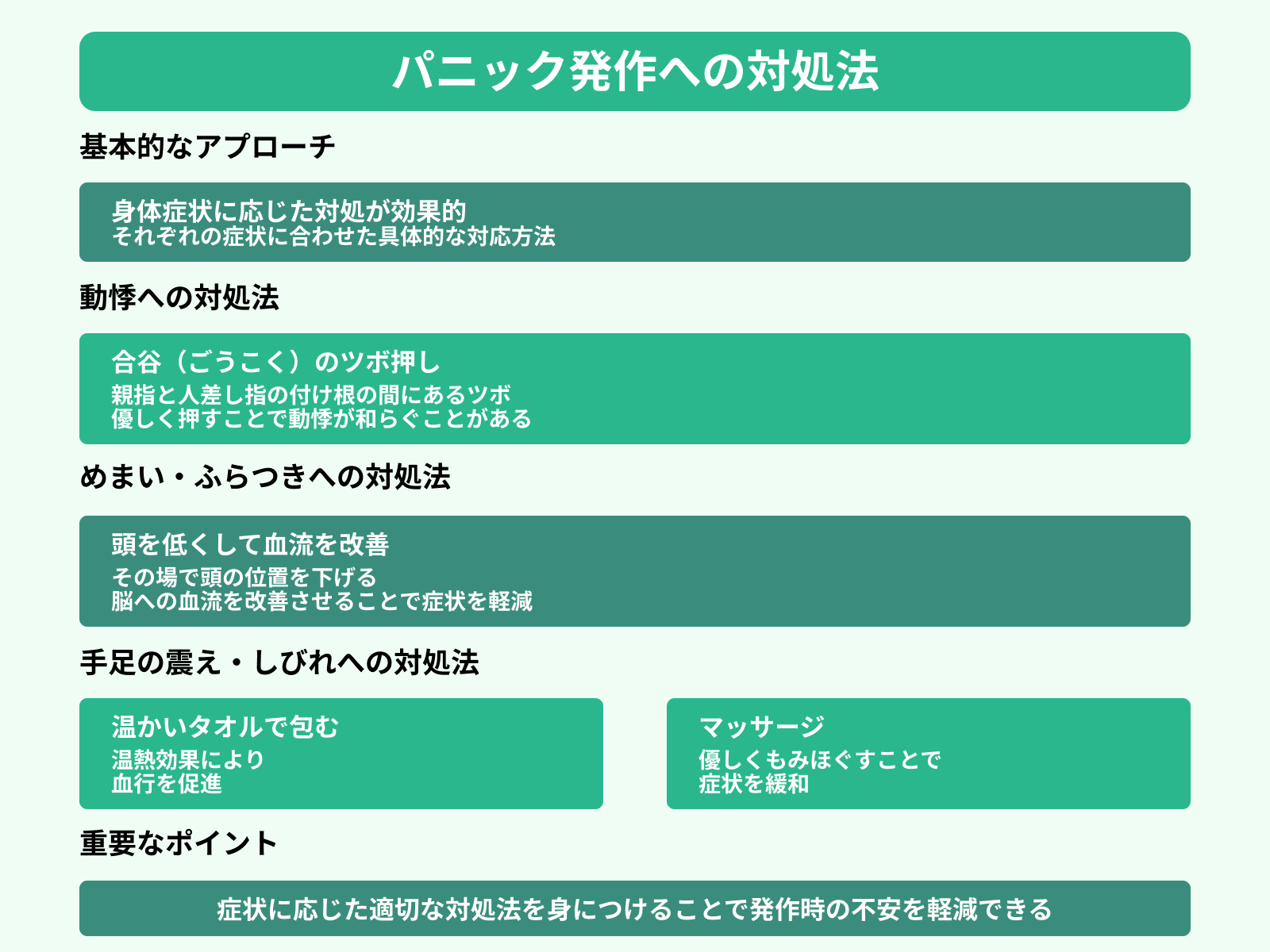

パニック発作

パニック発作が起きたときは、身体症状に応じた対処が効果的です。

たとえば、動悸が激しいときは、親指と人差し指の付け根の間にある「合谷(ごうこく)」というツボを優しく押すと、症状が和らぐことがあります。

また、めまいやふらつきを感じたときは、その場で頭を低くして血流を改善させることが有効です。手足の震えやしびれが出たら、温かいタオルで包んだり、マッサージをしたりすることで症状を緩和できます。

なお、パニック障害で発作が出た際の対処法を詳しく知りたい方は、下の記事を参考にしてください。

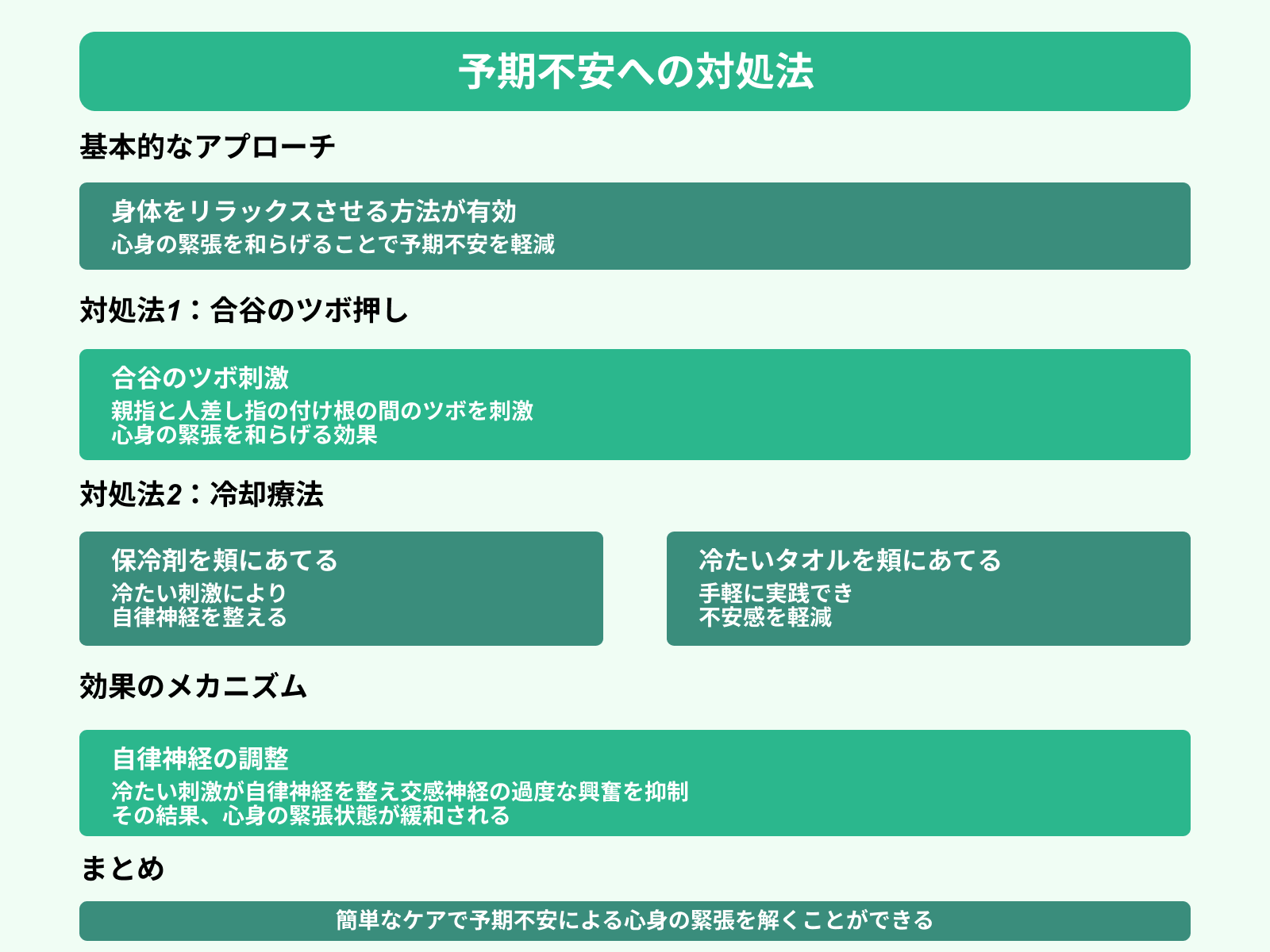

予期不安

予期不安を感じたときは、身体をリラックスさせる方法が有効です。

予期不安を感じた際にも、合谷のツボを刺激することで心身の緊張を和らげることができます。また、頬に保冷剤や冷たいタオルをあてることで、自律神経を整え不安感を軽減します。

簡単なケアをすることで、予期不安による心身の緊張が解けるようになるのです。

なお、パニック障害で予期不安が出た際の対処法を詳しく知りたい方は、下の記事を参考にしてください。

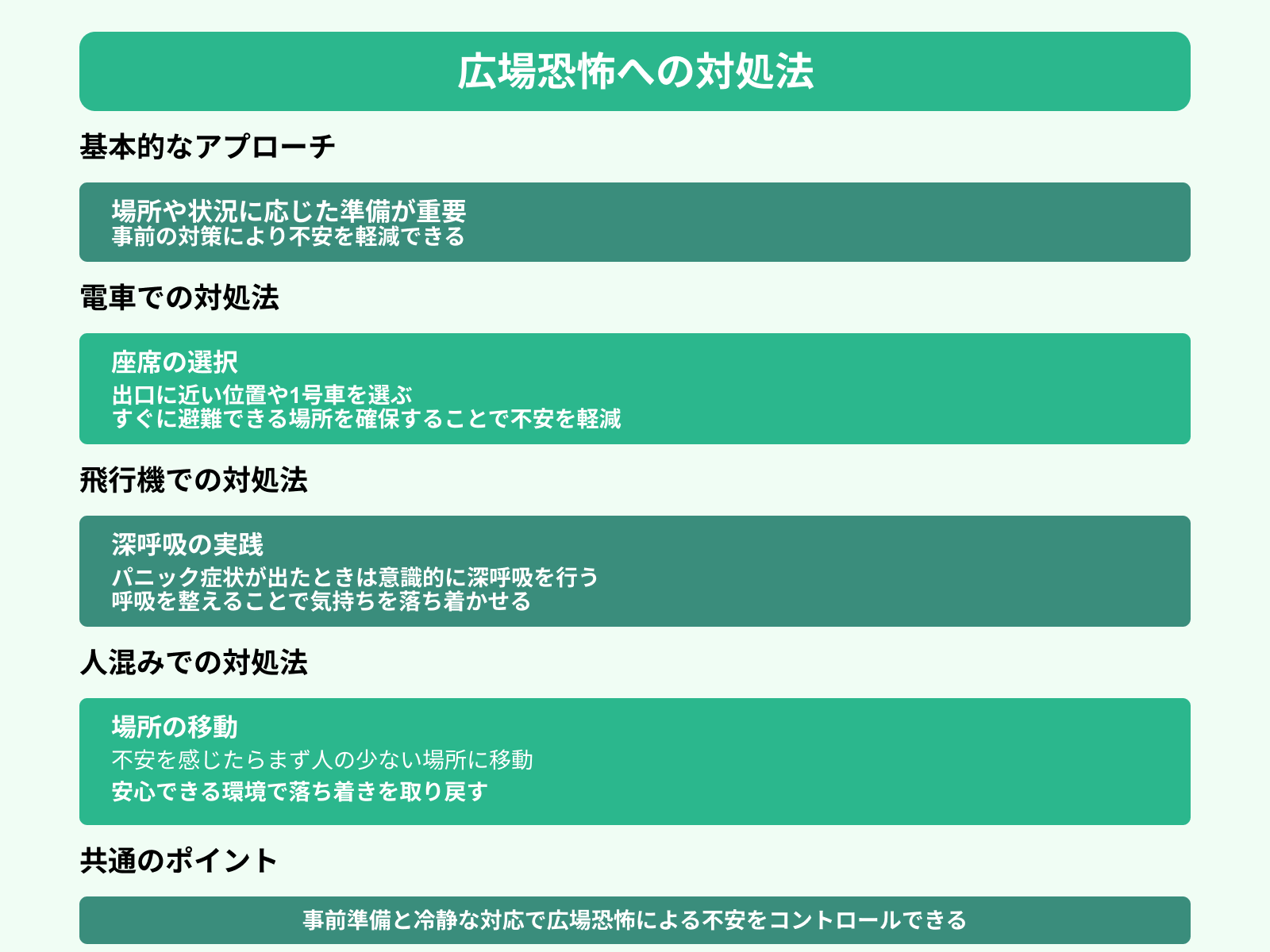

広場恐怖

広場恐怖への対処は、場所や状況に応じた準備が重要です。

たとえば、電車に乗るときは出口に近い位置や1号車を選ぶと、不安を軽減できます。また、飛行機の中でパニック症状が出たときは、深呼吸を意識的に行い、気持ちを落ち着かせることが大切です。

人混みの中で不安を感じたときは、まず人の少ない場所に移動し、落ち着きを取り戻すようにしましょう。

なお、パニック障害で広場恐怖の症状が出た際の対処法を詳しく知りたい方は、下の記事を参考にしてください。

パニック障害の主な治療法

ここからはパニック障害の主な治療法を、2つにまとめて紹介します。

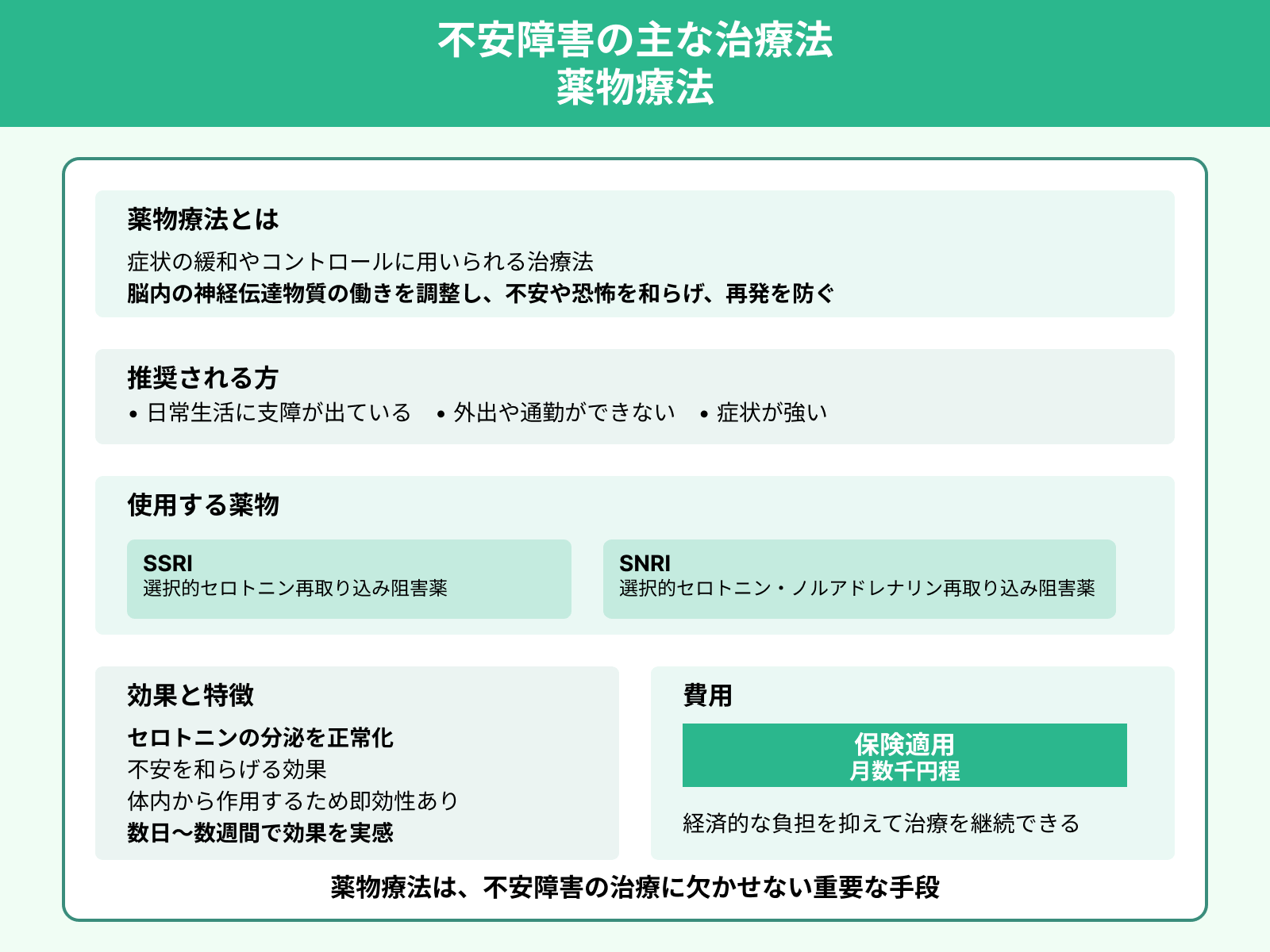

薬物療法

パニック障害の治療法には、薬物療法があります。

薬物療法は、パニック障害の症状を和らげる効果的な治療法です。代表的な治療薬には、次の抗うつ薬があります。

- 選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)

- セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)

抗うつ薬は、パニック発作の頻度を減らしたり、症状の重症度を抑えたりする効果があるのです。

ただし、薬の効果には個人差があり、副作用が現れる可能性もあります。そのため、必ず医師の指示に従って服用することが大切です。

パニック障害における薬物療法の効果をより詳しく知りたい方は、下の記事を参考にしてください。

また、効果的な治療薬を詳しく知りたい方は次の記事を参考にしてください。

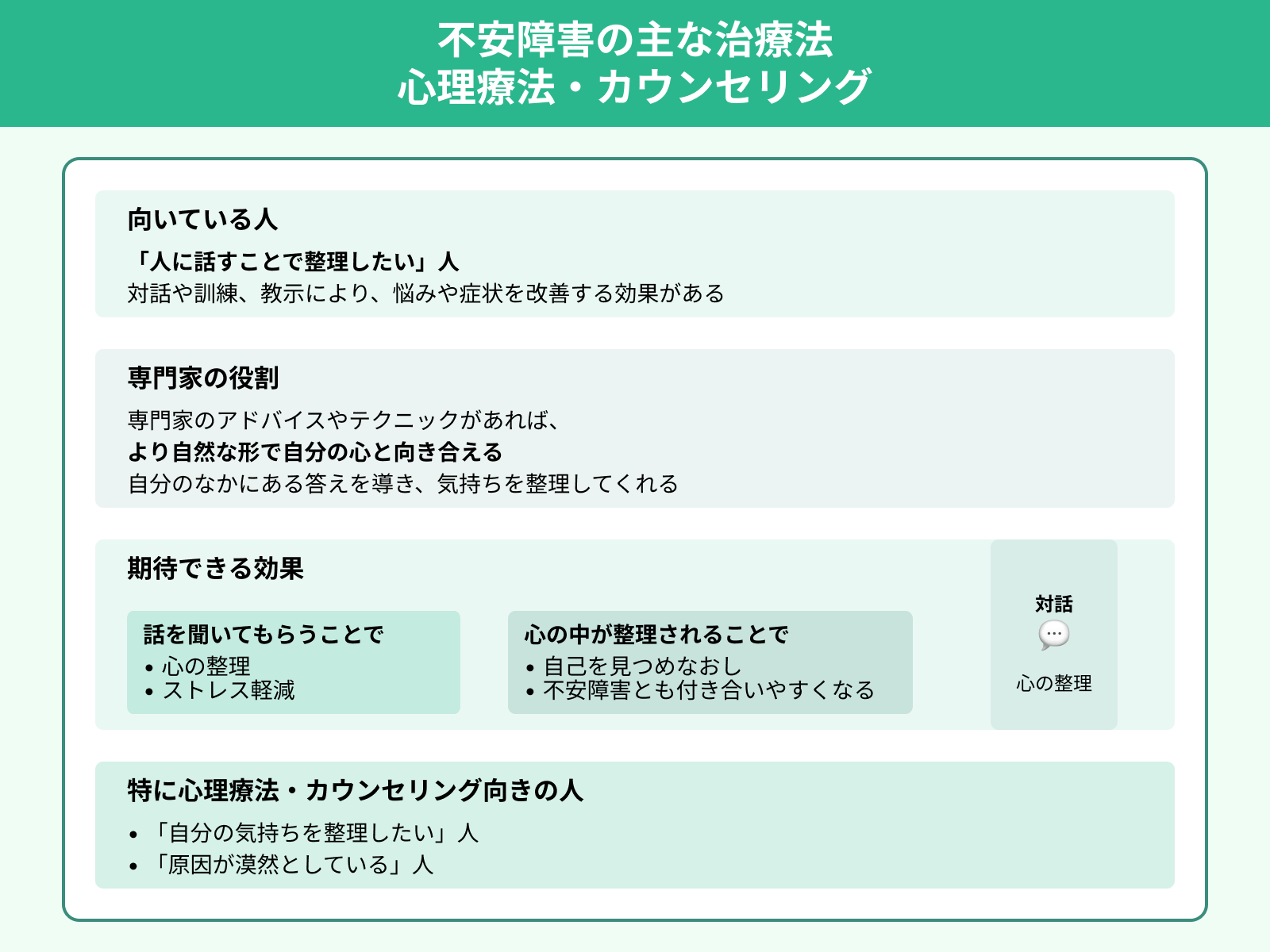

心理療法

心理療法は、パニック障害の治療法のひとつです。

なかでも認知行動療法が効果的とされています。「発作が起きたら死んでしまうかもしれない」といった歪んだ考え方を修正し、より適切な考え方や行動を身につけていきます。また、暴露療法では少しずつ恐怖を感じる場面に向き合うことで、パニック発作の克服を目指すのです。

心理療法ではカウンセラーのサポートを受けながら、段階的に治療を進めていくことで、症状の改善が期待できます。

なお、パニック障害における心理療法をより詳しく知りたい方は、下の記事を参考にしてください。

パニック障害になりやすい人の特徴4つ

ここからはパニック障害になりやすい人の特徴を、4つにまとめて紹介します。

上記を含め、パニック障害になりやすい人の特徴をより詳しく知りたい人は下の記事を参考にしてください。

特徴1:心配性な人

心配性な性格の人は、パニック障害を発症しやすい傾向があります。

仕事や家庭で起きる出来事から不安や恐怖を感じやすいため、パニック発作を誘発する要因となるのです。

たとえば、将来の不安を考えすぎたり、些細な体調の変化に過剰に反応したりすると、不安を溜めてしまいます。こうした不安が積み重なることで、パニック発作のきっかけとなるのです。

自分の心配性な部分に気づいたら、気楽に考えようと意識してみてください。

特徴2:ストレスに敏感な人

パニック障害になりやすい人の特徴には、ストレスに敏感なことが挙げられます。

ストレスを感じやすいと、日常生活の中で起こる様々な出来事に対して、強い緊張や不安を感じる傾向があります。そのため、ストレスからの緊張や不安が蓄積されると、パニック障害の引き金となることがあるのです。

ストレスに敏感な人は、ストレス解消法を見つけ、定期的に実践することで予防につなげましょう。

特徴3:自身を追い詰めがちな人

自分を追い詰めやすい人は、パニック障害になりやすい傾向があります。

仕事や家事に対して高い目標を設定し、達成できないと自分を責めてしまいます。その結果、常に疲労を感じやすくなるのです。また、周囲の期待に応えようとして無理を続けることも、心身の負担となります。

普段から高い目標を設定している人は、一段階下げることを意識しましょう。たとえば、営業成績1位を目標にしていたら、3位以内にするといった目標に変えてみてください。自分を追い詰めていると思ったら、適度に休憩を取り自分のペースを守ることが重要です。

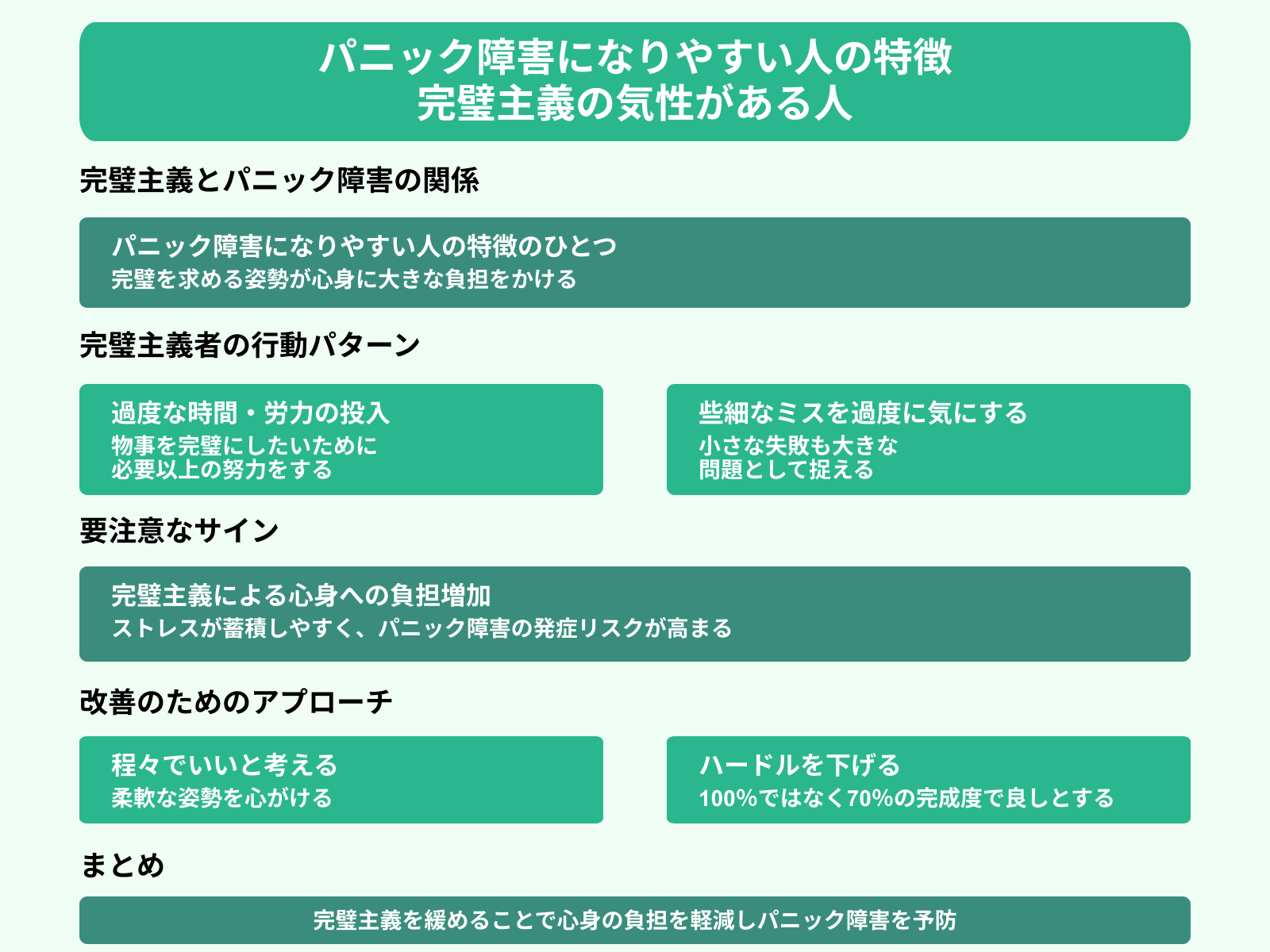

特徴4:完璧主義の気性がある人

パニック障害になりやすい人の特徴のひとつに、完璧主義があります。

完璧を求める姿勢が、心身に大きな負担をかけるためです。物事を完璧にしたいために必要以上に時間や労力をかけたり、些細なミスを過度に気にしたりする人は要注意です。

ときには「程々でいい」と考え、柔軟な姿勢を心がけましょう。100%ではなく70%の完成度でいいと、少しずつハードルを下げるのです。

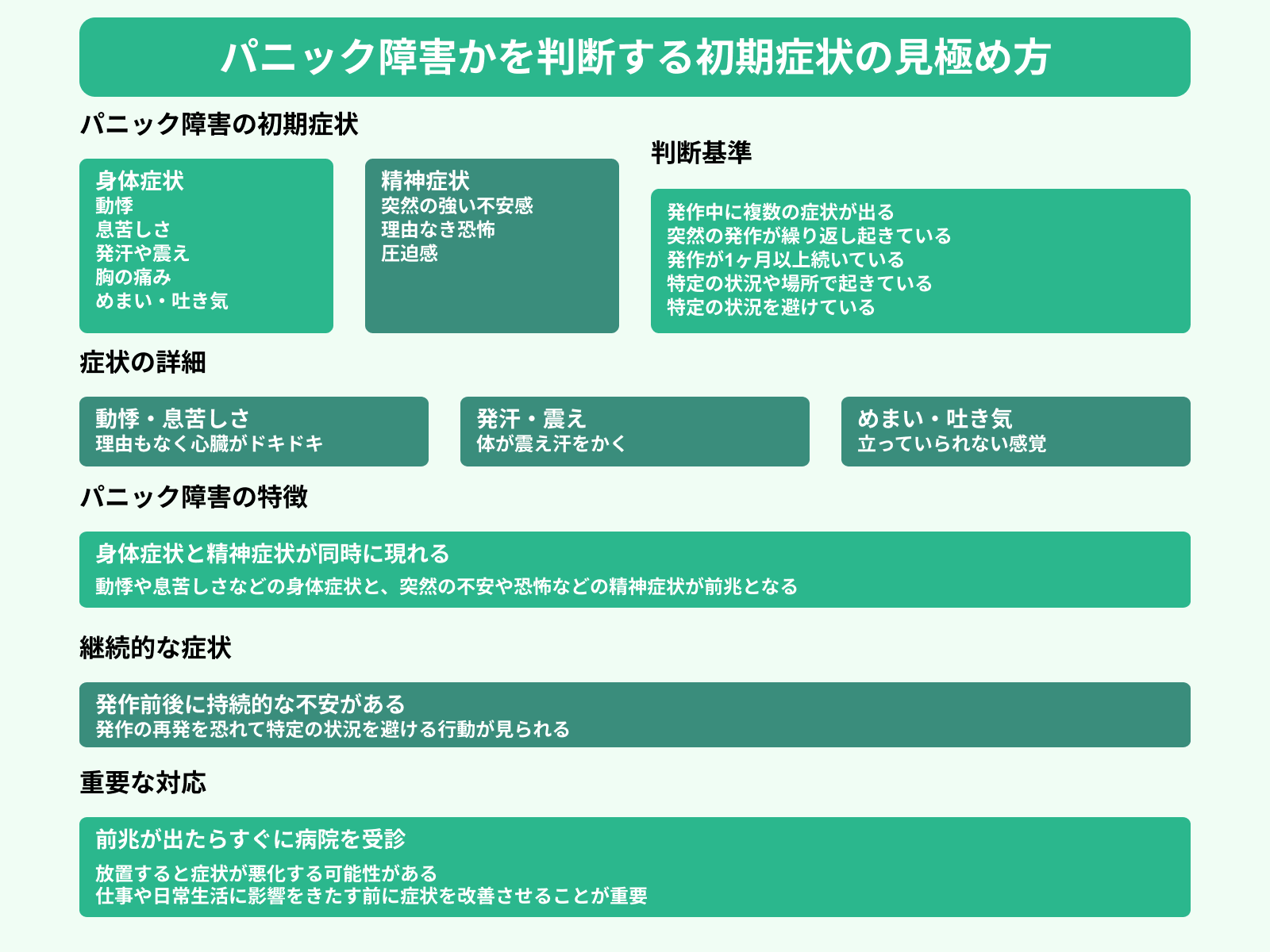

パニック障害かを判断する初期症状の見極め方

パニック障害の初期症状には、次の症状があります。

- 突然強い不安感や恐怖に襲われる

- 理由もなく心臓がドキドキする

- 呼吸が浅く息苦しさを感じる

- 発汗や震えが出る

- 胸の痛みや圧迫感に襲われる

- 立っていられないほどのめまいを感じる

- 突然吐き気を催す

とくに、動悸や息苦しさなどの身体症状、突然の不安や恐怖などの精神症状は、パニック障害の前兆となります。

身体症状や精神症状が出た際には、次の基準をもとにパニック障害かを判断してみてください。

- 発作中に複数の症状が出る

- 突然の発作が繰り返し起きている

- 発作が1ヶ月以上続いている

- 発作が特定の状況や場所で起きている

- 発作の再発を恐れて特定の状況を避けている

- 発作前後に持続的な不安がある

パニック障害の前兆が出たら、すぐに病院を受診することをおすすめします。病院に行かずに放置すると、症状が悪化する可能性があるのです。仕事や日常生活に影響をきたす前に、症状を改善させましょう。

なお、パニック障害の前兆を詳しく知りたい方は、下の記事を参考にしてください。

パニック障害に影響するもの・しないもの

なかにはどんなものがパニック障害の改善、はたまた症状の悪化につながるのか、わからない方もいますよね。

そこでここからは下記4つをピックアップし、パニック障害にどんな影響をもたらすのかを解説します。

なお、パニック障害でやってはいけないことを詳しく知りたい方は、下の記事を参考にしてください。

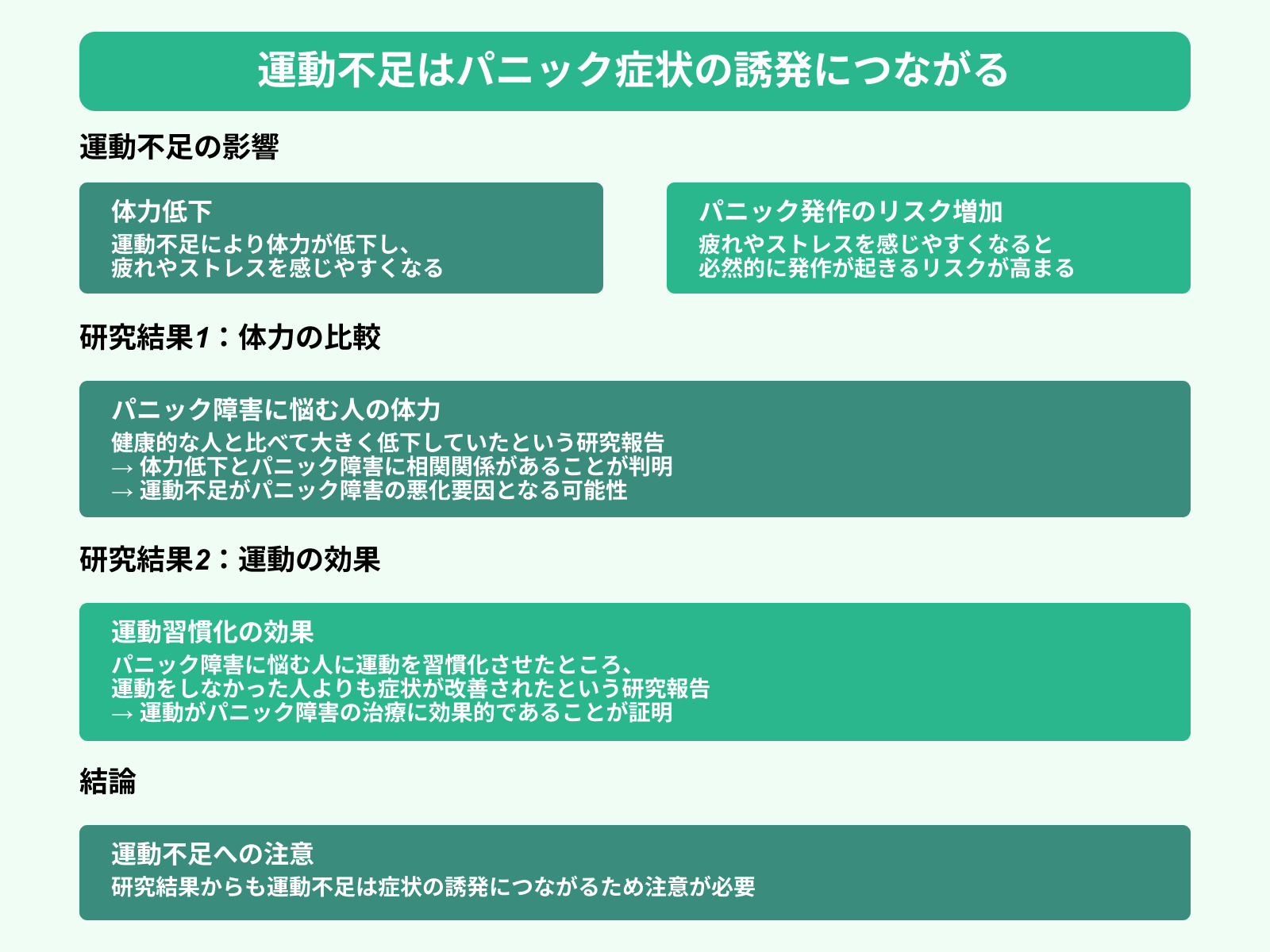

運動

運動はパニック障害の症状改善に効果的な方法です。

定期的な運動習慣は、心身のストレス解消や体力向上につながります。一方で、運動不足が続くと体力が低下し、疲れやストレスを感じやすくなると、症状を誘発する可能性があるのです。

ウォーキングやランニング、ヨガなど自分に合う運動を見つけて続けてみましょう。

なお、パニック障害への運動の効果やおすすめの方法を詳しく知りたい方は、下の記事を参考にしてください。

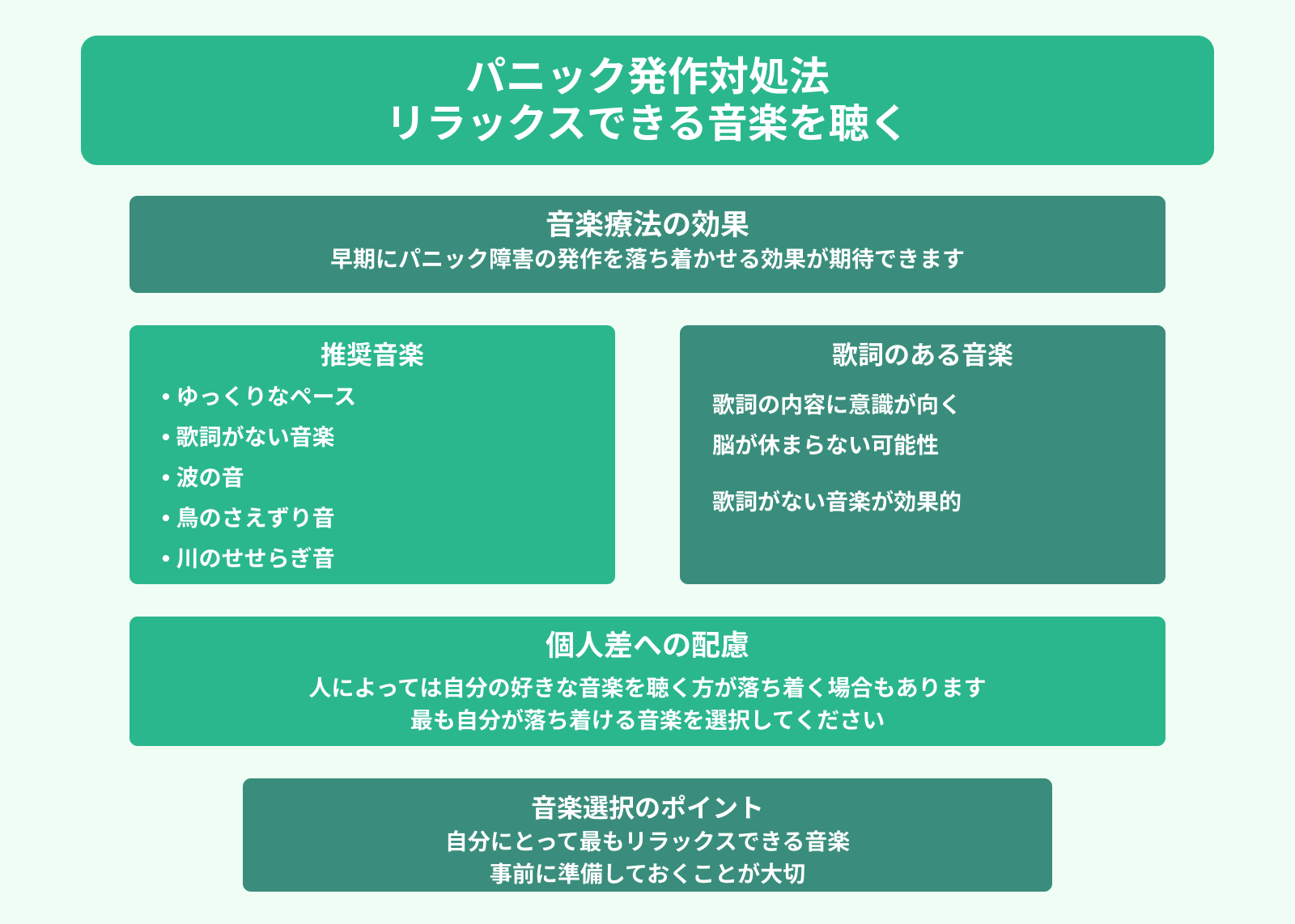

音楽

音楽を聴くことは、パニック障害の症状緩和に効果的です。

音楽には副交感神経を優位にする効果があり、心身をリラックスできます。とくに4000Hzの音楽が症状の改善に適しているとされ、たとえばモーツァルトの曲には4000Hzの音が多く含まれているのです。

気分が落ち着く音楽を見つけて、日常的に取り入れましょう。

なお、パニック障害への音楽の効果や音楽療法を詳しく知りたい方は、下の記事を参考にしてください。

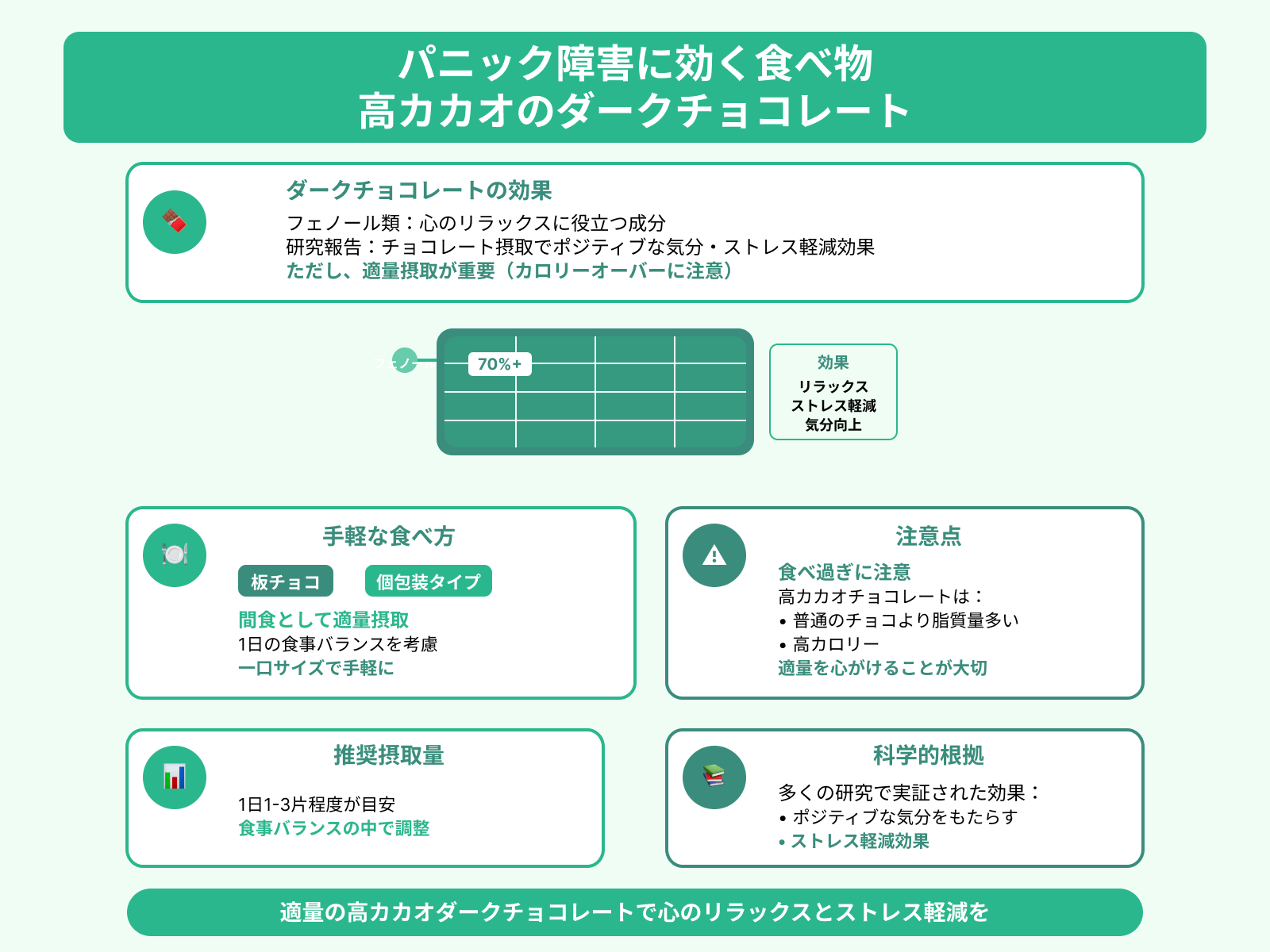

チョコレート

チョコレートの摂取は、パニック障害の症状を和らげるのにつながります。

チョコレートに含まれるポリフェノールは、神経を落ち着かせたりリラックスさせたりする作用があります。同じ効果が期待できるココアを飲むのも有効です。

ただし、カフェインを含むチョコレートもあるため、就寝前の摂取は控えめにしましょう。チョコレート・ココアはパニック障害に効くかを詳しく知りたい方は、下の記事を参考にしてください。

なお、下の記事ではパニック障害を持つ人が食べ過ぎてはいけないものを詳しく紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

カフェイン

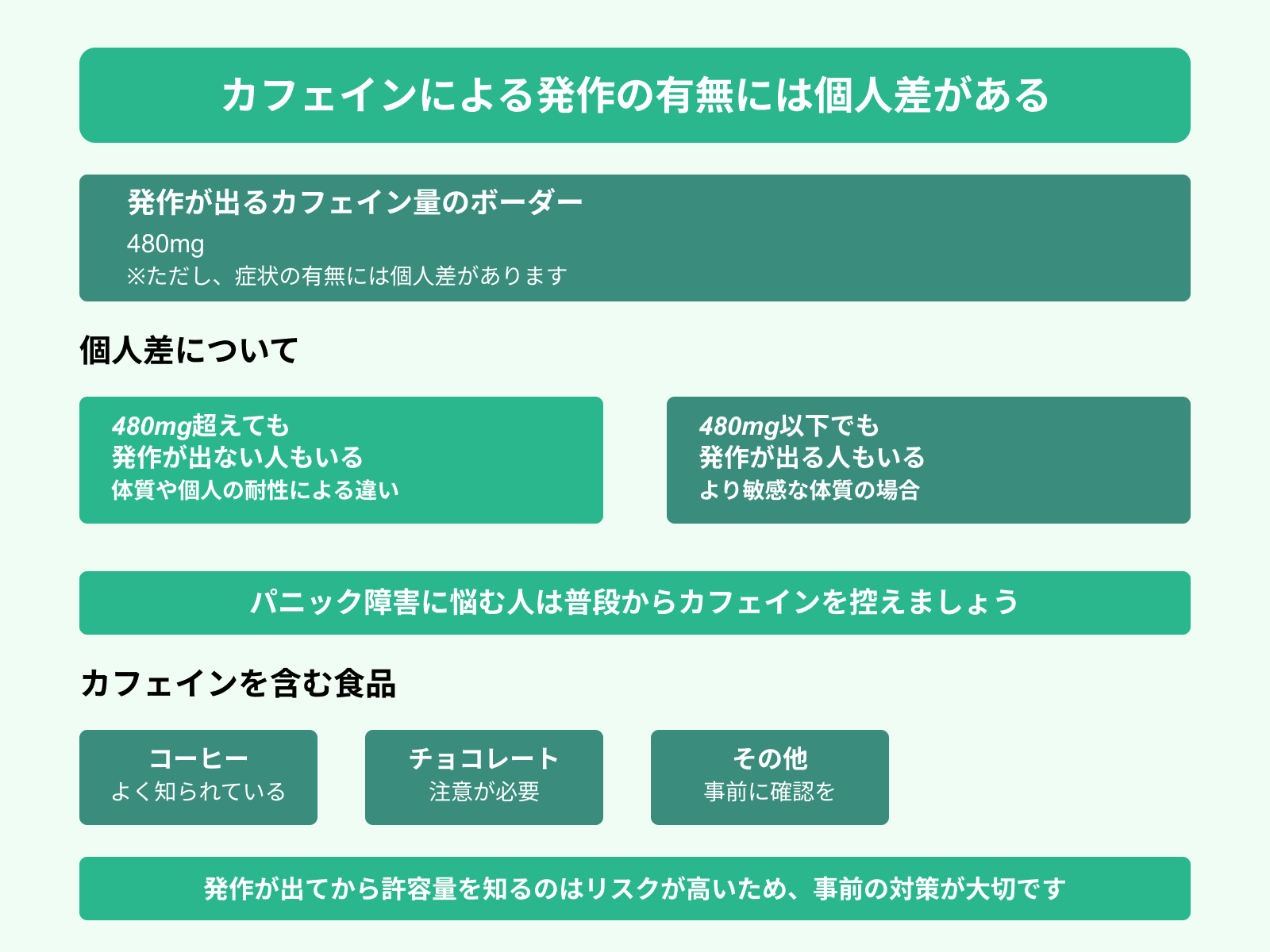

カフェインはパニック障害の症状を悪化させる可能性があるため、過剰に摂取しないよう、注意が必要です。

カフェインには交感神経を刺激する作用があります。スウェーデン・ウプサラ大学の研究論文によると、480mg以上カフェインを摂取するとパニック発作を誘発する可能性があるとされています。カフェインを控えると、睡眠の質が改善され、自律神経のバランスが整いやすくなるのです。

症状を悪化させないためには、カフェインレスコーヒーやデカフェコーヒーなどカフェイン量の少ない飲み物を選びましょう。段階的にカフェインの摂取量を減らしていくことをおすすめします。

パニック障害にカフェインが良くない理由を詳しく知りたい方は、下の記事を参考にしてください。

なお、下の記事ではパニック障害に聞くおすすめの飲み物を詳しく紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

まとめ

パニック障害は、150人に1人が経験する身近な心の病気です。

とくに30〜40代の女性に多く見られ、突然の動悸や呼吸困難、めまいなどの発作を引き起こす特徴があります。原因は、仕事や生活でのストレス、遺伝的な要因、不規則な生活習慣などが挙げられます。

パニック障害は決して珍しい病気ではなく、適切な治療を受ければ改善が期待できる病気です。症状に応じて、薬物療法や心理療法など、さまざまな治療法があります。不安を感じたときは、一人で抱え込まずに病院に相談しましょう。

本記事で紹介した情報が、パニック障害でお悩みの方のお役に立てば幸いです。