この記事では生活や仕事別に、パニック障害の発症原因を解説します。

- パニック障害は誰もがなり得る可能性がある病気

- パニック障害は脳の機能障害や環境により発症する可能性がある

- パニック障害の症状に気づいた場合は専門機関を受診しよう

なお、周囲にパニック障害の悩みを相談できず、おひとりで悩まれている方は不安・パニック障害に悩む7万人以上の方が参考にした、不安パニック専門のオンラインサポートコミュニティ「nicot+(にこっとプラス)」をご活用ください。

「にこっとプラス」では、次のようにオンライン上で参加者同士が症状への悩みや対処法といった情報を気軽に交換できます。

「気持ちがわかってもらえるか不安…」といった方でも、同じパニック症状に悩む参加者同士であれば、気負いすることなく悩みや不安を打ち明けられますよ。

「どんなところなんだろう?」と気になる方は、下のボタンから詳細をご確認ください。

本記事を音声で聴く

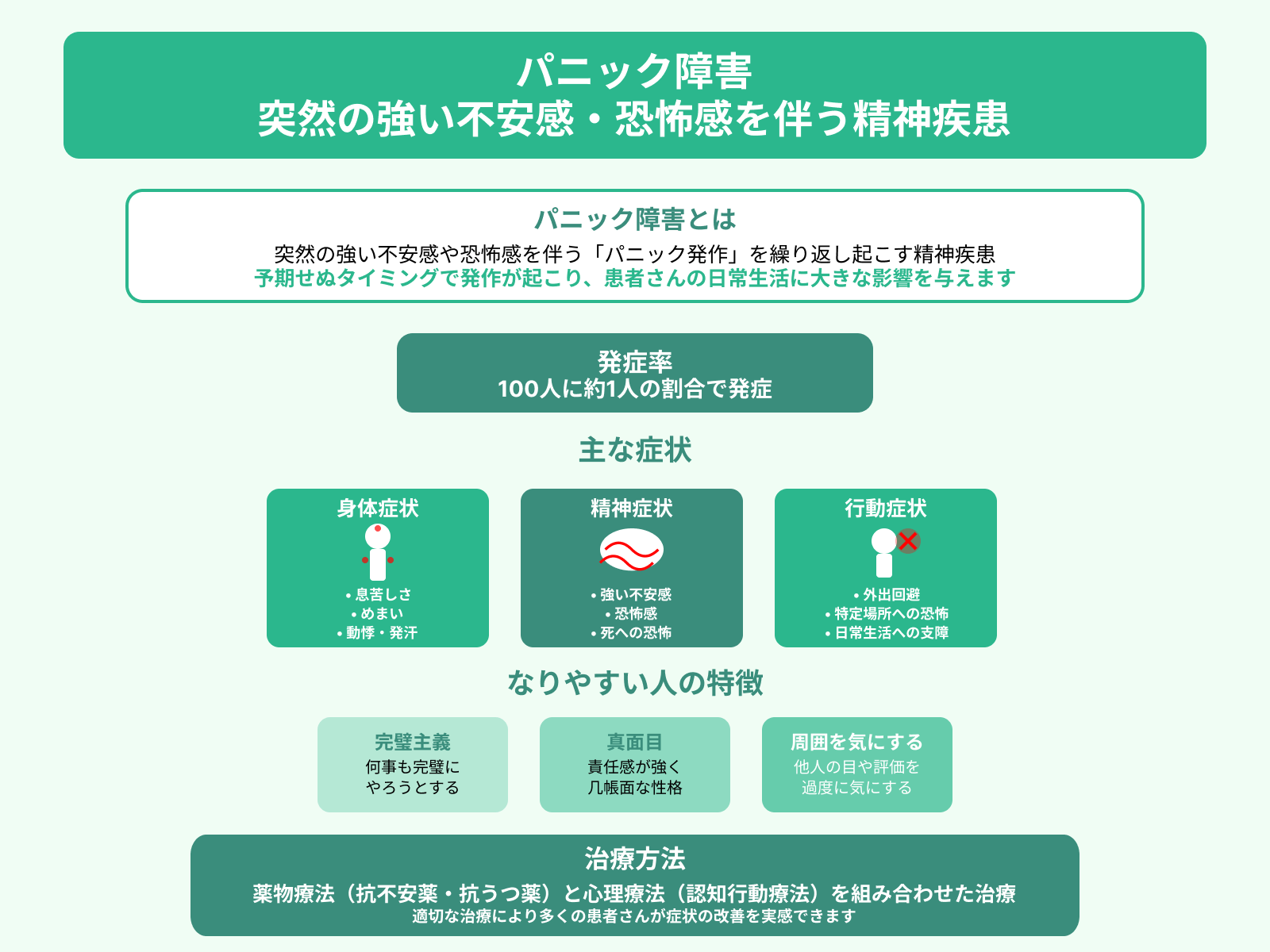

パニック障害は150人に1人が発症する病

東京大学大学院医学系研究科で精神保健疫学やトラウマティックストレスなどを研究している西大輔教授によると、パニック障害は生涯で約150人に1人が発症する病と報告されています。

パニック障害は、生活や仕事など、いつもの暮らしの中に発症するきっかけをもつ病気です。

150人に1人がかかる病気は、ありふれた病気とはいえないでしょう。とはいえ、生涯のうちで出会う人数を考えれば、パニック障害を身近に感じるかもしれません。

パニック障害は珍しい病気ではなく、誰もがなり得る病だといえます。

パニック障害を発症する根本的な5つの原因

ここからはパニック障害を発症する根本的な原因を、5つにまとめて解説します。

原因1:脳幹部の異常

脳幹部の異常は、パニック障害を発症する根本原因の1つです。脳幹部は、心拍数や呼吸など、人間が生きるための機能を司る重要な部分です。

チェコの大学病院精神科のペトル・シルハン氏は、パニック障害患者の脳幹縫線におけるセロトニン代謝が低下していると報告しています。

脳幹部に多く存在する神経伝達物質が、セロトニンやノルアドレナリンです。セロトニンはリラックスホルモンとも呼ばれ、心身を落ち着かせます。リラックス作用が低下すると、パニック発作を起こしやすくなります。

パニック障害の発症には、脳幹部の神経伝達物質における異常が関係しているのです。

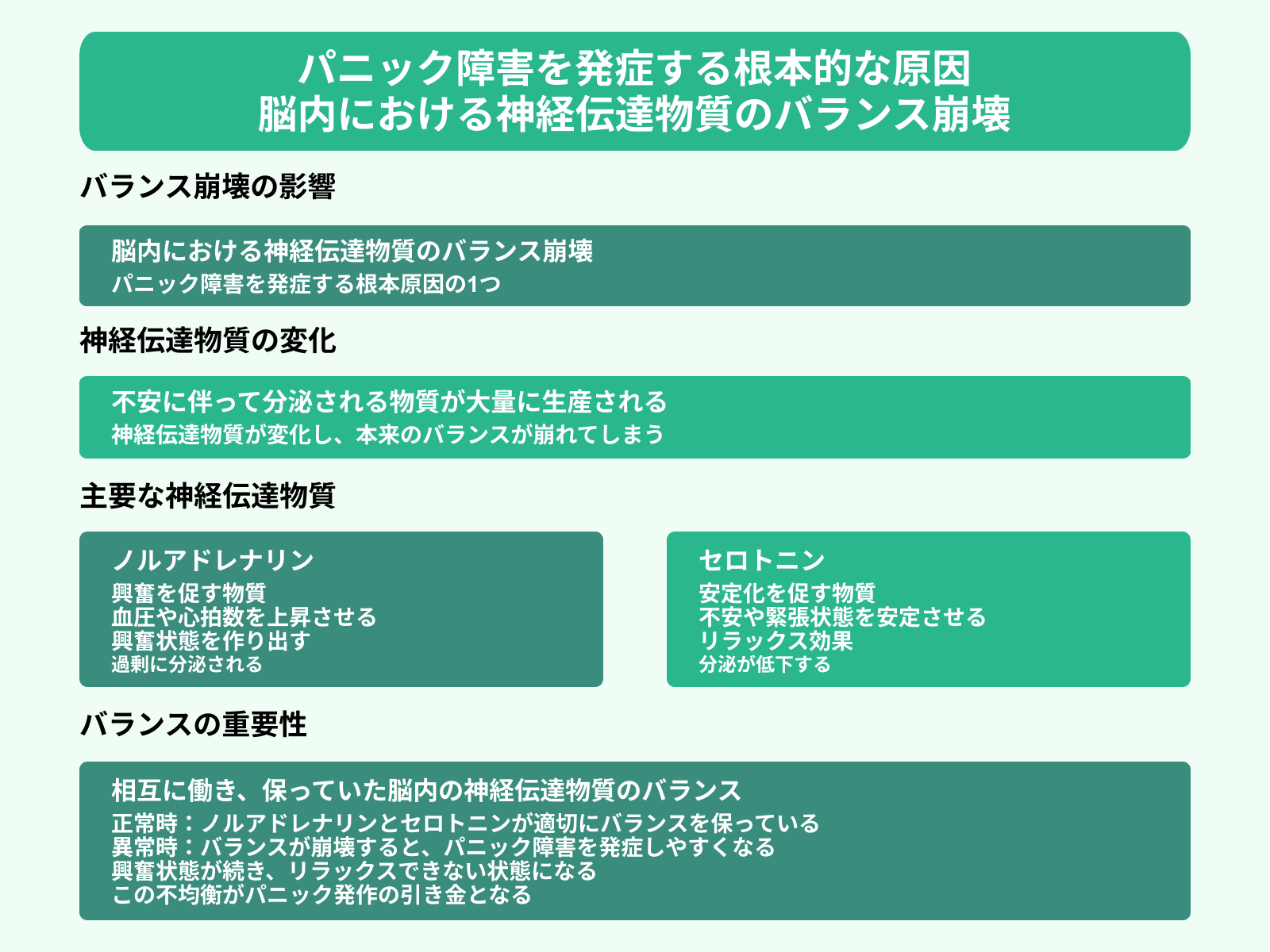

原因2:脳内における神経伝達物質のバランス崩壊

脳内における神経伝達物質のバランス崩壊も、パニック障害を発症する根本原因の1つです。

神経伝達物質が変化し、本来不安に伴って分泌されるはずの物質が大量に生産されてしまうためです。具体的には、興奮を促すノルアドレナリンが過剰に分泌されます。

血圧や心拍数を上昇させ、興奮状態を作り出すのがノルアドレナリンです。一方、セロトニンは、不安や緊張状態を安定させる効果があります。

相互に働き、保っていた脳内の神経伝達物質のバランスが崩壊すると、パニック障害を発症しやすくなります。

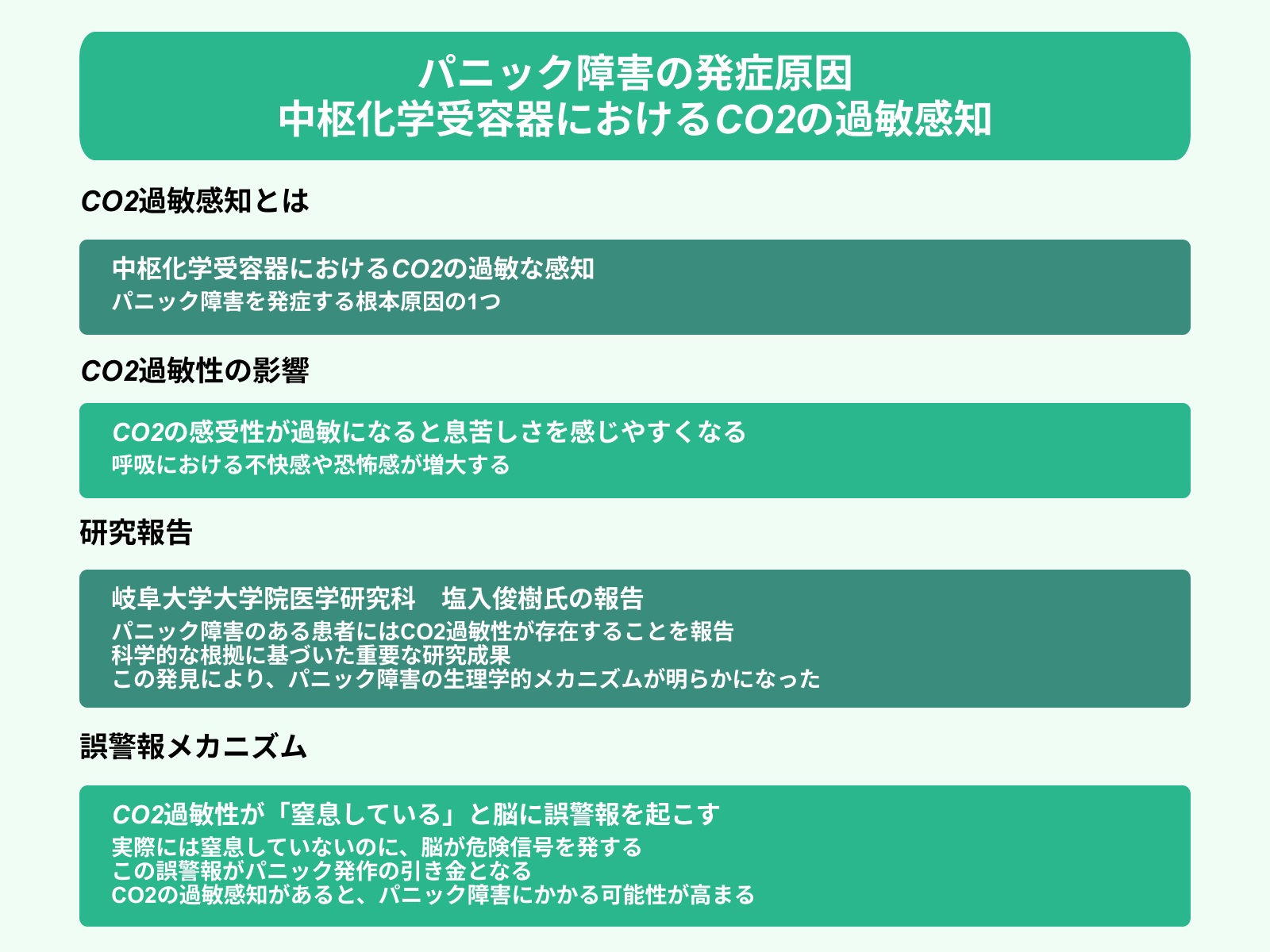

原因3:中枢化学受容器におけるCO2の過敏感知

中枢化学受容器におけるCO2(二酸化炭素)の過敏な感知も、パニック障害を発症する根本原因の1つです。CO2の感受性が過敏になると、呼吸における息苦しさを感じやすくなるためです。

岐阜大学大学院医学研究科の塩入俊樹氏は、研究の中で、パニック障害のある患者にはCO2過敏性が存在すると報告しています。さらにCO2過敏性が「窒息している」と脳に誤警報を起こす可能性も示されました。

パニック発作の症状には、呼吸苦があります。CO2の過敏感知があると、パニック障害にかかる可能性が高まるのです。

原因4:扁桃核の機能低下

感情を司る扁桃核の機能低下も、パニック障害を発症する根本原因の1つです。

扁桃核は、人間の快・不快や恐怖などの情動をコントロールし、感情や記憶の処理に重要な神経細胞です。扁桃核は側頭葉内側、すなわち脳の両横側に位置します。なお、扁桃体と扁桃核は同じものです。

横浜市立大学大学院医学研究科でパニック障害の脳画像を研究している浅見剛教授らは、研究報告でパニック障害における扁桃核の容積が減少することを示しています。扁桃体の容積減少により、脳内で内臓や感情の情報を連携できずパニック障害を発症しやすくなるのです。

恐怖や不安などをコントロールする扁桃核の機能低下が、パニック障害の発症に関係します。

原因5:先天的な遺伝

パニック障害を発症する根本原因には、先天的な遺伝も含まれます。多くの研究で示されているのが、パニック障害には遺伝的要因が関わっているということです。

ニューヨーク州立精神医学研究所のマーナ・M・ワイスマン教授によると、両親がパニック障害の場合、子どもがパニック障害を発症するリスクは一般の方に比較すると7.7~20.5%ほど高いとされます。もちろん、遺伝がすべてではなく、環境的な要素も大きな要因です。

パニック障害の要因を考えるにあたって、先天的な遺伝の有無については知っておくべきでしょう。

【生活面】パニック障害の発症原因になり得るきっかけ6つ

ここでは、生活面におけるパニック障害の発症原因になり得るきっかけを、6つにまとめて解説します。

睡眠不足

日々の生活で蓄積された睡眠不足は、パニック障害の発症原因になり得ます。なぜならパニック障害と睡眠障害は、お互いに関係し合うためです。

パニック障害があると、発作が不安で熟睡できない、途中で目が覚めるなどの睡眠障害が起きます。睡眠不足は自律神経を乱し、心身に大きなストレスを及ぼします。結果としてストレス耐性を低下させ、余計に睡眠の質を下げてしまうのです。

医療法人和楽会心療内科・神経科赤坂クリニックで公認心理士・臨床心理士の小松智賀氏は、研究報告でパニック障害の患者は睡眠不足や夜間消灯後のテレビやパソコン使用による睡眠の問題を受けやすいと報告しています。

睡眠不足がある方は、パニック障害を発症する可能性があるのです。パニック障害と睡眠の関係性をより詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてください。

不規則な食生活

不規則な食生活がある場合も、パニック障害を発症するきっかけになります。栄養バランスが崩れることで免疫力低下が起き、血糖値の乱高下が不安定な精神状態を誘発するためです。

血糖値の問題は糖尿病ばかりでなく、パニック障害にも影響します。血糖値の急上昇や低下が動悸や震え、不安感を生み、パニック障害を発症する可能性を高めるのです。

たとえば、次の状態に思い当たる方は注意が必要です。

- よく甘いものを食べる

- 空腹感を感じやすい

- 食後眠くなりやすい(血糖値スパイク)

- 太りやすい

パニック障害が心配な方は、血糖値が不安定になる不規則な食生活をしていないか振り返ってみてください。パニック障害の方が食べすぎてはいけないものを詳しく知りたい方は、下の記事を参考にしてください。

日常的な過剰飲酒

日常的に過剰な飲酒をしている場合も、パニック障害を発症するきっかけになります。

アルコールはリラックスやストレスを発散する効果を持ちますが、過剰に摂取した場合はかえって悪影響になるためです。

飲酒は一時的にセロトニンの分泌を促します。しかし、その後でノルアドレナリンが分泌され身体が興奮状態になります。中枢神経を麻痺させるアルコールが心臓に負担をかけ、不整脈や高血圧を引き起こすことも忘れてはいけません。

パニック障害の発症には、過剰な飲酒が関与しているため注意が必要です。パニック障害にアルコールが良くない理由をより詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてください。

運動不足

運動不足は、パニック障害が発症する原因の1つです。パニック障害は運動不足の方に発症しやすく、発症した場合、発作を恐れてさらに運動不足を誘発するためです。

ほどよい運動は、交感神経と副交感神経の調整を促進しリラクゼーションを促します。また、運動にはストレスホルモンのコルチゾールを低下させ、発作のトリガーを軽減する効果もあります。

パニック障害を研究するAブロックス氏は、パニック障害を持つ大多数の患者が、有酸素運動を避けていることが明らかになったと報告しました。

運動不足がある場合、パニック障害を発症する可能性が高まるため注意が必要です。パニック障害と運動の関係性をより詳しく知りたい方は、下の記事を参考にしてください。

習慣的な喫煙

習慣的な喫煙も、パニック障害を発症するきっかけです。ニコチンの刺激により、興奮や緊張が引き起こされ、心拍数の上昇が起こるためです。

習慣的な喫煙にくわえ、ストレスや不安があると、さらにパニック障害を起こす可能性が高まるでしょう。

ストレス発散を目的とした喫煙が、実際にはストレスの増大につながります。習慣的な喫煙こそが、症状を悪化させているかもしれません。

パニック障害の要因である習慣的な喫煙には注意が必要です。喫煙を控えるか、禁煙を検討しましょう。

不健全な家庭環境

不健全な家庭環境が、パニック障害を引き起こすきっかけの1つです。パニック障害の発症には、遺伝以外にも環境的な要因が挙げられるためです。

子どもの頃の家庭環境や出来事など、強いストレスがあるとパニック障害を起こしやすくなります。たとえば虐待や精神的な支配、過干渉などが強いストレスです。親の離婚や、大切な人との別れも強いストレスに該当するでしょう。

家庭環境に不健全さが思い当たる場合、パニック障害の発症に関係していないか考える必要性があります。

なお、不安・パニック障害に悩む7万人の方が参加するオンラインコミュニティ「にこっとプラス」では、薬に頼らず「食事」と「栄養」でパニック障害を克服する改善動画を無料配布しています。

実際に、本動画を視聴した91%の方が症状の改善を実感。動画の内容は自宅や外出先でも手軽に取り組めます。

パニック障害を克服する効果的な改善方法を詳しく知りたい方は、ぜひ一度お試しください。

\ 7万人以上が視聴 /

【仕事面】パニック障害の発症原因になり得る要因5つ

ここでは、仕事面におけるパニック障害の発症原因になり得る要因を、5つにまとめて解説します。

オーバーワーク

長時間の労働や、過労といったオーバーワークがパニック障害の発症原因になり得ます。

過度な労働が心身に負担をかけ、自律神経やホルモンのバランスを崩すためです。ほかにも、睡眠不足や不規則な生活につながる場合もあるでしょう。

実際に、下の口コミのようにオーバーワークに悩んでいる方もいます。

「双極性障害とパニック障害です。

引用:Yahoo!知恵袋

オーバーワークで躁転しました。今は混合状態だと思われます。

易刺激性や易怒性というらしいのですが、些細なことで調子悪くなり発狂しそうになるというかパニックになります。

この易刺激性や易怒性が辛いのですが、何か対処法ありませんか?」

オーバーワークがパニック障害に直結するわけではありません。しかし、パニック障害の発症リスクを高める要因であることは間違いないでしょう。

職場での不良な人間関係

職場での不良な人間関係は、パニック障害の発症原因になる要因の1つです。職場の人間関係によって、強いストレスから心身に不調をきたしてしまうためです。

厚生労働省の報告によると、労働者のメンタルヘルス不調の原因のひとつは「職場のいじめ・嫌がらせ」です。

実際に、口コミで職場の不良な人間関係に悩んでいる方もいます。

「過去の職場いじめのフラッシュバックが辛く今も自殺を考えています。

引用:Yahoo!知恵袋

今、包丁を片手に泣きながら文章を書いています。

現在30代の独身女性です。

高校を出て18から社会へ出たのですが

・頭から湯をかけられる

・長時間説教をさせられる

・「なんで生まれてきたんや?」と言われる

・大声で何時間も怒鳴られる

など沢山ありました。

26歳の時に胃潰瘍と適応障害とパニック障害と過敏性腸症候群になり5年間引きこもり

家でできる仕事を必死にしてきました。

でも32歳の時にもう一度、外で働こうと決心をして現在掛け持ちで働いています。

イジメられないよう毎日、勉強をして今の職場ではイジメなどには遭っていません。

ただ、安定剤を朝・昼・夕方・晩に隠れて飲みながら仕事をしています。

今は、幸せなはずなのにフラッシュバックして死にたくなります。

両親に勇気をもって相談すると

父には「お前はウンコのような人生やな」と言われ母には「私の方がもっとしんどい」

と言われました。

ただただ共感して「よく頑張っているね」と言って欲しかっただけです。

ごめんなさい。

よく分からない文章になってしまい申し訳ございません。」

職場の人間関係が不良である場合は、パニック障害だけでなくさまざまな疾患を起こす可能性があります。

ミスへの過度な恐怖・不安

仕事のミスに対する過度な恐怖や不安も、パニック障害の要因になり得ます。「またミスをしたらどうしよう」というストレスを感じ、自律神経のバランスを崩してしまうためです。

不安が不安を呼び、余計に緊張して、すべてが裏目に出てしまうこともあるでしょう。ミスは誰にでもあることです。しかし、失敗を恐れるあまり仕事や職場の人間関係に支障をきたす場合は注意が必要です。

強い動悸や不安、胸の窒息感がある場合は、パニック障害を起こしている可能性があります。

過剰な成果へのプレッシャー

パニック障害を発症する原因の1つが、過剰な成果へのプレッシャーです。結果を重視し、常に高い目標を求められる環境は、心身にストレスを与えます。

常に緊張感や焦りを感じることで自律神経は乱れやすく、食欲や睡眠にも影響が出ます。また、十分な成果が出せなかった場合には自分に失望し、さらに強いストレスを感じるはずです。

満たされることなく溜まり続けるストレスが、脳の機能を低下させる恐れがあります。

職場や学校など、過剰な成果を求められる環境にいると、パニック障害を発症するリスクが高まります。

風通しの悪い職場環境

パニック障害の発症原因になり得るのは、風通しの悪い職場環境です。慢性的に強いストレスを感じることで、パニック障害を発症しやすくなるためです。

職場のストレスが高いほど、パニック障害を含むメンタルヘルス不調のリスクが高まります。

自分の意見が反映されにくい、仕事に必要な情報が収集できないなどは苦痛や孤立を感じやすくなります。風通しの悪い職場で働くことが、パニック障害を引き起こす原因です。

上記が原因で仕事中にパニック症状が出た際日の対処法を、詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

パニック障害になりやすい人の特徴5つ

ここからはパニック障害になりやすい人の特徴を、5つにまとめて解説します。

上記を含め、パニック障害になりやすい人の特徴をより詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

特徴1:ストレスをためやすい人

ストレスをためやすい人は、パニック障害になりやすい特徴があります。仕事や家庭環境、人間関係などでたまったストレスが、神経を興奮させるノルアドレナリンを過剰に分泌するためです。

また、ストレスがたまりやすいとリラックスホルモンであるセロトニンは減少します。ホルモンバランスの乱れが体に影響を与え、結果としてパニック障害を発症しやすくなります。

ストレスをためやすい人がパニック障害になりやすいため、注意が必要です。

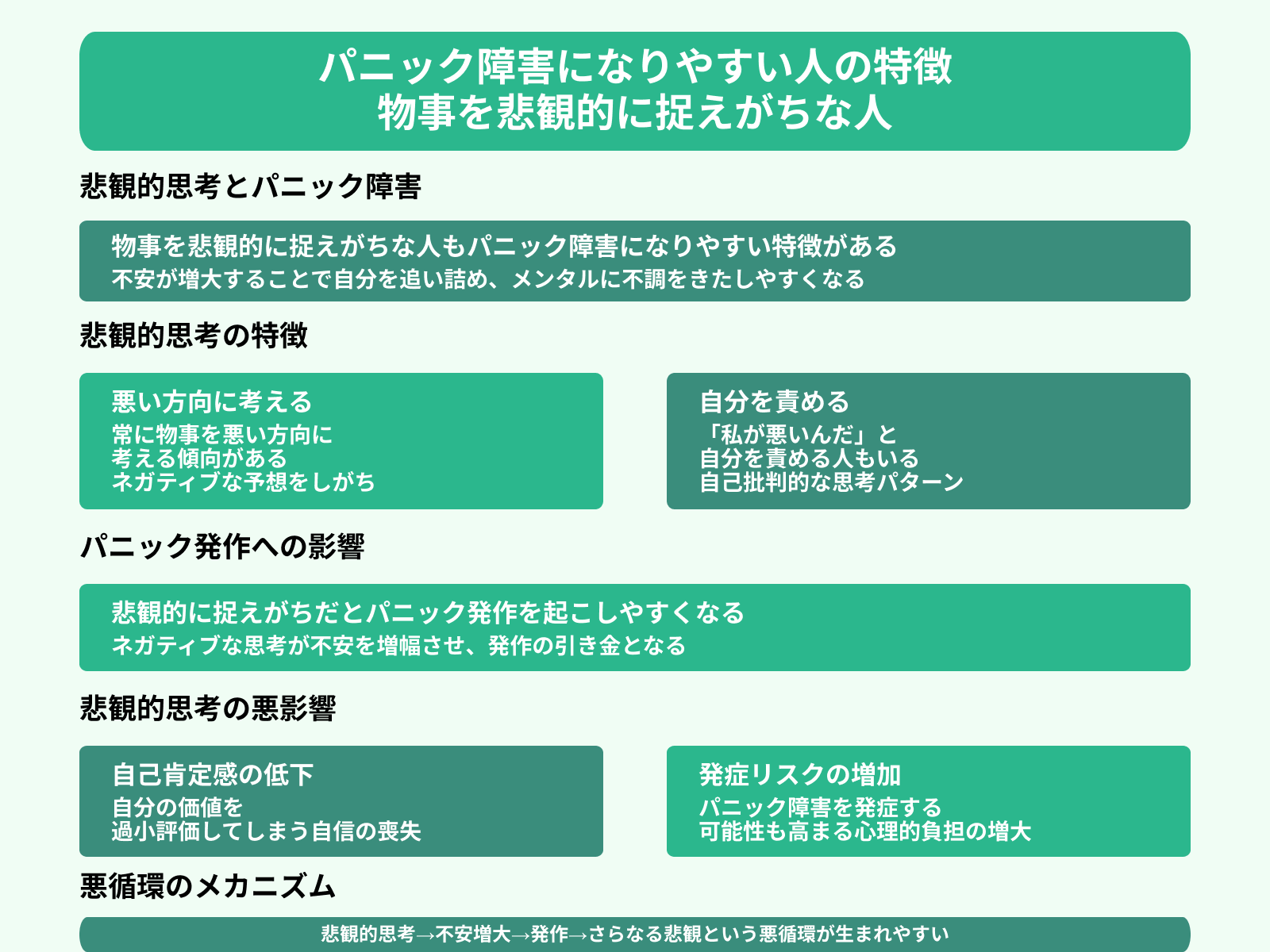

特徴2:物事を悲観的に捉えがちな人

物事を悲観的に捉えがちな人も、パニック障害になりやすい特徴があるといえます。不安が増大することで自分を追い詰め、メンタルに不調をきたしやすくなるためです。

常に物事を悪い方向に考え、悲観的に捉えがちだと、パニック発作を起こしやすくなります。「私が悪いんだ」と自分を責める人もいるでしょう。

物事を悲観的に捉えがちだと、自己肯定感の低下だけでなく、パニック障害を発症する可能性も高まります。

特徴3:心配性な人

パニック障害になりやすい人の特徴に、心配性な人が挙げられます。強い不安は不安障害の可能性があるためです。

不安は誰にでも起こるものですが、日常生活に支障をきたすほどの過度な不安は病気かもしれません。不安障害には、心気症やパニック障害などがあります。

強い動悸や呼吸困難感、震えなどが出た場合に疑うべきはパニック障害です。

心配から起きる不安は社会不安障害と似ているため、詳しい検査を専門機関で受ける必要があります。

特徴4:自身を追い詰めがちな人

自身を追い詰めがちな人は、パニック障害になりやすい性質を持っています。

なぜなら自分に負荷をかけ、精神的な緊張を高め、脳内のストレスホルモンを分泌してしまうためです。

たとえば仕事に取り組む際に、ミスをしないよう、自身を追い詰めがちな人は過程や結果で不安や恐怖を感じやすいです。

自身を追い詰めがちな人は、精神的にタフな人に比較するとパニック障害になりやすいといえます。

特徴5:完璧主義の気性がある人

パニック障害になりやすい人には、完璧主義の気性があります。完璧主義がある方は、失敗に対し不安や恐怖を感じやすいためです。

物事を成功に運ぶために心身に負担をかけて無理をしたり、できないことについて気に病む傾向があります。

実際に、口コミでも完璧主義に悩んでいる方もいます。

「完璧主義を治す方法を教えてください

引用:Yahoo!知恵袋

私は小さい頃からものすごく完璧主義です。夏休みの宿題でポスターが出されたのですが、私の友達の多くは3時間程度でササッと終わらせ余裕そうでした。なのに私は全部にこだわってしまって下書きだけなのに10時間はかかってしまいました。提出期限が迫っているのになかなか終わらず、家族に手伝ってもらうはめです。ついには「早く終わらせたいのかこだわりたいのどっちかにして」と言われてしまいました。

手を少しだけ抜いて時間内に終わらせればいいだけなのに、プライドが高すぎる自分にイライラしてしまいます。今回のことだけでなく、スピーチやテストがある日は、完璧にしないと学校に行きたくなくて泣いたり。この性格のせいで病むことが多いです。

どうやって治せば生きやすくなるか教えてください」

完璧主義があると、精神的にストレスを抱えやすいためパニック障害のリスクが高まるのです。

なお、不安・パニック障害に悩む7万人の方が参加するオンラインコミュニティ「にこっとプラス」では、薬に頼らず「食事」と「栄養」でパニック障害を克服する改善動画を無料配布しています。

実際に、本動画を視聴した91%の方が症状の改善を実感。動画の内容は自宅や外出先でも手軽に取り組めます。

パニック障害を克服する効果的な改善方法を詳しく知りたい方は、ぜひ一度お試しください。

\ 7万人以上が視聴 /

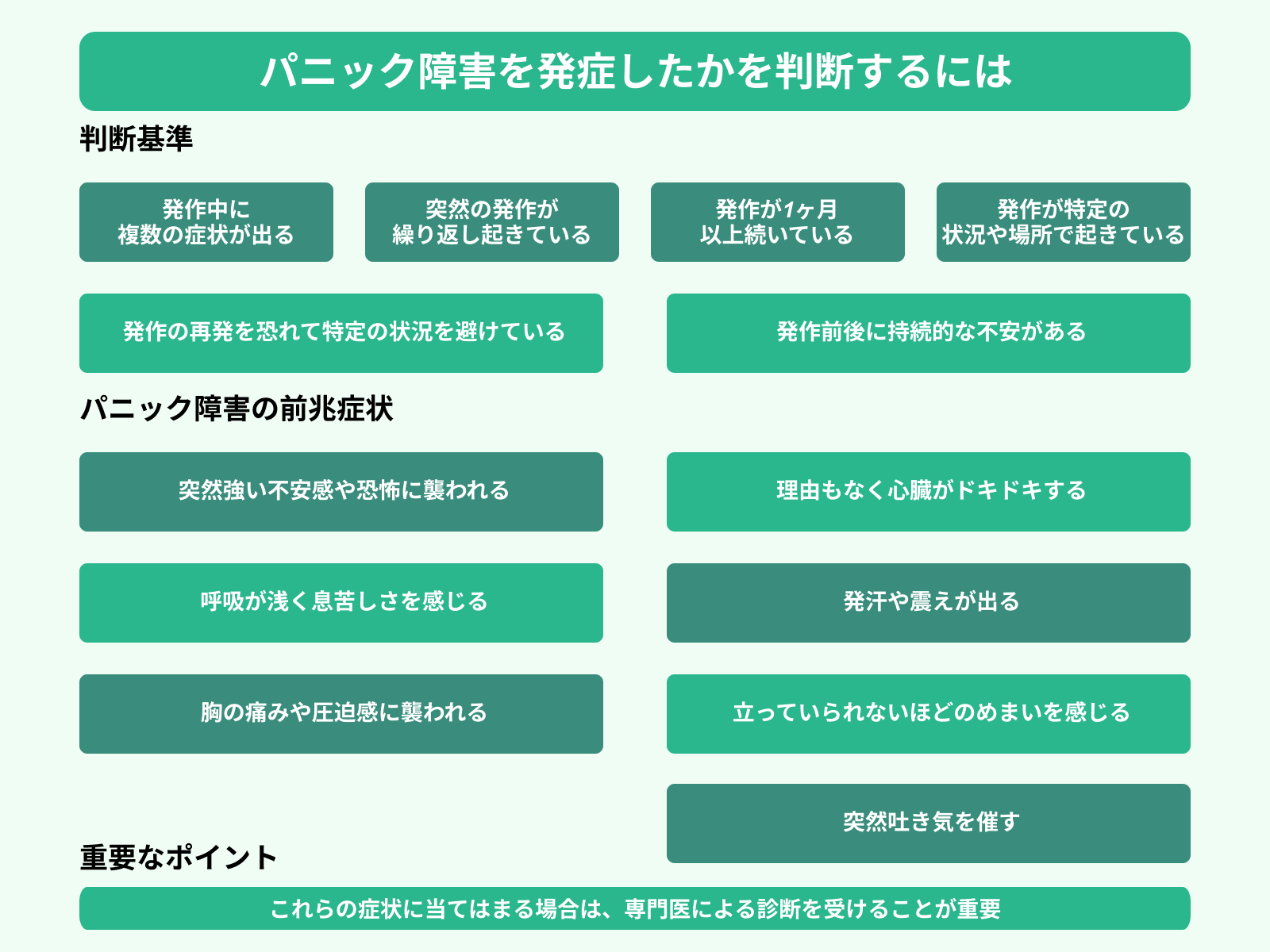

パニック障害を発症したかを判断するには

パニック障害を発症したかは、下記の基準をもとに判断しましょう。

- 発作中に複数の症状が出る

- 突然の発作が繰り返し起きている

- 発作が1ヶ月以上続いている

- 発作が特定の状況や場所で起きている

- 発作の再発を恐れて特定の状況を避けている

- 発作前後に持続的な不安がある

なお、次のような症状はパニック障害の前兆を示すため、注意が必要です。

- 突然強い不安感や恐怖に襲われる

- 理由もなく心臓がドキドキする

- 呼吸が浅く息苦しさを感じる

- 発汗や震えが出る

- 胸の痛みや圧迫感に襲われる

- 立っていられないほどのめまいを感じる

- 突然吐き気を催す

下の記事ではパニック障害の前兆や症状への対処法を解説しているため参考にしてください。

発症したパニック障害を治すには

発症したパニック障害を治すには、専門医の受診をおすすめします。自己流で判断、対処することでかえって症状の悪化を起こす可能性があるためです。

パニック障害であった場合、治療には薬物療法と非薬物療法(認知行動療法)が選択されます。どちらも専門的な知識を必要とし、パニック障害を改善するために必要な方法です。

医師や心理士などが、発症した経緯や起きやすい状況について丁寧に聴取し、その人にあった治療方法を選んでくれるでしょう。

パニック障害の治療法やその期間を詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてください。

まとめ

本記事ではパニック障害の原因と原因になり得る要因を、生活面と仕事面の側面から解説しました。

パニック障害を患いやすいのは、真面目で優しく、ストレスを抱えやすい方です。脳の機能障害や遺伝などの要素もありますが、なるべくストレスの少ない環境が理想的です。

すでにパニック障害の症状にお悩みの場合は、できるだけ早い専門機関への相談をおすすめします。

本記事が、つらい症状に悩んでいるあなたの支えになれば幸いです。

こちらの記事もおすすめ

下の記事では、パニック障害の治るきっかけや、完治した人からの体験談や生活習慣を紹介しています。ぜひ、生活の参考にしてください。