この記事では日常生活に潜む発症のきっかけも交え、不安障害の原因を解説します。

- 不安障害の発症原因は複数の要因が絡み合って発症する

- 不安障害の発症原因になり得る要素はストレスや考え方などがある

- 不安障害は適切な治療を受ければ完治できる病気である

なお、周囲にパニック障害の悩みを相談できず、おひとりで悩まれている方は不安・パニック障害に悩む7万人以上の方が参考にした、不安パニック専門のオンラインサポートコミュニティ「nicot+(にこっとプラス)」をご活用ください。

「にこっとプラス」では、次のようにオンライン上で参加者同士が症状への悩みや対処法といった情報を気軽に交換できます。

「気持ちがわかってもらえるか不安…」といった方でも、同じパニック症状に悩む参加者同士であれば、気負いすることなく悩みや不安を打ち明けられますよ。

「どんなところなんだろう?」と気になる方は、下のボタンから詳細をご確認ください。

本記事を音声で聴く

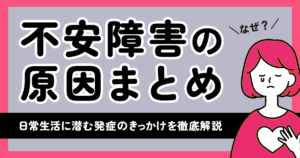

不安障害は複数の原因が重なることで発症する

大前提として不安障害は1つではなく、複数の要因が絡み合って発症する病です。現在置かれている環境や性格・体質など、人の心や体の状態は次のような多くの要因から影響を受けているためです。

- 生活上のストレス

- 物事への考え方

- 性格(気性)

- 体質

- 遺伝

実際のところ、次のように複数の要因が重なることで、不安障害を発症する人は多くいます。

もともと不安を感じやすい性格の人が仕事のストレスや人間関係のトラブルを抱え、さらに寝不足や疲れが続いたことで、脳や自律神経のバランスが崩れ、症状が出始めた…

上記より、不安障害は複数の原因が重なることで発症する病といえます。

不安障害の発症原因になり得る5つの要素

ここからは不安障害の発症原因になり得る要素を、5つにまとめて紹介します。

要素1:生活上のストレス

次のような生活上のストレスは、不安障害の発症原因になり得る要素の1つです。

- 仕事のプレッシャー

- 人間関係の悩み

- 経済的な問題

- 健康への心配

とくに、現代では働き方やライフスタイルが多様化し、個人が抱えるストレスの種類も複雑です。たとえば、ストレスの種類には長時間労働や成果主義による仕事の負担、育児や介護と仕事の両立などが挙げられます。

ストレスが長期間続いたり複数重なったりすると、心の許容量を超えてしまいます。ストレスが過剰になると心身のバランスが崩れやすくなり、不安を感じやすくなるのです。

些細なストレスであっても積み重なることで大きな負担となり、不安障害の発症につながる可能性があります。

要素2:物事への考え方

偏った物事への考え方は、不安障害の発症原因になり得る要素の1つです。

同じ出来事に遭遇しても、どのように解釈するかは人それぞれ異なります。不安を感じやすい人は、無意識のうちに偏った考え方をしてしまうのです。

たとえば「きっと失敗するに違いない」と悪い結果を予測する悲観的な考えや「完璧でなければ意味がない」といった白黒思考などが挙げられます。また、物事のネガティブな側面ばかりに注目する傾向も、不安を強める要因となります。

考え方の癖は、不安や恐怖を大きく感じさせてしまうことがあります。ストレスとなる出来事があると、さらに不安が増幅され悪循環に陥るのです。

要素3:性格(気性)

不安障害の発症原因になり得る要素に、性格や気性が挙げられます。もともとの性格が、ストレスへの対処の仕方や感情のコントロールに影響を与えるからです。

たとえば、真面目で責任感が強く何事も完璧にこなそうとする性格の人は、自分自身に高いプレッシャーをかけがちです。また、周りの評価を気にしすぎたり心配性で物事をネガティブに考えやすかったりする傾向がある人も、不安を感じやすい傾向があります。

性格や気性が前述した生活上のストレスや考え方と組み合わさると、不安障害の発症リスクが高まるのです。

要素4:体質

体質は、不安障害の発症原因になり得る要素の1つです。

脳内にある神経伝達物質「セロトニン」や「ノルアドレナリン」などのバランスが乱れると、感情のコントロールが難しくなり不安を感じやすくなります。また、自律神経系の働きが過敏な人も、動悸や息切れなどの身体症状が出やすい傾向があるのです。

さらに、睡眠不足や不規則な生活習慣なども心身のバランスを崩し、不安を感じやすくさせる要因となります。このように身体的な健康状態が、不安障害の発症しやすさに関係するのです。

要素5:遺伝

不安障害の発症原因になり得る要素には、遺伝もあります。

不安障害の遺伝研究によると、親族に不安障害がいる人といない人では、いる人の方が発症のリスクが高まると研究で示されています。ただし、遺伝するのはあくまで不安を感じやすい傾向です。病気そのものが直接遺伝するわけではありません。

たとえば、ストレスに対して脳や神経系が反応しやすいといった生物学的な要素が受け継がれる可能性があるのです。

前述した生活上のストレスや考え方など他の要因と、遺伝的な素因が組み合わさると発症しやすくなります。遺伝はあくまで複数の要因の1つとして捉えましょう。

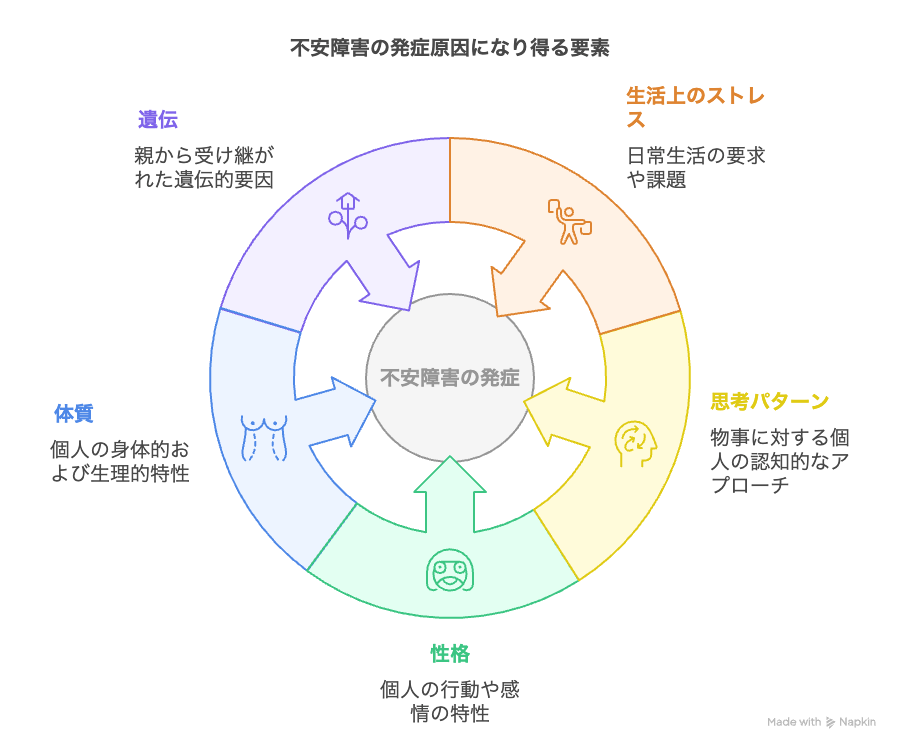

不安障害を発症するメカニズム

不安障害を発症するメカニズムは、次のとおりです。

- 仕事や人間関係などで強いストレスを受ける

- 偏桃体が過剰に活動し始める

- 脳内にある神経伝達物質のバランスが崩れる

- 自律神経が乱れる

- 動悸や息苦しさ、めまいなどの症状が現れる

まず、仕事や人間関係などで強いストレスを受けると、脳内の感情や記憶を司る「扁桃体」が過剰に活動し始めます。

扁桃体が過剰に活動することは、危険を察知する警報システムが常に作動している状態です。すると、脳内にある神経伝達物質のバランスが崩れ、不安や恐怖感を抑えるセロトニンの働きが低下します。

さらに、脳の変化は自律神経系の乱れを引き起こします。自律神経のバランスが崩れると、動悸や息苦しさ、めまいなどの身体症状が現れるのです。自律神経の乱れから症状が引き起こされると、不安や恐怖の記憶として脳に強く刻まれます。

その結果、特定の状況に対して強い不安を感じるようになったり、予期しないパニック発作を繰り返したりする状態につながるのです。

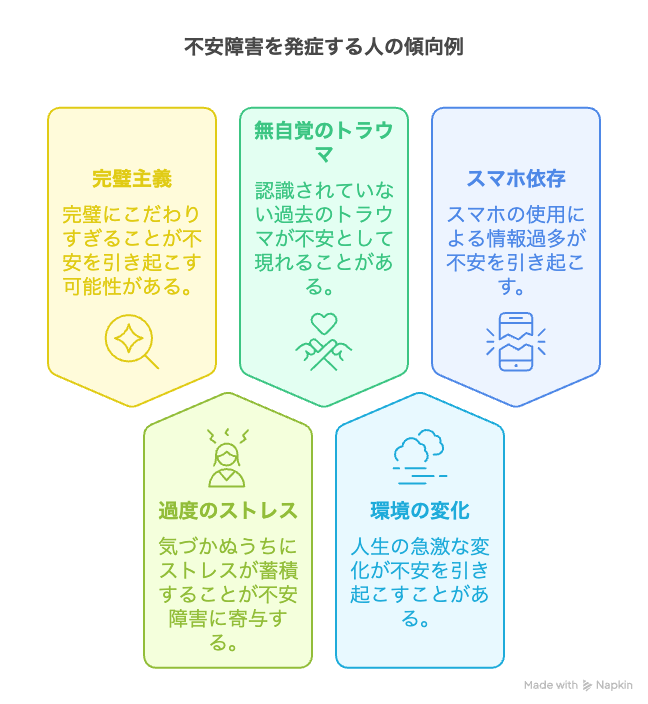

不安障害を発症する人の傾向例

ここからは不安障害の発症例を、5つにまとめて紹介します。

例1:真面目すぎる完璧主義

真面目で完璧主義な性格は、不安障害の発症につながる要素の1つです。

責任感が強い人は常に高い目標を自身に課すため、過剰なプレッシャーや失敗への恐れからストレス状態に陥りやすいからです。自己評価が厳しくなりがちで、小さなミスも許せないと感じることで、心身のバランスを崩しやすくなります。

たとえば、Aさんは仕事で常に完璧を求め、周りの期待に応えようと努力し続けました。仕事量の増加とプレッシャーから「自分はダメだ」と考え込み、小さなミスも許せなくなります。休日も心が休まらない状態が続き、ついには出勤前の強い動悸や吐き気などの症状が現れ始めました。

真面目過ぎる完璧主義は、プレッシャーや失敗の恐れから不安障害を発症させる可能性があるのです。

例2:気づかぬうちにストレス過多

自分でも気づかないうちにストレスを溜め込みすぎた結果、突然不安障害の症状が現れることがあります。

仕事や家庭など複数の役割を抱え、日々の忙しさの中で自身の疲労や精神的な負担を軽視しがちになるためです。「周りも頑張っているのだから」と自分に言い聞かせているうちに、無意識のうちに心身の許容量を超えてしまうのです。

たとえば、Bさんは仕事と育児の両立で多忙な日々を送りながら、大変さを自覚しつつも無理を続けていました。心身の疲労が限界に達していたある日、通勤電車の中で突然、激しい動悸と息苦しさに襲われます。この日をきっかけに、電車や人混みが怖くなり外出を避けるようになりました。

自覚のないまま溜まったストレスが、不安障害につながるのです。

例3:過去のトラウマに無自覚

本人が意識していない過去のつらい経験が、不安障害の引き金となります。

幼少期の家庭環境や過去の人間関係などにおけるトラウマが、心の奥底に残っている場合があるためです。普段は意識していなくても、現在のストレスがトラウマに触れ、当時の感情や不安が再燃することがあります。

たとえば、Cさんは常に顔色をうかがっていた経験から、見捨てられることへの不安を抱えていました。新しい職場で上司から少し厳しい指導を受けた際「自分は受け入れられないのではないか」という強い不安に襲われました。それ以降、不眠や食欲不振につながっていきました。

普段は意識されていない過去の体験が、現在の出来事をきっかけに不安障害の発症に関わるのです。

例4:ライフイベントによる環境の激変

結婚や転職、近親者との死別といったライフイベントが、不安障害の発症につながることがあります。

ライフイベントは生活環境の大きな変化などを伴い、適応するために心理的エネルギーを必要とするためです。その過程で感じるストレスが、個人の対処能力を一時的に上回ってしまうのです。

たとえば、Dさんは結婚を機に慣れない土地へ引っ越し、新しい環境への適応や将来への漠然とした不安を抱えていました。軽い風邪をひいたことをきっかけに「重い病気だったらどうしよう」という強い不安にとらわれるようになります。体調への過剰な心配から何度も病院を受診するも異常はなく、しかし不安は消えずに外出も困難になりました。

人生の大きな節目となるライフイベントが、不安障害を発症させるきっかけとなり得るのです。

例5:スマホ依存による情報過多

スマホ依存や情報過多が、不安障害の一因となるケースがあります。

SNSでの他者との比較による劣等感、ネガティブなニュースの洪水による不安感の増加などが、脳や自律神経のバランスを崩し慢性的な緊張状態や不安感を生み出しやすいためです。

たとえば、Eさんは暇さえあればスマホでニュースやSNSをチェックするのが習慣です。不安を煽るニュースや他人の華やかな投稿を見るたびに、漠然とした焦りや不安を感じていました。次第に、悪い出来事が全て自分に降りかかるような気がして、集中力の低下や仕事でのミスにつながってしまいます。

このように、スマホ依存や情報過多が不安障害の発症に関係しているのです。不安障害とスマホの関係をより詳しく知りたい人は下の記事を参考にしてください。

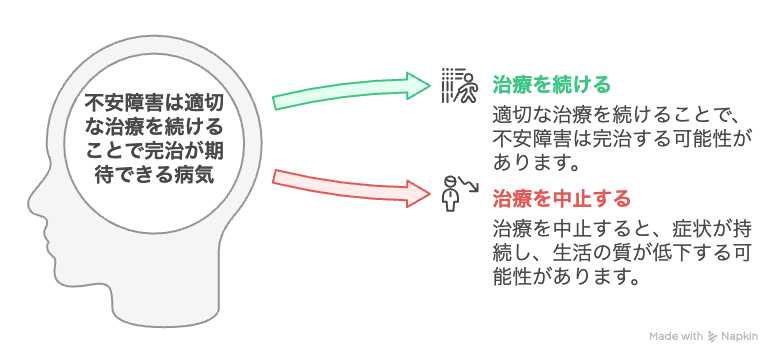

不安障害は完治する病

不安障害は、適切な治療を受ければ完治できる病気です。おもな治療法として、薬物療法と心理療法があります。

薬物療法では、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)と呼ばれる抗うつ薬が用いられます。うつ病だけでなく、多くの不安障害に対しても有効です。すぐに効果が出るわけではありませんが、継続して服用すれば不安感を和らげる効果が期待できます。

心理療法の中では、認知行動療法が有効な治療法として確立されています。認知行動療法は不安を悪化させる考え方や行動パターンに気づき、少しずつ修正し不安をコントロールする治療法です。不安障害の種類に応じたさまざまな方法があり、多くは保険適用となります。

不安障害は、1人で抱え込まずに医師やカウンセラーのサポートを受けることが回復への第一歩です。不安障害の治療期間をより詳しく知りたい人は下の記事を参考にしてください。

まとめ

不安障害の発症原因は1つではなく、生活上のストレスや考え方など複数の要因が関係します。原因が特定できない不安はつらいものですが、ご自身の背景を知ると客観的に捉えやすくなるでしょう。

不安障害は、適切な治療や周囲のサポートによって回復ができます。1人で抱え込まず、病院へ相談することが回復につながります。

動悸や息苦しさなどの症状から「不安障害かもしれない」と感じたら、早めの受診を検討しましょう。