この記事では体験者の口コミや対処法も交え、大人が一人でいられない原因と不安障害との関係性を解説します。

- 大人が一人でいられない原因には不安障害や愛着障害などがある

- 不安を和らげるためには客観視できるように訓練する必要がある

- うつ病やHSPなどにより不安から一人でいられない可能性もある

なお、周囲にパニック障害の悩みを相談できず、おひとりで悩まれている方は不安・パニック障害に悩む7万人以上の方が参考にした、不安パニック専門のオンラインサポートコミュニティ「nicot+(にこっとプラス)」をご活用ください。

「にこっとプラス」では、次のようにオンライン上で参加者同士が症状への悩みや対処法といった情報を気軽に交換できます。

「気持ちがわかってもらえるか不安…」といった方でも、同じパニック症状に悩む参加者同士であれば、気負いすることなく悩みや不安を打ち明けられますよ。

「どんなところなんだろう?」と気になる方は、下のボタンから詳細をご確認ください。

本記事を音声で聴く

不安障害は大人が一人でいられない原因の1つ

不安障害は大人が一人でいられない原因の1つです。

不安障害は不安や恐怖、回避行動をおもな症状としており「一人でいること」への強い抵抗感と結びつきやすいためです。もちろん、一人でいられない原因はさまざまであり、後述するように他の心の不調や特性が影響しているケースも考えられます。

たとえば、幼少期の経験から人とのつながりへの根本的な不安を抱える愛着障害や、繊細な気質を持つHSPなどがあります。また、病気により日常生活で介助が必要だったり体調変化への不安があったりすると、一人でいられなくなるでしょう。

「自分だけなのでは?」と感じている方もいるかもしれませんが、実のところ一人でいることに困難を感じている人は少なくありません。

一年くらい前にニコプラさんに入会しました

引用:ニコッとプラス

その頃は今よりずっと不安があって病院の待合室などで一人で待っていられなかったなぁ

こちらで色々と学ばせてもらい、対策したり

今はずいぶんと落ち着いて、大体の所は不安なく行けるようになりました。まだ波はありますが‥

一人でいられないんです。

引用:Yahoo!知恵袋

ここ数年一人で部屋にいると不安で仕方ありません。

予定がない日も何をしたらいいかわからず不安です。

夜も一人で眠れず、睡魔が極限になるギリギリの夜中〜朝方

まで起きて寝ます。

添い寝があるとすっと眠れます。

大人だけどひとりで家に居られない・・。21歳の娘のことで相談させて下さい。精神疾患があり通院していますが病名はまだこれと決められないと主治医の先生に言われてます。とにかく私は出掛けてひとりで家に居るということができません。

引用:Yahoo!知恵袋

家に一人でいるととても不安で、胸がざわざわして、息苦しくなって、パニックになるんですが・・・

引用:Yahoo!知恵袋

「一人でいられない」という悩みは、決して特別なものではありません。もし、上で挙げた口コミの人と同じ苦しさを感じているのであれば、原因を探り適切な対処法を見つけましょう。

なお対処法も交え、不安障害にどんな種類があるのかを詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

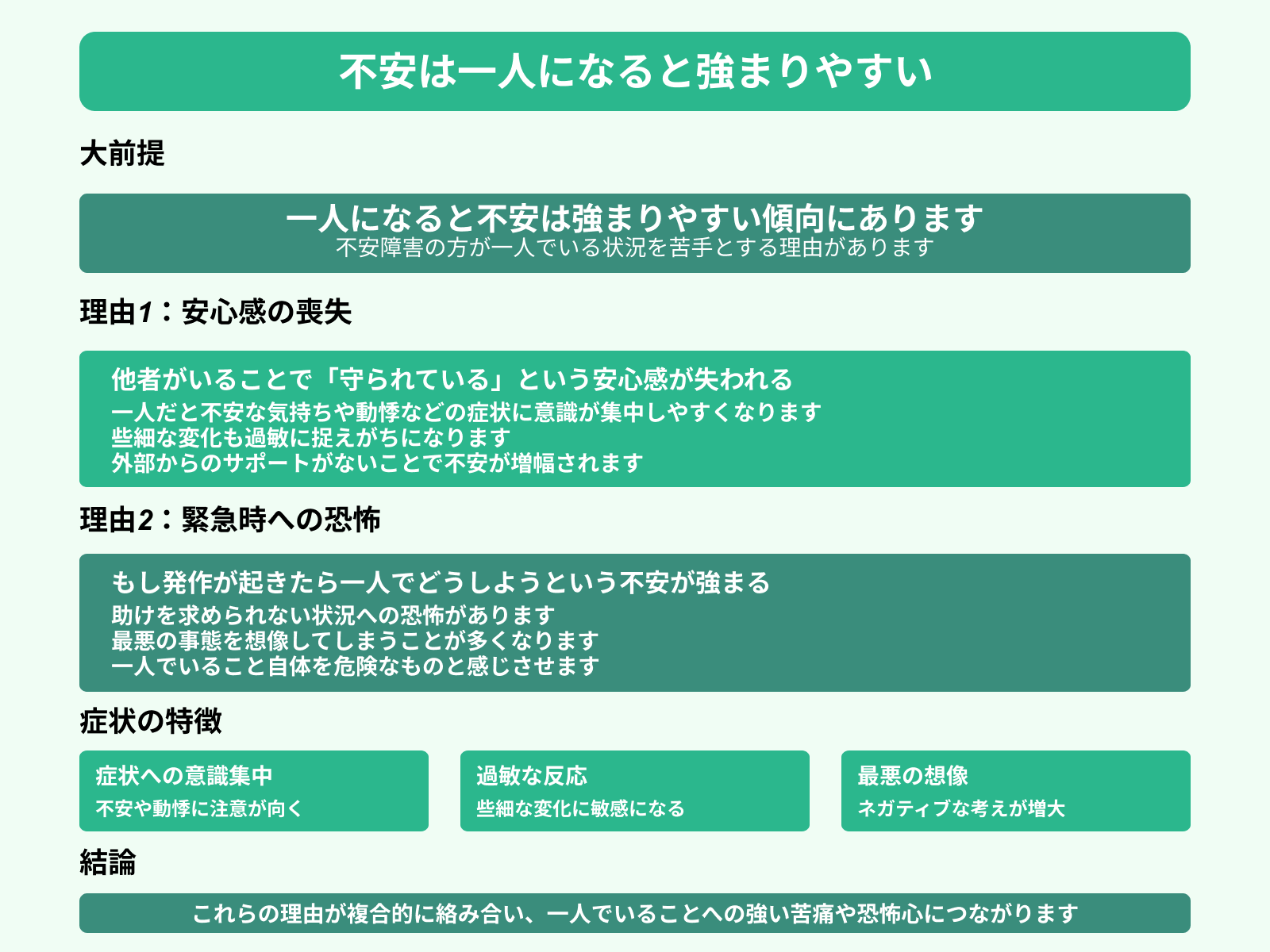

不安は一人になると強まりやすい

大前提として、一人になると不安は強まりやすい傾向にあります。

不安障害の方が一人でいる状況を苦手とするのには、おもに2つの理由が考えられます。

まず、他者がいることで「守られている」という安心感が失われる点です。一人だと不安な気持ちや動悸などの症状に意識が集中しやすくなり、些細な変化も過敏に捉えがちになります。

次に「もし発作が起きたら一人でどうしよう」といった不安が強まることです。助けを求められない状況への恐怖や最悪の事態を想像してしまうことが、一人でいること自体を危険なものと感じさせます。

これらの理由が複合的に絡み合い、一人でいることへの強い苦痛や恐怖心につながります。なお、不安障害になる原因を詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

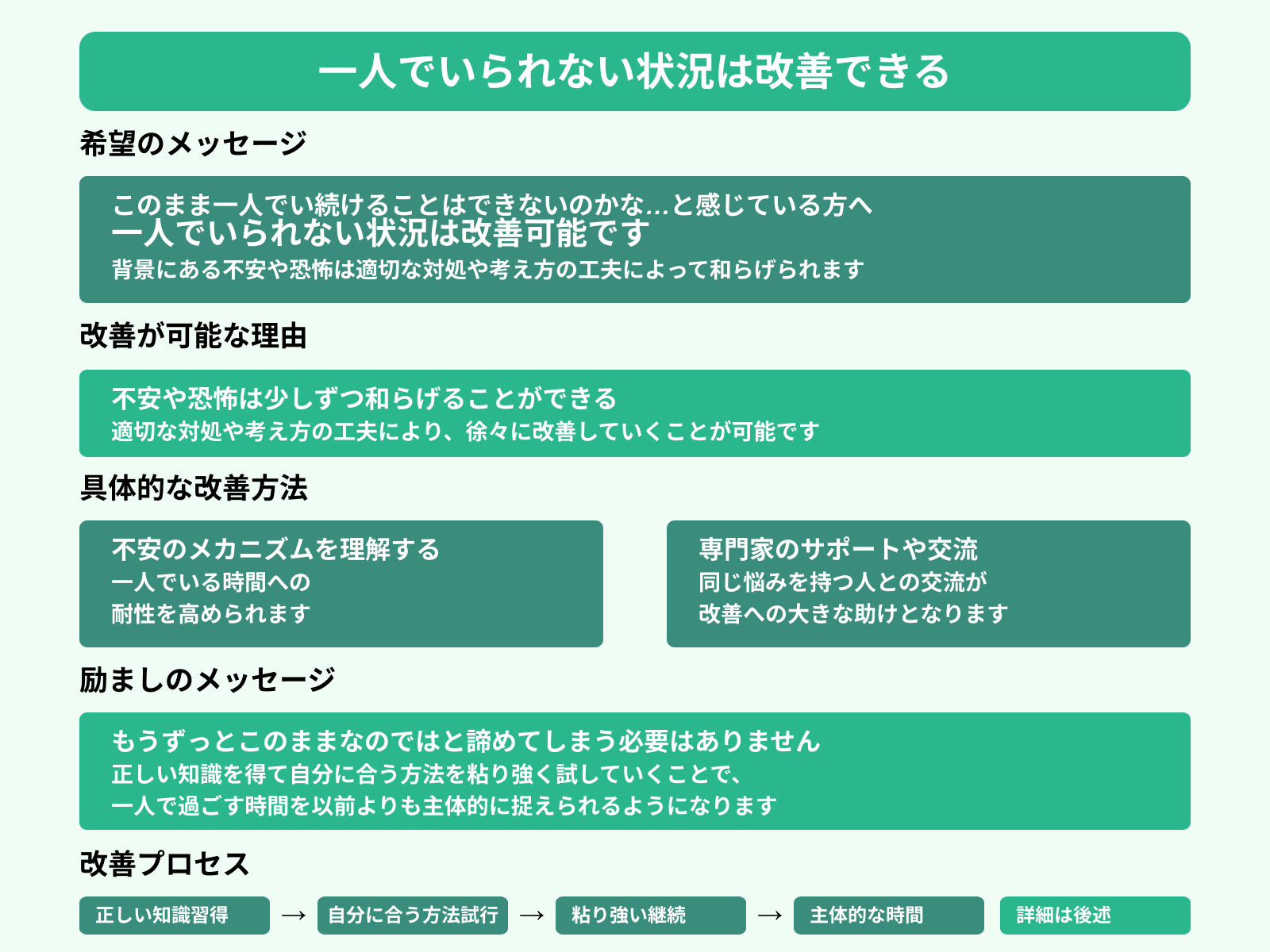

一人でいられない状況は改善できる

「このまま一人でい続けることはできないのかな…」と感じている方もいるかもしれませんが、一人でいられない状況は改善可能です。

なぜなら、背景にある不安や恐怖は適切な対処や考え方の工夫によって、少しずつ和らげられるからです。

たとえば、不安を感じるメカニズムを理解すると、一人でいる時間への耐性を高めていけます。また、専門家のサポートを受けたり同じ悩みを持つ人と交流したりすることも、改善への大きな助けとなります。

「もうずっとこのままなのでは」と諦めてしまう必要はありません。正しい知識を得て自分に合う方法を粘り強く試していくと、一人で過ごす時間を以前よりも主体的に捉えられるようになります。

具体的な改善方法については、後ほど詳しく解説しますのでぜひ参考にしてください。なお、不安障害の治療法を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

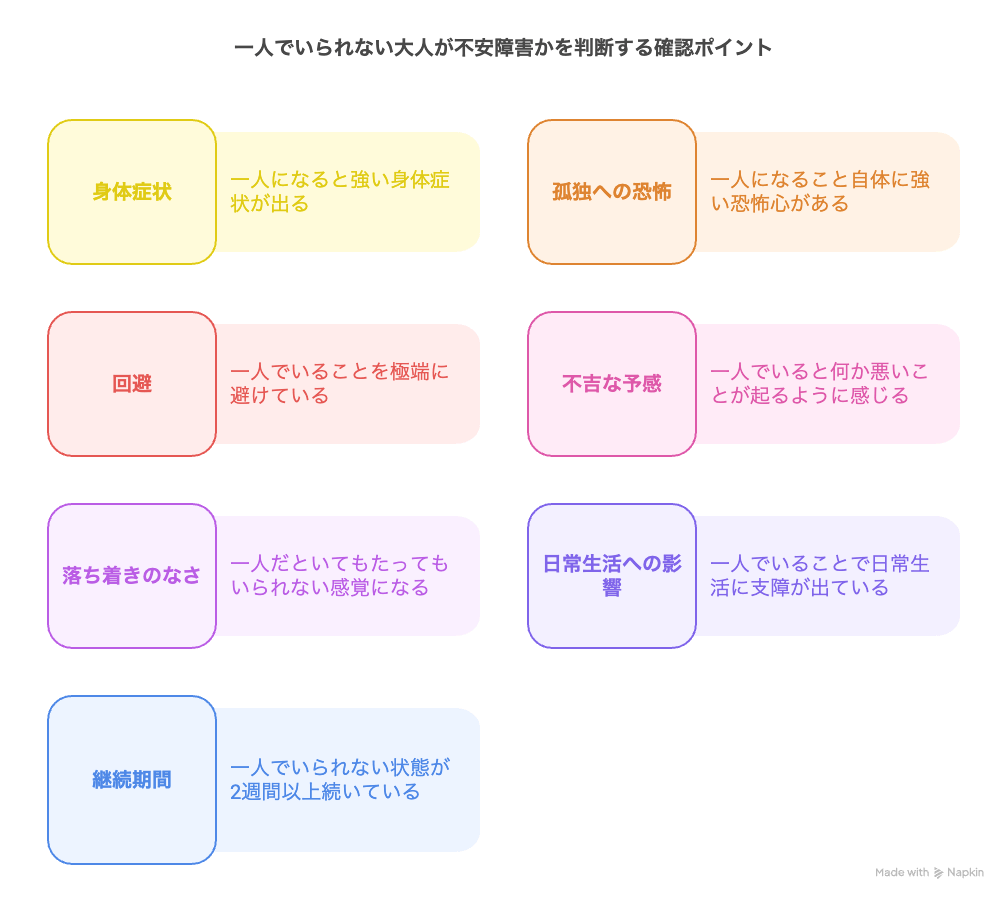

一人でいられない大人が不安障害かを判断する確認ポイント

一人でいられない大人が不安障害かを判断する際は、下記を参考にしてください。

※各質問は「はい」または「いいえ」で答えてください。

- 一人になると強い身体症状が出る

- 動悸・息苦しさ・めまい・吐き気・過呼吸・ふるえなど

- 誰かと一緒にいるとそれらが落ち着く

- 「一人になること」自体に強い恐怖心がある

- 「一人になると不安が襲ってくるのでは?」といった恐怖がある

- 理由もないのに「一人だと危険」「怖い」と感じてしまう

- 一人でいることを極端に避けている

- 予定を詰め、誰かと一緒にいようとする

- 一人での外出・食事・就寝を強く避ける傾向がある

- 一人でいると「何か悪いことが起きそう」と感じる

- 家に一人でいるだけなのに「死んでしまうかも」「発作が起きそう」と感じる

- 過去に強いストレス経験(トラウマ)がある

- 一人でいると「いてもたってもいられない」感覚になる

- 落ち着かない・集中できない・不安で部屋をうろうろしてしまう

- TV・音楽・スマホなどを常に“つけっぱなし”にしていないと落ち着かない

- 「一人でいること」が原因で日常生活に支障が出ている

- 仕事ができない、外出できない、寝られない、恋人や家族に依存してトラブルが多い

- 「本当は自立したいのにできない」自分に苦しんでいる

- 本人の希望と現実が乖離しているなら、心のケアが必要なサイン

- 一人でいられない状態が2週間以上続いている

- 一過性ではなく、慢性的な問題となっている

- 落ち込む日もあるが、基本的に「一人が耐えられない」状態が続く

なお、複数回「はい」と答えた場合や一人になることを避ける行動が日常生活に支障をきたすほど顕著であれば、不安障害である可能性が高いです。

早いうちに一度、精神科または心療内科で相談してみるのが賢明です。

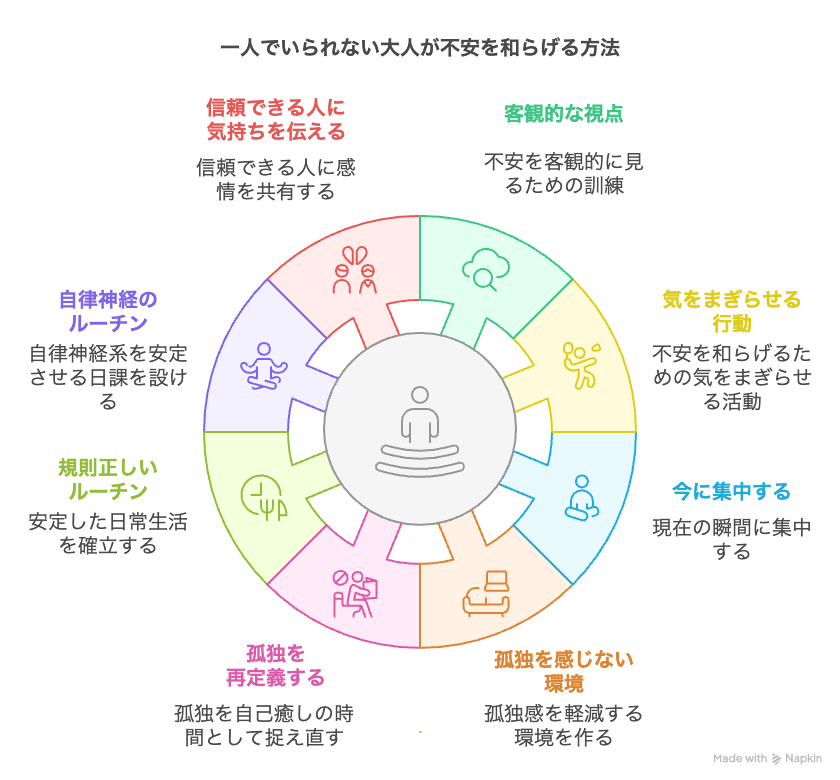

一人でいられない大人が不安を和らげる8つの方法

なかには、先のチェックリストですぐに病院へ行くほどではないと感じた方や、まずは自分でできることから試したいと考えている方もいますよね。

そこでここからは一人でいられない大人が不安を和らげる方法を、8つにまとめて紹介します。

- 不安を客観視できるよう訓練する

- 気をまぎらせる「行動」を用意しておく

- 今この瞬間に集中する

- 「孤独を感じない環境」を作る

- 「一人=自分を癒す時間」と捉え直す

- 規則正しい生活リズムを整える

- 自律神経が整う日課を設ける

- 信頼できる人に気持ちを伝える

日々の生活の中で意識的に取り組み、焦らず自分に合うものから取り入れてみてください。

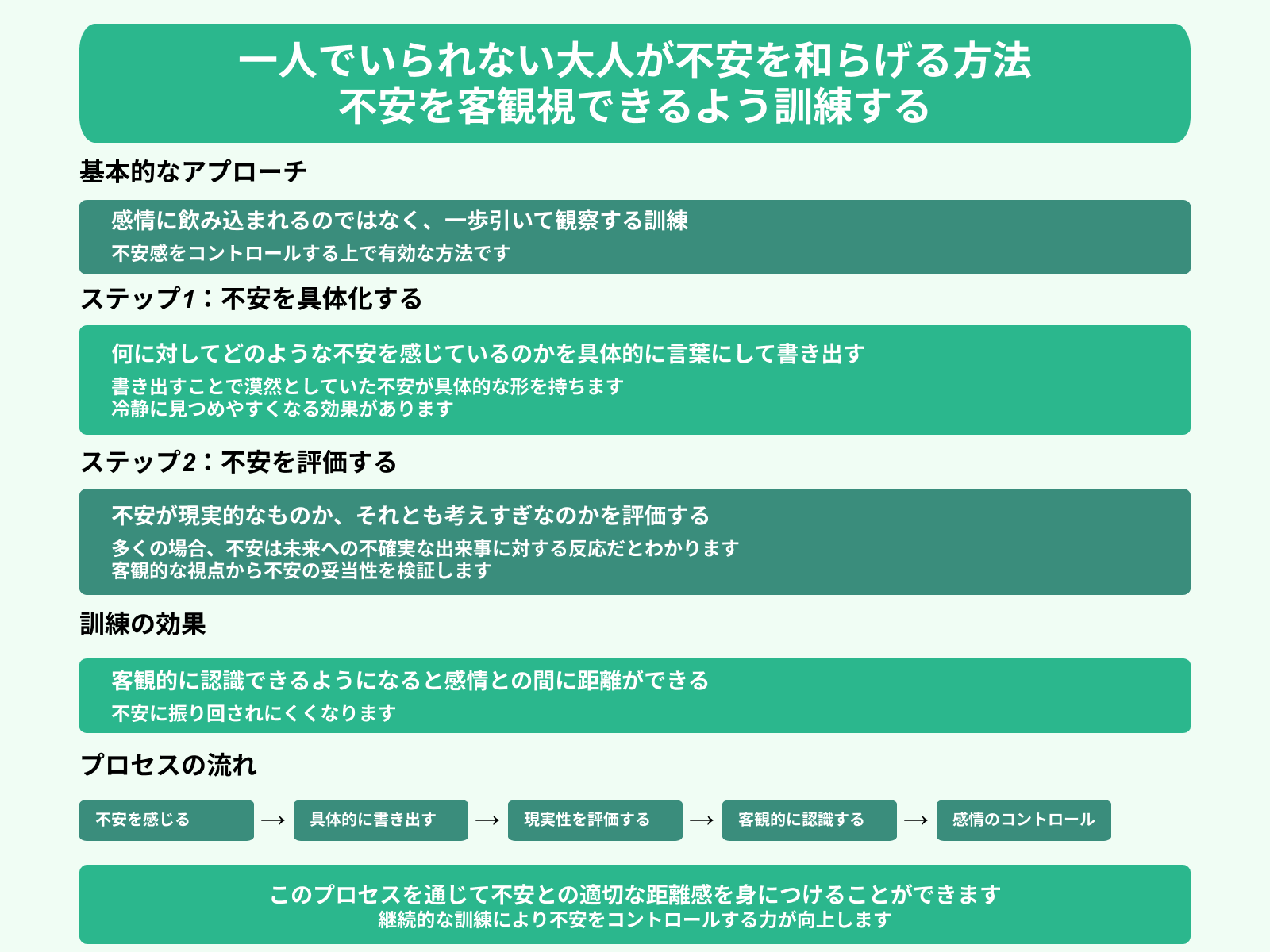

不安を客観視できるよう訓練する

不安を客観視できるよう、訓練しましょう。

不安を感じたときにその感情に飲み込まれるのではなく、一歩引いて観察する訓練は不安感をコントロールする上で有効です。

まず、自分が「何に対してどのような不安を感じているのか」を具体的に言葉にして書き出してみます。書き出すと漠然としていた不安が具体的な形を持ち、冷静に見つめやすくなるのです。

次に、不安が現実的なものか、それとも考えすぎなのかを評価します。多くの場合、不安は未来への不確実な出来事に対する反応であるとわかるでしょう。

このプロセスを通じて客観的に認識できるようになると、感情との間に距離ができ不安に振り回されにくくなります。

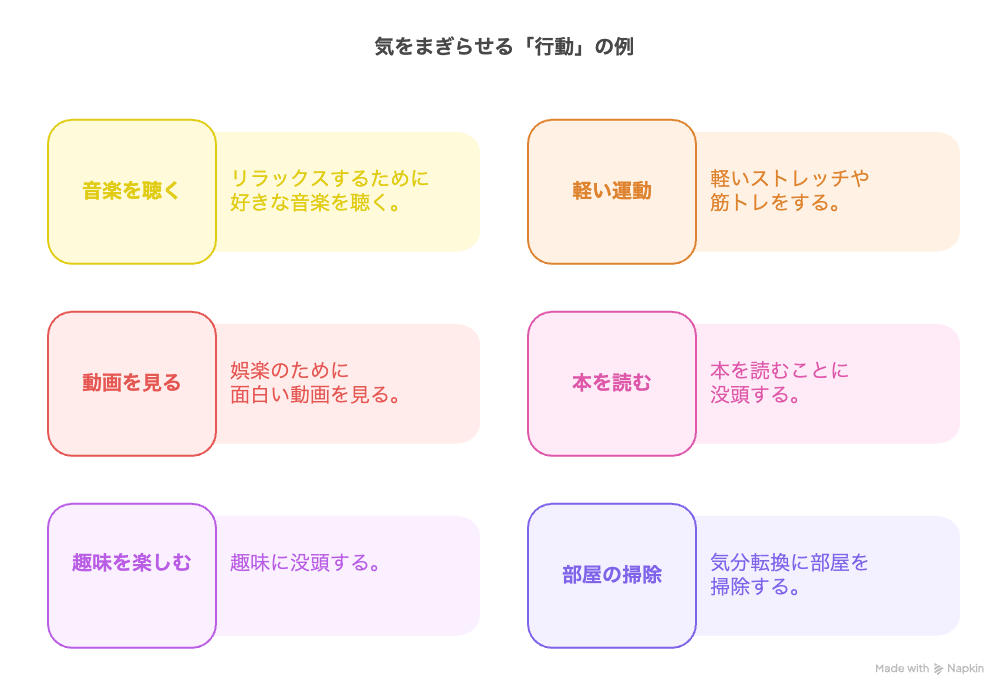

気をまぎらせる「行動」を用意しておく

気をまぎらせる「行動」を用意しておくのも、不安を和らげる有効的な方法の1つです。

不安な気持ちに集中すると思考のループにはまり、ますます不安が増えてしまいます。たとえば、意識を別の対象に向けるために、次の行動を準備しておきましょう。

- 好きな音楽を聴く

- 軽いストレッチや筋トレをする

- 面白い動画を見る

- 読書をする

- 趣味に没頭する

- 部屋の掃除をする

ポイントは、頭より体を動かす、または五感を使うような気分転換になる行動を選ぶことです。

不安を感じ始めたら「今はこの行動をしよう」と事前に決めておいたリストから一つ選んで実行します。行動リストは、スマホのメモ帳や手帳などすぐに確認できる場所に記録しておくとよいでしょう。

いざというときに、すぐに取り組める具体的な選択肢があるというだけで、心の余裕につながります。

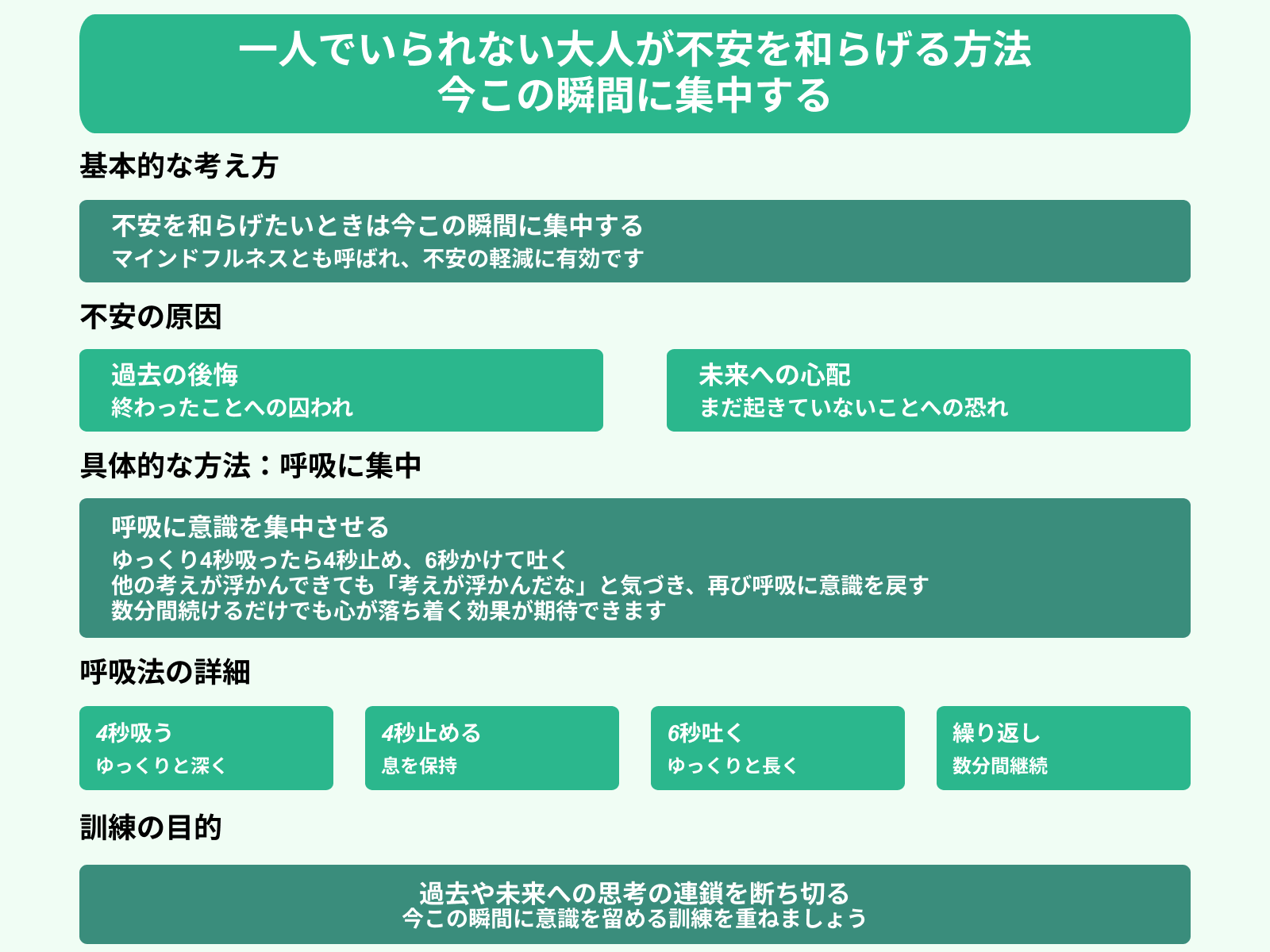

今この瞬間に集中する

不安を和らげたいときは、今この瞬間に集中してみてください。

不安感の多くは、過去の後悔や未来への心配から生じます。今この瞬間に意識を向けることは「マインドフルネス」とも呼ばれ、不安の軽減に有効です。

具体的な方法としては、まず自分の呼吸に意識を集中させます。ゆっくり4秒吸ったら4秒止め、6秒かけて吐きましょう。他の考えが浮かんできても「考えが浮かんだな」と気づき、再び呼吸に意識を戻します。数分間続けるだけでも、心が落ち着く効果が期待できます。

過去や未来への思考の連鎖を断ち切り、今この瞬間に意識を留める訓練を重ねましょう。

「孤独を感じない環境」を作る

不安から一人でいられないときは「孤独を感じない環境」を作りましょう。

物理的に一人であっても、心理的な孤独感を和らげる環境を作ると不安を軽減できます。静かな環境が不安になるのであれば、適度な音や気配がある状況を意図的に作り出すことが有効です。

たとえば、ラジオ番組やポッドキャストを流しておくのは良い方法です。人の声が聞こえると誰かがそばにいるような感覚を得られ、孤独感を和らげられます。ニュースや情報番組よりも、パーソナリティの語りや対談形式の番組など、穏やかな雰囲気のものがおすすめです。

大切なのはコンテンツに没頭しすぎず、あくまで背景音として人の気配を感じられる環境を演出することです。自分にとって心地よく安心できる音や声を見つけ、一人時間のお供として活用してみてください。

とはいえ、周りに不安障害について相談できる人がいないと悩んでいる方もいますよね。そんな方は不安障害に悩む7万人以上の方が参加する、不安パニック専門のオンラインサポートコミュニティ「nicot+(にこっとプラス)」をご活用ください。

「にこっとプラス」では、次のようにオンライン上で参加者同士が症状への悩みや対処法といった情報を気軽に交換できます。

「気持ちがわかってもらえるか不安…」といった方でも、同じ不安障害に悩む参加者同士であれば、気負いすることなく悩みや不安を打ち明けられますよ。

「どんなところなんだろう?」と気になる方は、下のボタンから詳細をご確認ください。

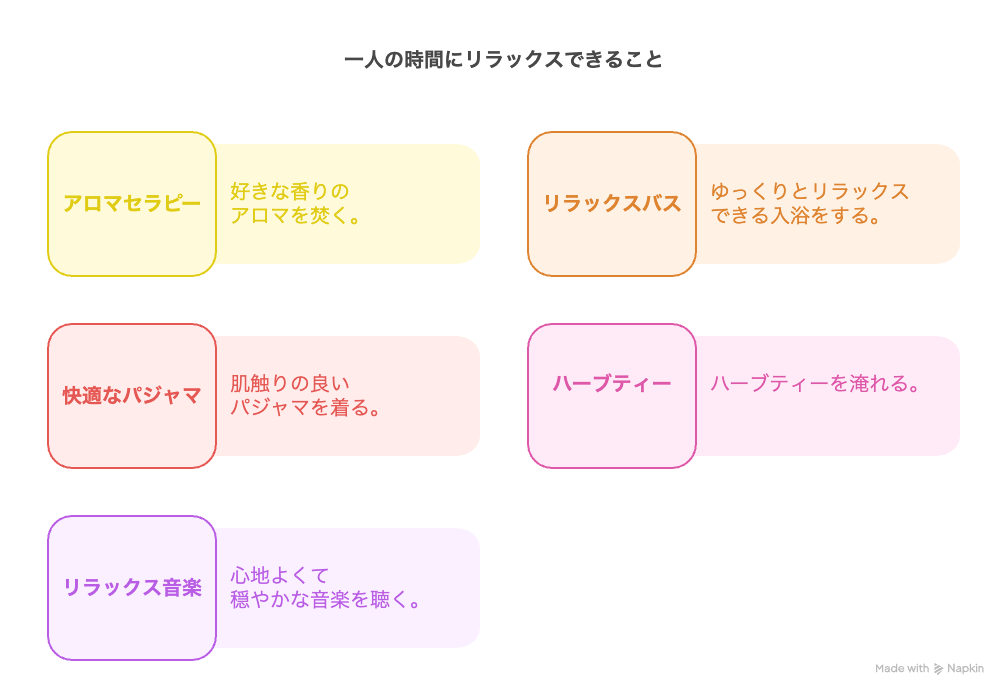

「一人=自分を癒す時間」と捉え直す

不安を和らげるためには「一人=自分を癒す時間」と捉え直しましょう。

「一人=怖い、寂しい」という思考パターンを「一人=自分を大切にする時間、リラックスできる時間」へと意識的に変えていくのです。

具体的には、一人でいる時間を活用し自分が心から楽しめることやリラックスできる活動を取り入れてみます。たとえば、次のような時間に充てましょう。

- 好きな香りのアロマを焚く

- ゆっくりと入浴する

- 肌触りの良いパジャマを着る

- ハーブティーを淹れる

- 心地よい音楽を聴く

ポイントは「一人でも安心できる時間」として位置づけることです。一人の時間を増やせると成功体験を積めるため、不安への恐怖が薄れていきます。

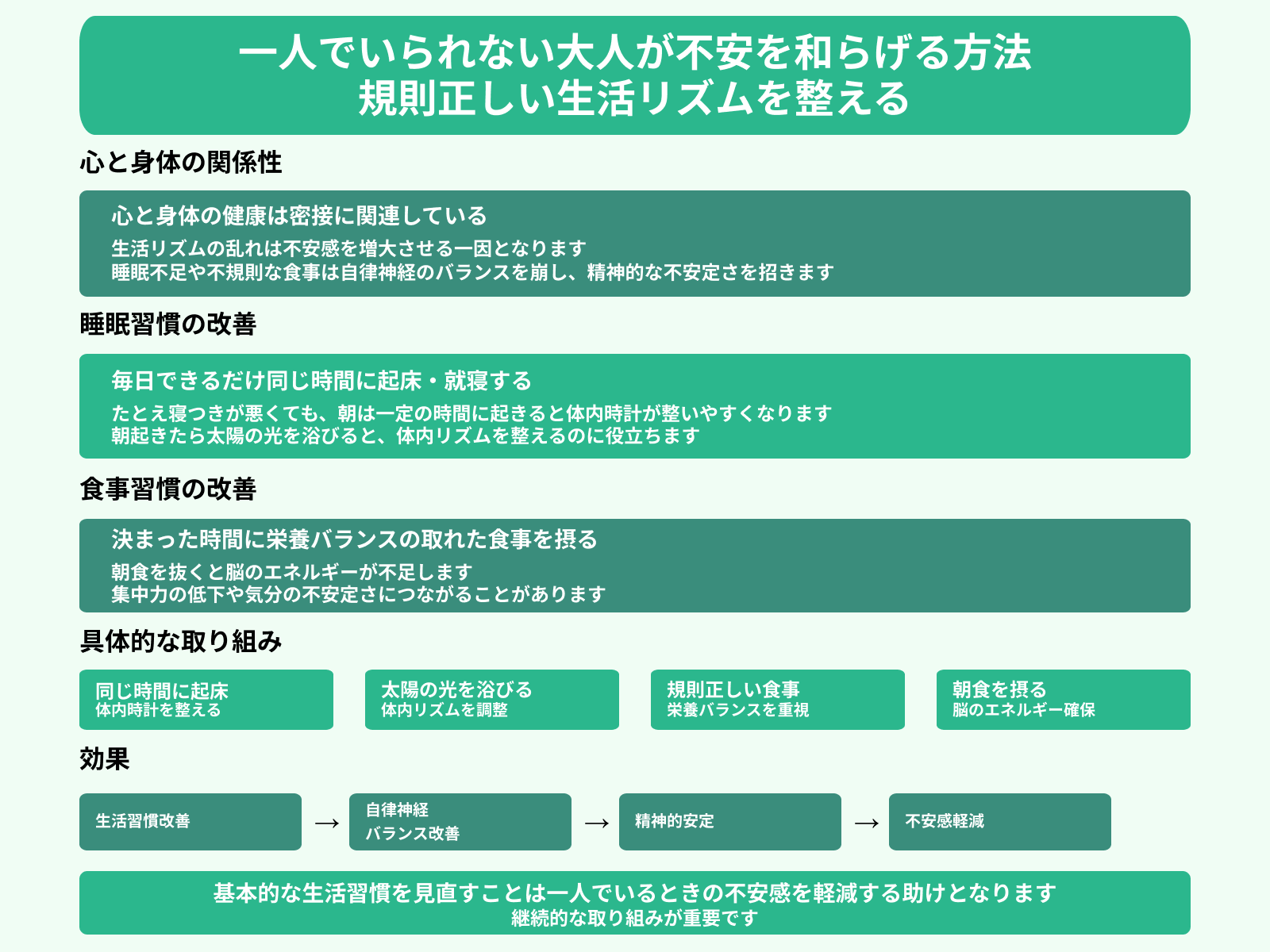

規則正しい生活リズムを整える

一人でいることに不安を感じたら、規則正しい生活リズムを整えましょう。

心と身体の健康は密接に関連しており、生活リズムの乱れは不安感を増大させる一因となります。とくに睡眠不足や不規則な食事は自律神経のバランスを崩し、精神的な不安定さを招くのです。

毎日できるだけ同じ時間に起床・就寝することを心がけましょう。たとえ寝つきが悪くても、朝は一定の時間に起きると体内時計が整いやすくなります。また、朝起きたら太陽の光を浴びると、体内リズムを整えるのに役立ちます。

食事もできるだけ決まった時間に、栄養バランスの取れたものを摂りましょう。朝食を抜くと脳のエネルギーが不足し、集中力の低下や気分の不安定さにつながることがあります。

基本的な生活習慣を見直すことは、一人でいるときの不安感を軽減する助けとなるのです。

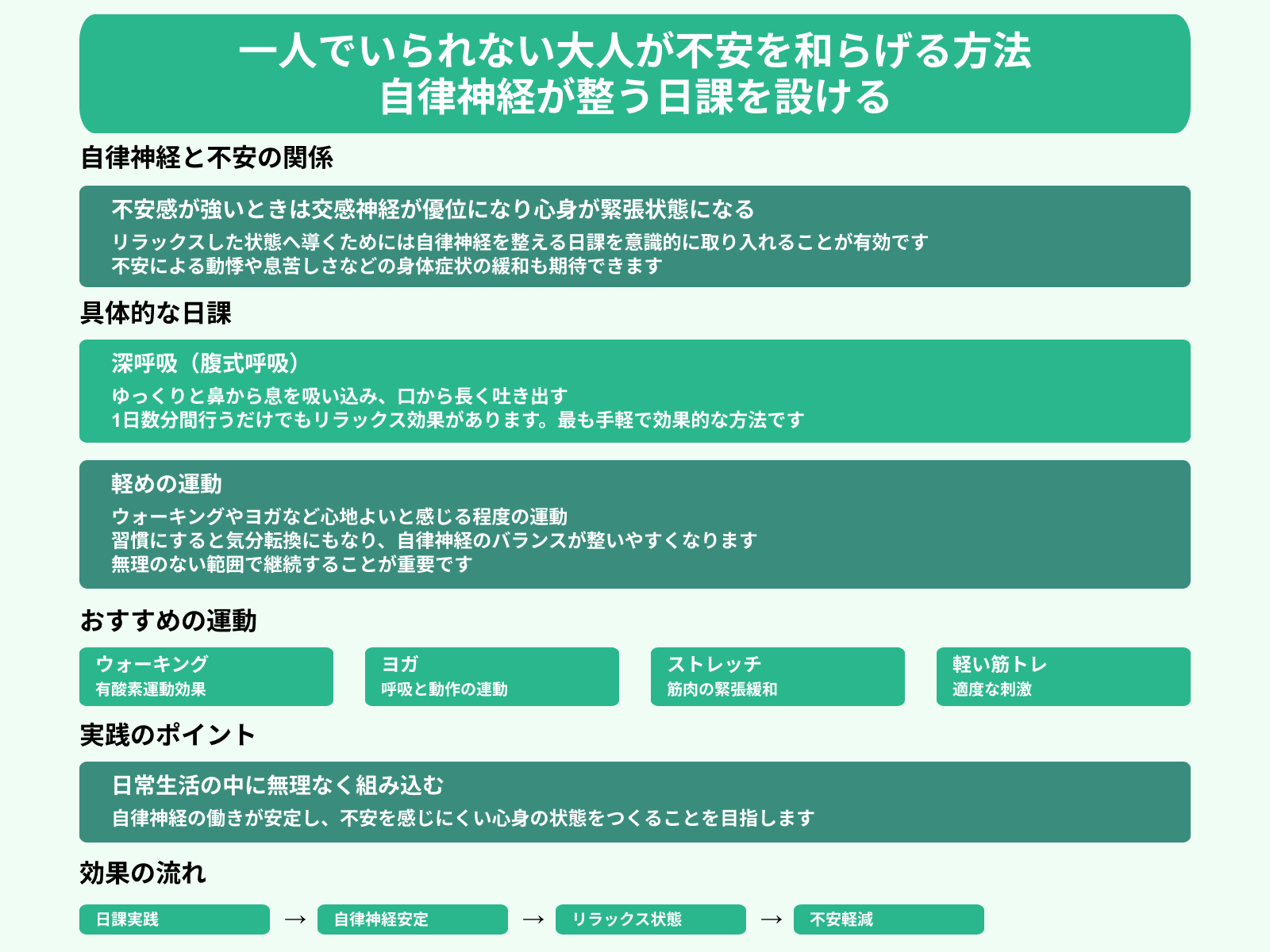

自律神経が整う日課を設ける

不安を和らげたいときは、自律神経が整う日課を設けましょう。

不安感が強いときは交感神経が優位になり、心身が緊張状態にあります。リラックスした状態へ導くためには、自律神経を整える日課を意識的に取り入れることが有効です。リラックス状態になると、不安による動悸や息苦しさなどの身体症状の緩和も期待できます。

具体的な日課としては、まず深呼吸が挙げられます。ゆっくりと鼻から息を吸い込み、口から長く吐き出す腹式呼吸を、1日数分間行うだけでもリラックス効果があるのです。

また、軽めの運動も有効です。ウォーキングやヨガなど心地よいと感じる程度の運動を習慣にすると気分転換にもなり、自律神経のバランスが整いやすくなります。

日常生活の中に無理なく組み込むことで自律神経の働きが安定し、不安を感じにくい心身の状態をつくることを目指します。

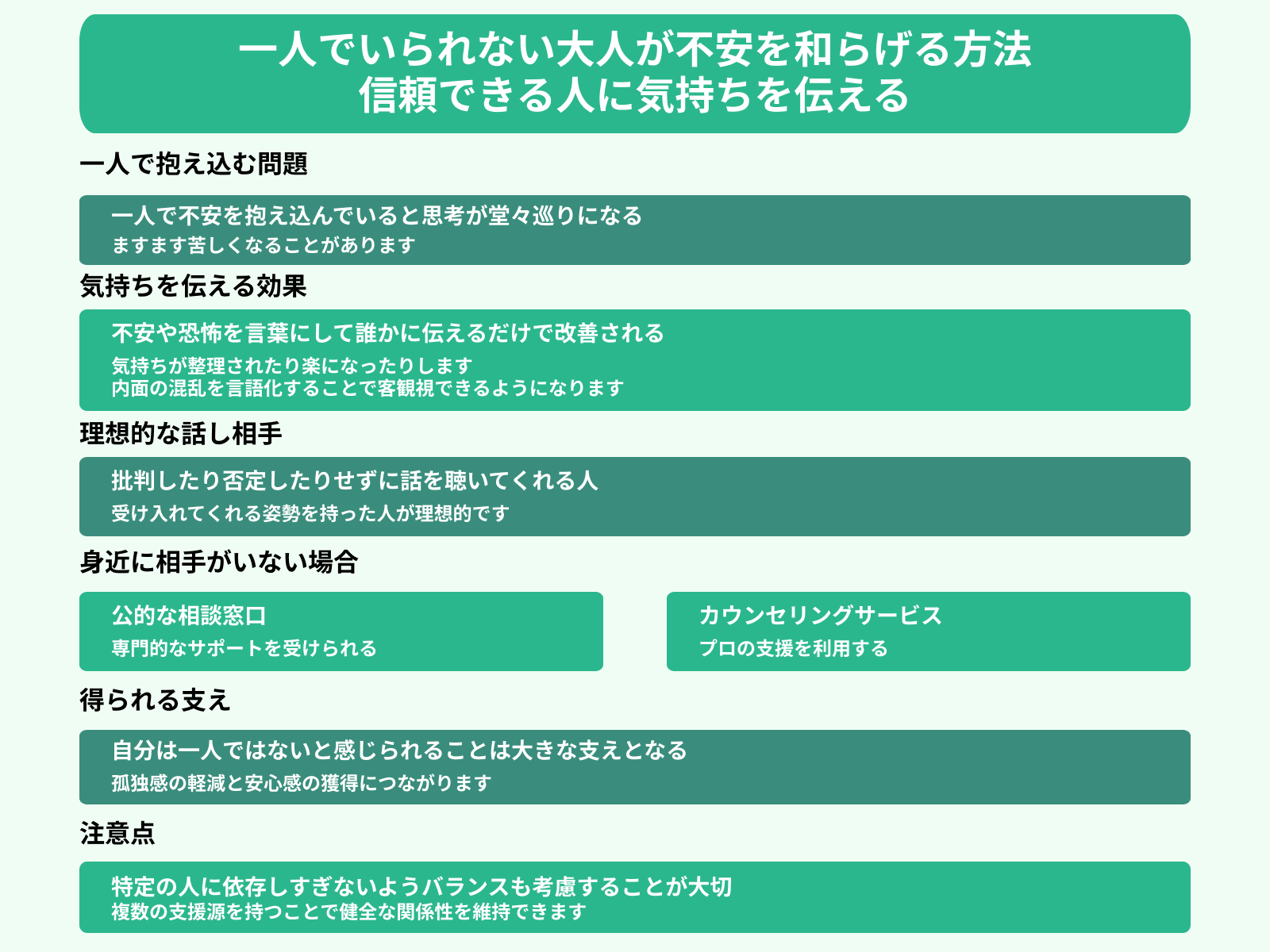

信頼できる人に気持ちを伝える

不安から一人でいられないときは、信頼できる人に気持ちを伝えましょう。

一人で不安を抱え込んでいると思考が堂々巡りになり、ますます苦しくなることがあります。自分の内面にある不安や恐怖を言葉にして誰かに伝えるだけで、気持ちが整理されたり楽になったりするのです。

話す相手は、批判したり否定したりせずに話を聴いてくれる人が理想的です。もし身近に相手がいないときは、公的な相談窓口やカウンセリングサービスなどを利用しましょう。

誰かに話を聞いてもらい「自分は一人ではない」と感じられることは、大きな支えとなります。ただし、特定の人に依存しすぎないようバランスも考慮することが大切です。

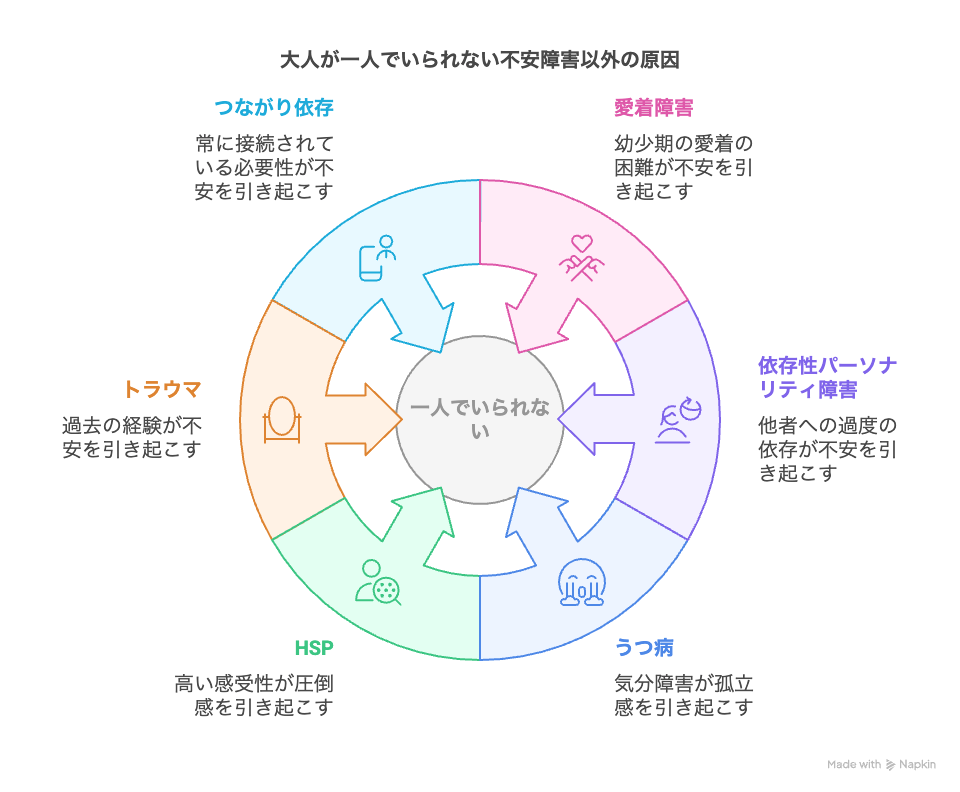

大人が一人でいられない不安障害以外の原因

ここからは大人が一人でいられない不安障害以外の原因を、6つにまとめて紹介します。

愛着障害(アタッチメント障害)

.png)

愛着障害は、主に幼少期の養育者との関係性の中で、安定した愛着を形成できなかったときに生じる心の状態です。

特徴としては、人との適切な距離感がつかみにくかったり、見捨てられることへの強い不安を感じたりします。そのため、常に誰かにそばにいてほしい、一人になると見捨てられたように感じて極端に不安になる、といった形で一人でいられない状況につながることがあります。

不安障害が特定の状況や対象への恐怖が中心であるのに対し、愛着障害は対人関係における根源的な不安や不安定さが背景にある点が異なるのです。

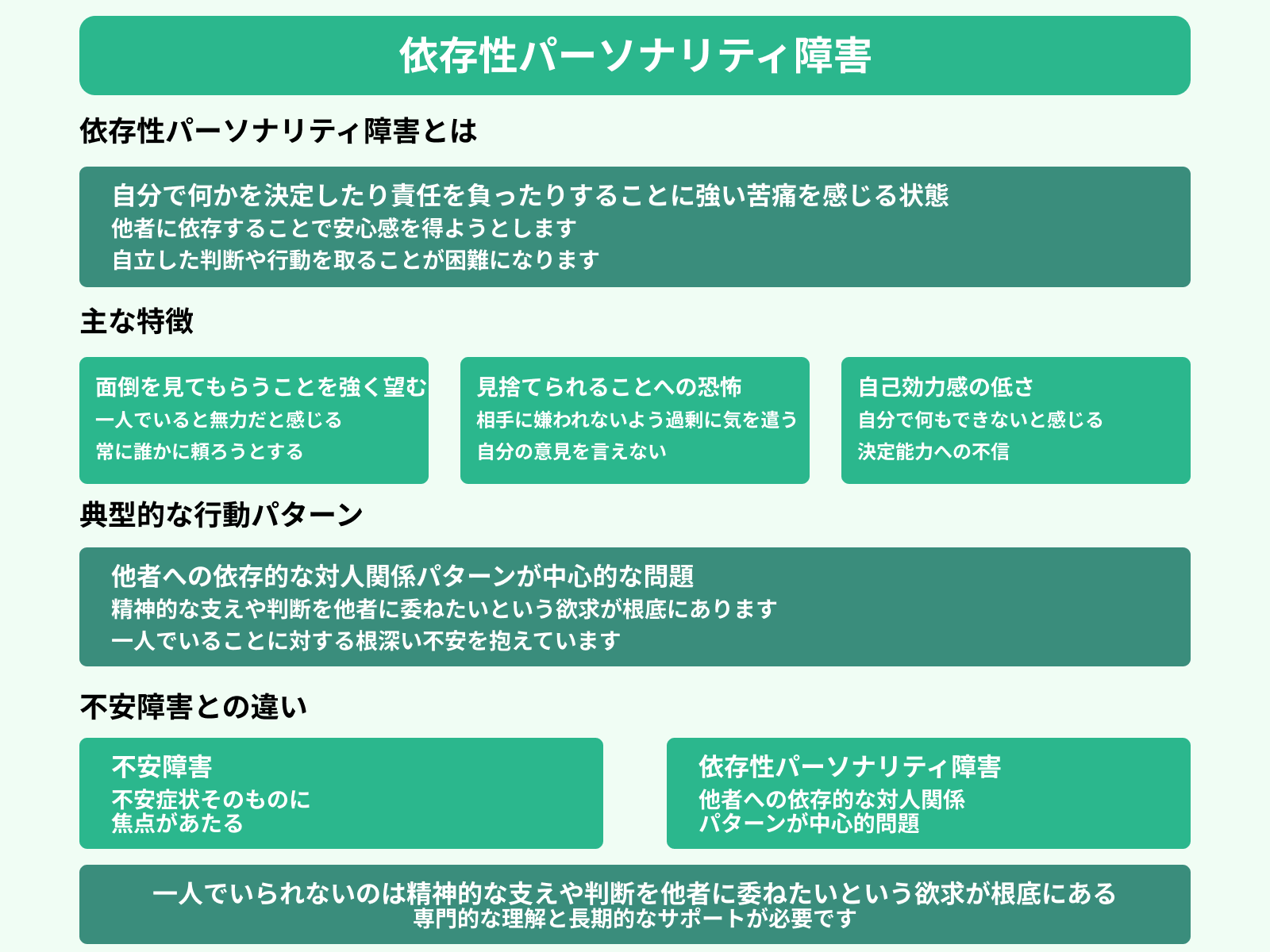

依存性パーソナリティ障害

依存性パーソナリティ障害は、自分で何かを決定したり責任を負ったりすることに強い苦痛を感じ、他者に依存する状態です。

自分の面倒を見てもらうことを強く望み、一人でいると何もできず無力だと感じてしまうため、常に誰かに頼ろうとします。見捨てられることへの恐怖も強く、相手に嫌われないように過剰に気を遣ったり、自分の意見を言えなかったりすることも特徴です。

不安障害は不安症状そのものに焦点があたります。一方で依存性パーソナリティ障害は、他者への依存的な対人関係パターンが中心的な問題となるのです。「一人でいられない」のは、精神的な支えや判断を他者に委ねたいという欲求が根底にあると考えられます。

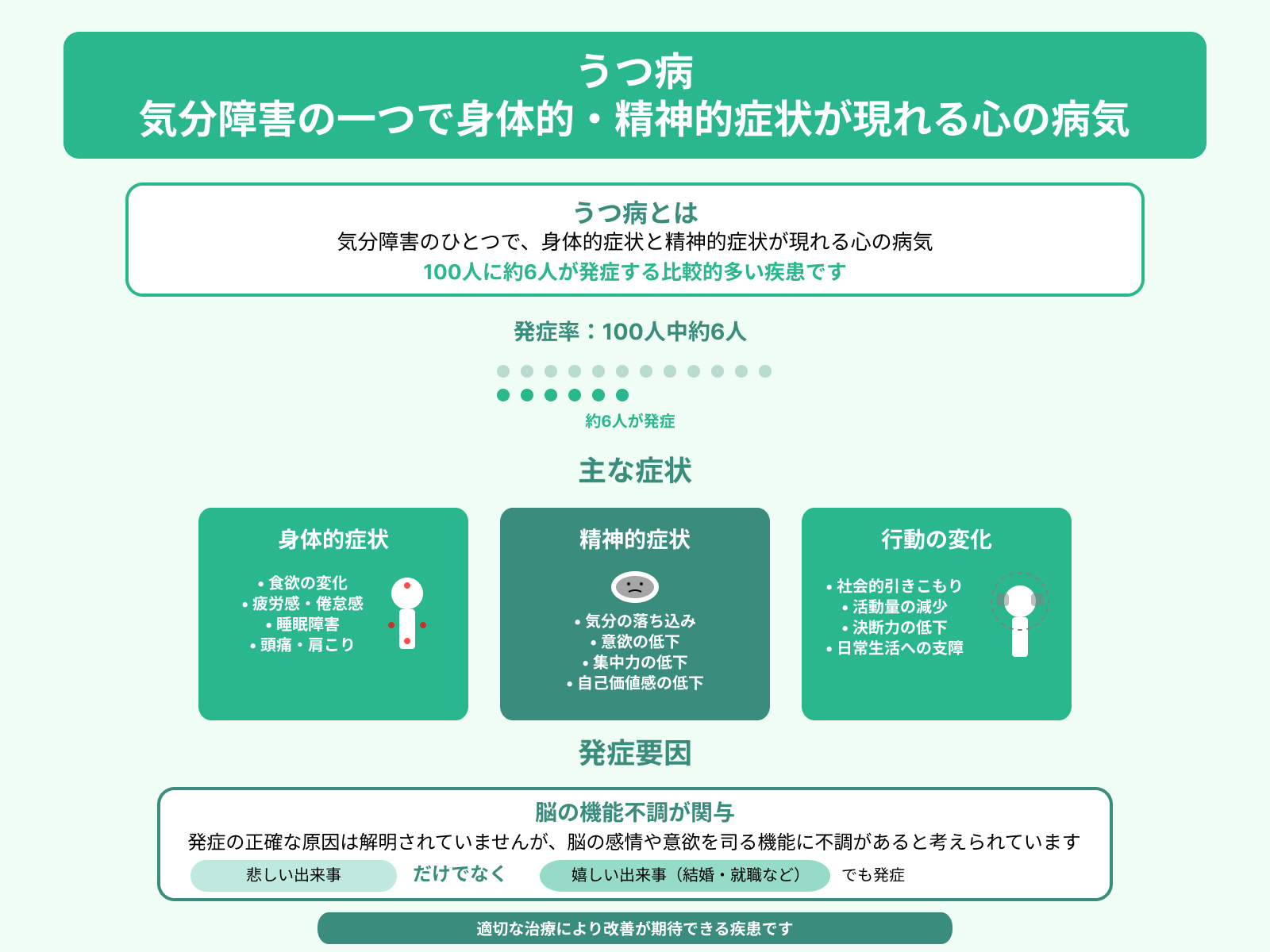

うつ病

うつ病も、一人でいることへの耐え難さにつながります。

うつ病の症状には強い孤独感や虚無感、意欲の低下があります。一人でいると、ネガティブな思考が次々と浮かんできて抑うつ気分が強まり、何もする気が起きずつらい気持ちになるのです。この苦痛から逃れるために、誰かと一緒にいることを求めるケースがあります。

また、気分の落ち込みが激しいと、自分一人では何も対処できないような無力感に襲われ、誰かに助けを求めたいという気持ちから一人でいることを避ける傾向もあります。

不安障害は「これから起こるかもしれない悪いこと」への不安が中心ですが、うつ病は気分の落ち込みや興味・喜びの喪失が主症状であり、それに伴い孤独感や不安が生じる点が異なるのです。

HSP(Highly Sensitive Person)

.png)

HSP(Highly Sensitive Person)は生まれつき感受性が強く、外部からの刺激に敏感な気質を持つ人のことを指します。

病気ではありませんが、一人でいる時間に多くのことを考えすぎてしまい、不安になったり疲れ果ててしまったりすることがあります。感覚が鋭敏なため、些細な物音や光にも過剰に反応してしまい、一人でいると落ち着かないと感じるのです。

また、他者の感情にも影響を受けやすいため、誰かと一緒にいることで安心感を得ようとする反面、人疲れしやすいという側面も持ち合わせています。

不安障害のような特定の恐怖症とは異なりますが、刺激に対する敏感さや深く考え込む性質が一人でいることへの苦手意識につながるケースがあります。

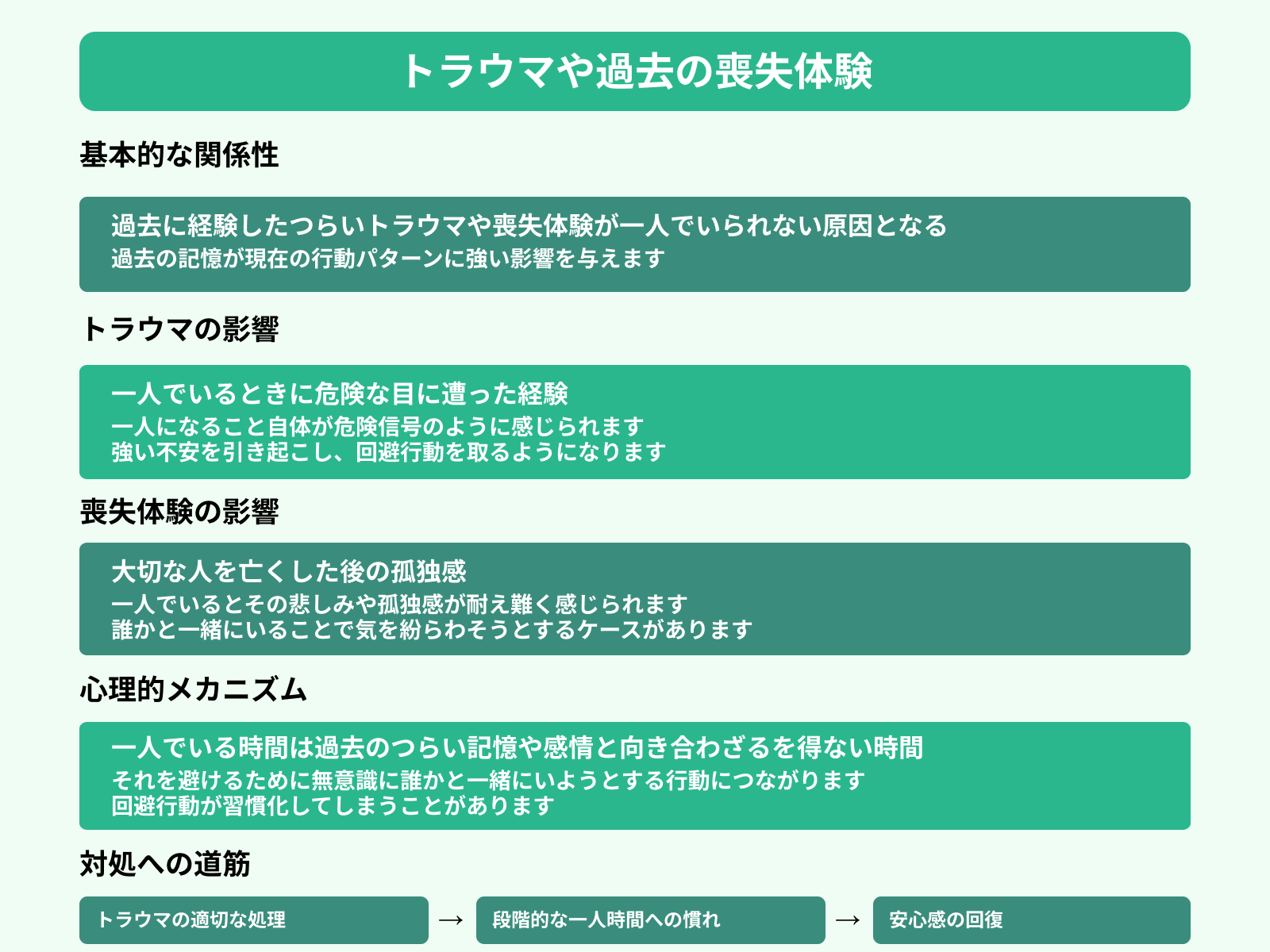

トラウマや過去の喪失体験

過去に経験したつらいトラウマや、大切な人やものを失った喪失体験も一人でいられない原因となることがあります。

たとえば、一人でいるときに危険な目に遭った経験があると、一人になること自体が危険信号のように感じられ、強い不安を引き起こします。

また、大切な人を亡くした後に、一人でいるとその悲しみや孤独感が耐え難く感じられ、誰かと一緒にいることで気を紛らわそうとするケースもあるのです。

これらの場合、一人でいる時間は過去のつらい記憶や感情と向き合わざるを得ない時間となり、それを避けるために無意識に誰かと一緒にいようとする行動につながります。

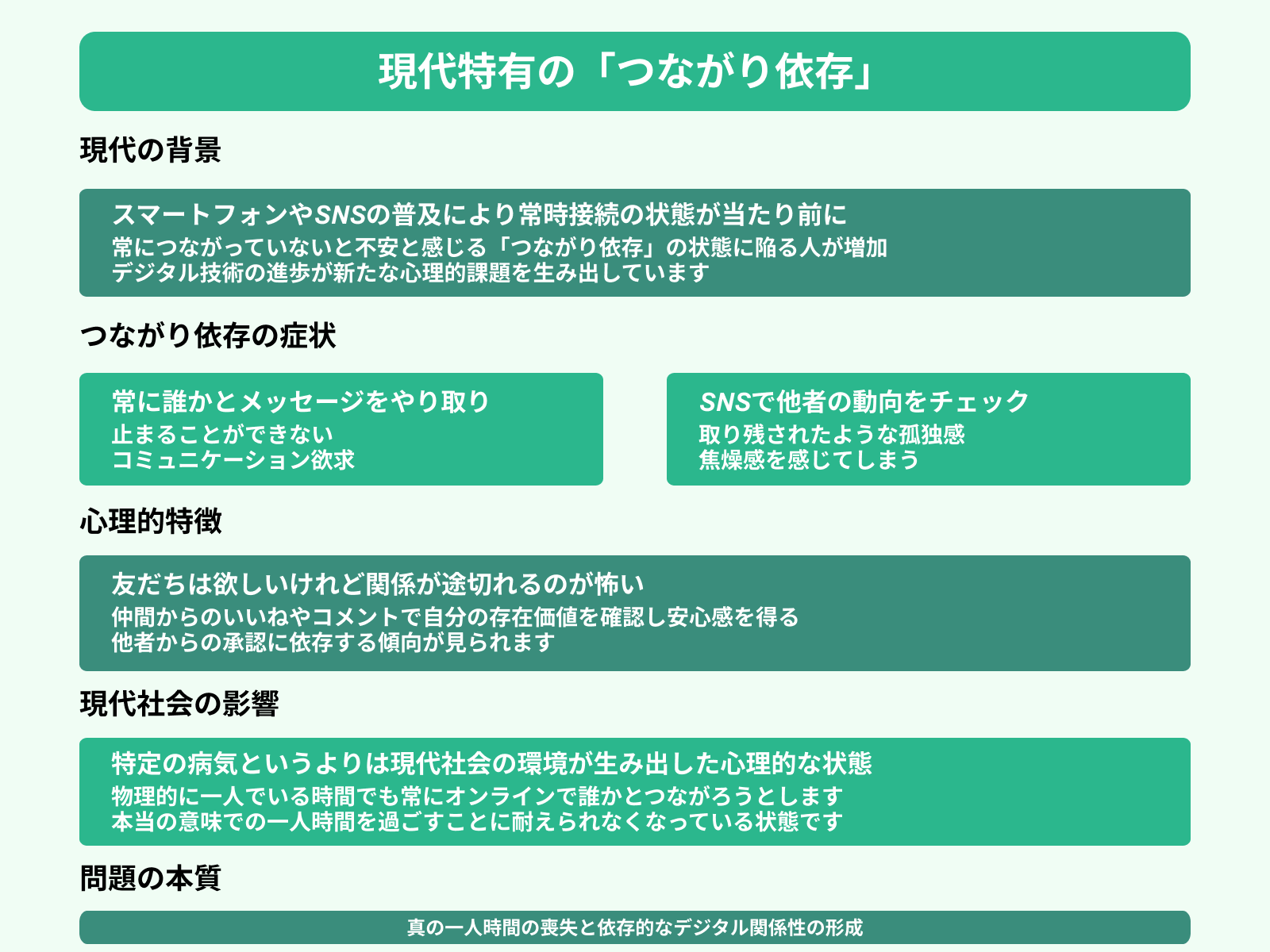

現代特有の「つながり依存」

近年、スマートフォンやSNSの普及により、常時接続の状態が当たり前になりました。「常につながっていないと不安」と感じる、いわゆる「つながり依存」の状態に陥る人もいます。

常に誰かとメッセージをやり取りしたり、SNSで他者の動向をチェックしたりしていないと、取り残されたような孤独感や焦燥感を感じてしまうのです。友だちは欲しいけれど関係が途切れるのが怖い、仲間からのいいねやコメントで自分の存在価値を確認し安心感を得る、といった傾向が見られます。

特定の病気というよりは、現代社会の環境が生み出した心理的な状態といえます。物理的に一人でいる時間でも常にオンラインで誰かとつながろうとし、本当の意味での「一人時間」を過ごすことに耐えられなくなっている状態です。

まとめ

大人の「一人でいられない」という悩みは不安障害の可能性もありますが、愛着障害やうつ病などさまざまな要因が考えられます。

もし一人でいることに強い苦痛を感じ日常生活に支障が出ているときは、確認ポイントを参考にしつつ、必要であれば精神科や心療内科などの専門機関に相談することも有効な選択肢です。

また、すぐに専門機関に頼るのに抵抗がある人や自分でできることを試したい人は、今回紹介した8つの対処法を実践してみるのもよいでしょう。

大切なのは、一人で抱え込まず自分の状態を理解し、適切な対処法を見つけることです。焦らず少しずつでも改善に向けて歩みを進めていくことが、穏やかな時間を取り戻すためのポイントです。

こちらの記事もおすすめ