この記事では判断するポイントや伝え方も交え、不安障害は会社に伝えるべきかを解説します。

- 不安障害で業務に支障をきたしている場合は会社に伝えるべき

- 生活に支障が出ていない場合は必ずしも会社に伝える必要はない

- 会社に伝える際は心配をかけず具体的な希望を伝えよう

なお、周囲にパニック障害の悩みを相談できず、おひとりで悩まれている方は不安・パニック障害に悩む7万人以上の方が参考にした、不安パニック専門のオンラインサポートコミュニティ「nicot+(にこっとプラス)」をご活用ください。

「にこっとプラス」では、次のようにオンライン上で参加者同士が症状への悩みや対処法といった情報を気軽に交換できます。

「気持ちがわかってもらえるか不安…」といった方でも、同じパニック症状に悩む参加者同士であれば、気負いすることなく悩みや不安を打ち明けられますよ。

「どんなところなんだろう?」と気になる方は、下のボタンから詳細をご確認ください。

本記事を音声で聴く

会社に不安障害を伝える義務はある?

結論、会社に不安障害があることを伝える義務はありません。ただし、企業によっては精神疾患といった病の発症報告を推奨するところもあります。

ここからは上記の旨をより詳しく解説します。

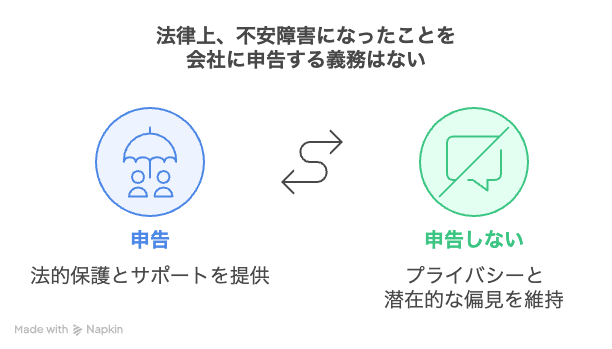

法律上での申告義務はない

法律上、不安障害になったことを会社に申告する義務はありません。労働契約法や労働安全衛生法などで「体調不良の申告義務」は規定されていないためです。

健康に関する情報は、個人のプライバシーに深くかかわる問題です。

そのため、病名を伏せて「体調に不安がある」「精神的に不調を抱えている」などの表現で相談しても構いません。

不安障害を申告する義務はないため、どこまで伝えるかは、あなた自身の判断に委ねられるのです。

就業規則として報告を推奨する企業もある

義務ではないものの、なかには、就業規則へ心身の不調の報告を推奨している企業もあります。企業は業務のほかにも、社員の健康管理のため、状況を把握しておきたいと考えるためです。

一部の企業では、就業規則に「健康状態の変化を報告すること」が記されている場合があります。

ただし「必ず病名を告げなければならない」と定めているわけではありません。前述のとおり「健康面の事情により、労働に支障が出ている」ことを伝えればOKです。

「業務に支障が出るほどの健康上の問題は申告する」という趣旨がほとんどです。すべてを包み隠さず話す必要はなく、無理のない範囲で伝えるようにしましょう。

会社に不安障害を伝えるメリット・デメリット

ここからは、会社に不安障害を伝えるメリット・デメリットをそれぞれ解説します。

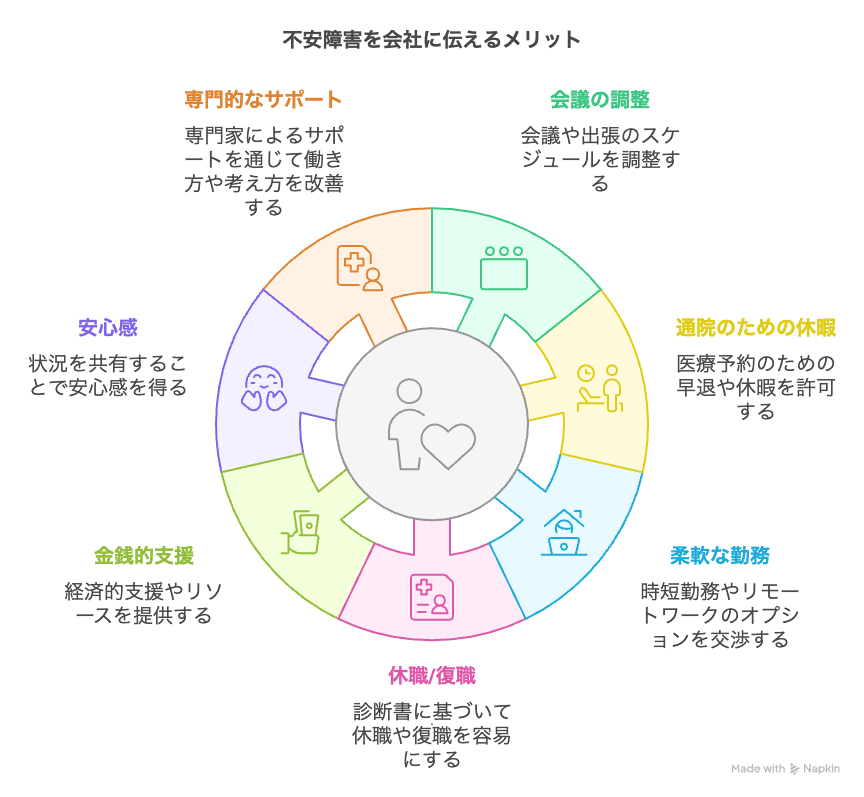

7つのメリット

次のように社内で配慮してもらえる点が、会社に不安障害を伝えるメリットといえます。

- 会議や出張などを調整してもらえる

- 通院のための早退や休暇が認められる

- 時短勤務やリモートワークへの相談がしやすくなる

- 診断書をもとに休職・復職ができる

- 金銭的支援が受けられる

- 自分の状況を知ってもらい安心感につながる

- 専門職のサポートにより働き方や考え方が見直せる

勤務時間や業務内容に配慮してもらえると、心身の負担が減り、働きやすさにつながります。働きやすい環境は、モチベーションや生産性の向上にもつながり、健康管理の面でも大きな効果があります。

実際、会社に不安障害を伝えたことで「働きやすくなった」という口コミもみられました。

「精神疾患をもっている者です。

Yahoo!知恵袋

電車で逃げられない環境で吐き気を感じ恐怖で動悸がでるなどの症状からみて、典型的なパニック障害だと私は思います。

今は在宅勤務なので仕事をこなせていますが、これから電車通勤になって周りに人がいる中で仕事をしなければならない環境に置かれる事になったらはたして在宅勤務の時のように仕事ができる自信はありますか?

それ以前に電車が怖い、人と食事ができないという方のが問題ではないでしょうか?

パニック障害も有名人などが公表していて大分世の中に浸透している時代です。

この先の事を考えれば、会社や上司に相談した方が働きやすいとは思います。

電車に乗れないからと、社会人なら当たり前の事ができないからって、病気を患っているのなら恥じる事なんてないと思います。

それより無理をしてかえって病気が悪化しないかの方が心配です。

薬も自分に合うものを探す事自体大変ですが、抗不安薬などもありますので、先生に相談してみてはいかがですか?

パニック障害かもしれないというのに、しっかり仕事をしていて、これから会社へ行く事を心配していて責任感ある真面目な方なんだなと思いました。

そういう方が、この病気になりやすいともいいます。」

周囲の理解が得られ、働きやすい環境を整えられることがメリットです。

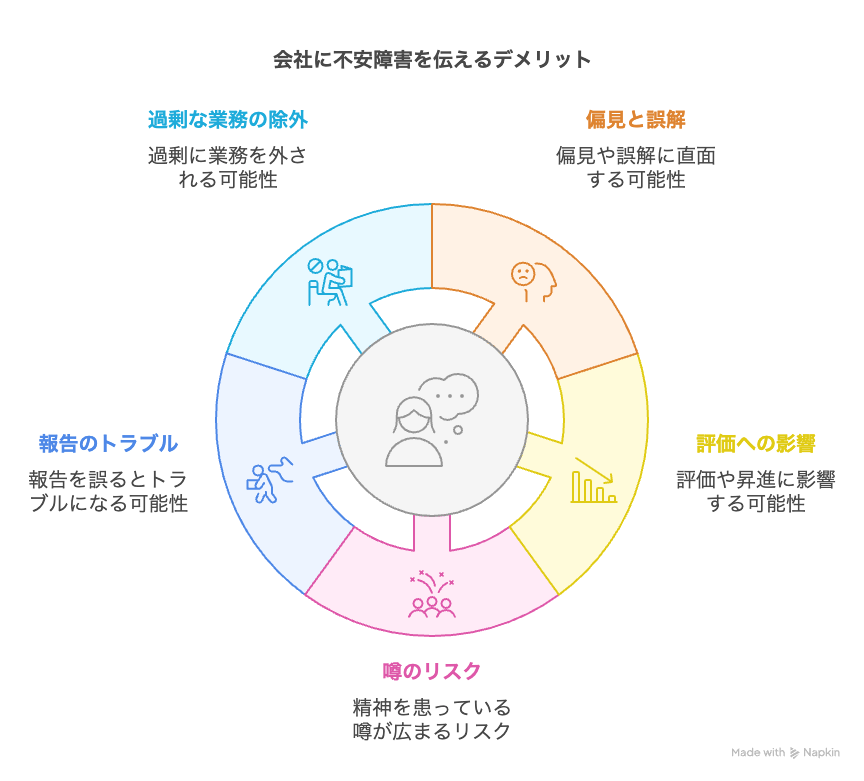

5つのデメリット

伝えるメリットはある反面、考え方の違いから不安障害への理解が受けられない場合、次のようなデメリットが生じる可能性があります。

- 偏見や誤解を受ける可能性がある

- 評価や昇進に影響する可能性がある

- 精神を患っている噂が広まるリスクがある

- 上手く報告しないとトラブルになる可能性がある

- 過剰に業務を外される可能性がある

実際には、会社に不安障害を伝えたことでかえって悩んでしまった方もいます。

「適応障害と不安障害と診断され、会社には、残業をなるべくせず、無理なく治していきたいことを伝えました。

Yahoo!知恵袋

すると、定時になると声を掛けてくれるようになったのですが、腫れ物に触るような雰囲気になってしまいました。日中は普通に話しかけてくれるのですが、帰り際だけ「○○さんはちょっと、もうね、帰っていいよ」と気まずそうに、言いにくそうに…。普通に「お疲れ様でした」でいいのに。

私をなんとしても早く帰さないといけないような感じです。

私から今まで通り挨拶すればいいかなとも思いましたが、「お疲れ様でしたー!」と挨拶したら、「あれ、あいつ元気じゃね?」って思われませんか?

今は薬を飲んで、調子が以前よりはましなので、そこまで辛くない現状でそんなに配慮してもらうのも申し訳ないですし、腫れ物に触るような雰囲気がどうにかならないかなと思うのですが…どうすればいいでしょうか…。

惨めで悲しいです。

初日はらそんな雰囲気に耐えきれずに泣きながら帰ってしまいました…。助けて欲しいです。」

繊細で真面目な方ほど、不安障害を伝えたあとに周囲との温度差へ苦しむ可能性もあります。上記から、会社に不安障害を伝える際は「誰に伝えるか」を慎重に精査するのが重要といえます。

会社に不安障害は伝えるべき?

会社に不安障害を伝えるべきかは「仕事への影響があるかどうか」を基準に判断するのが賢明です。

業務に支障があり、配慮を受けたい場合は不安障害を伝えるべきです。一方、症状が落ち着いており、仕事に支障がない場合は無理に伝える必要はありません。

上記を踏まえここからは次のトピック別に、会社に不安障害を伝えるべきかの判断方法をより詳しく解説します。

チェックリストで理由や具体例にも触れているため、参考にしてくださいね。

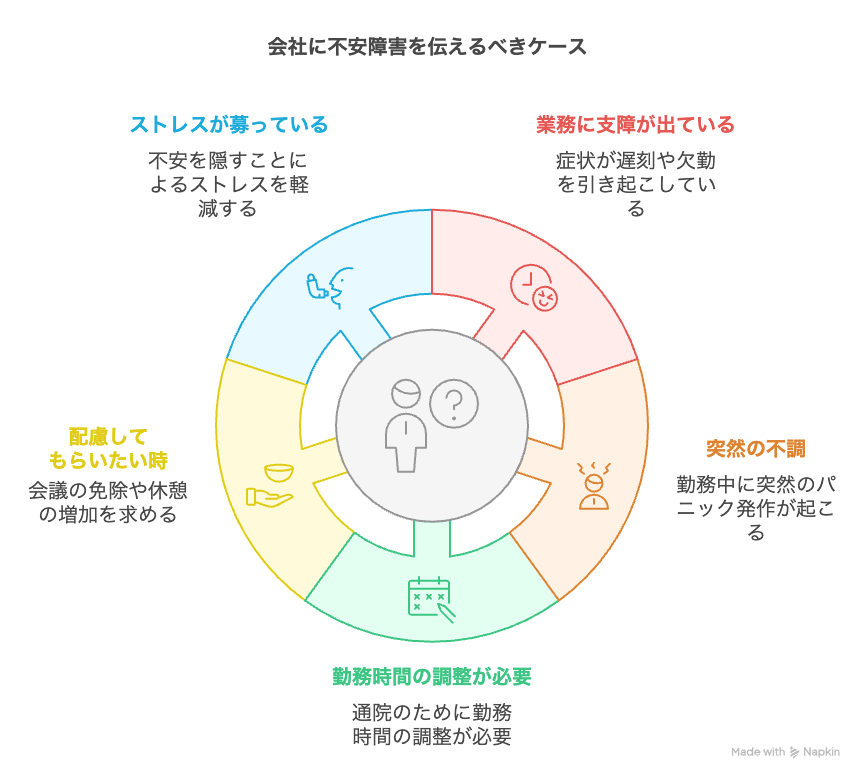

伝えるべき5つのケース

下記に当てはまる場合は、会社に不安障害を伝えるのが賢明です。

- 症状や薬の副作用で、遅刻や欠勤など、業務に影響が出ている

- 勤務中に突然の不調やパニック発作が起きることがある

- 通院や服薬のために、勤務時間の調整が必要になっている

- 上司や同僚に、会議の免除や休憩の増加などの配慮をお願いしたい

- 隠していることで余計にストレスや不安が募っている

無理をして仕事を続けると体調を崩す可能性があるため、早めに相談を考えることが重要です。当てはまるものが多いと感じたら、思い切って相談してみましょう。

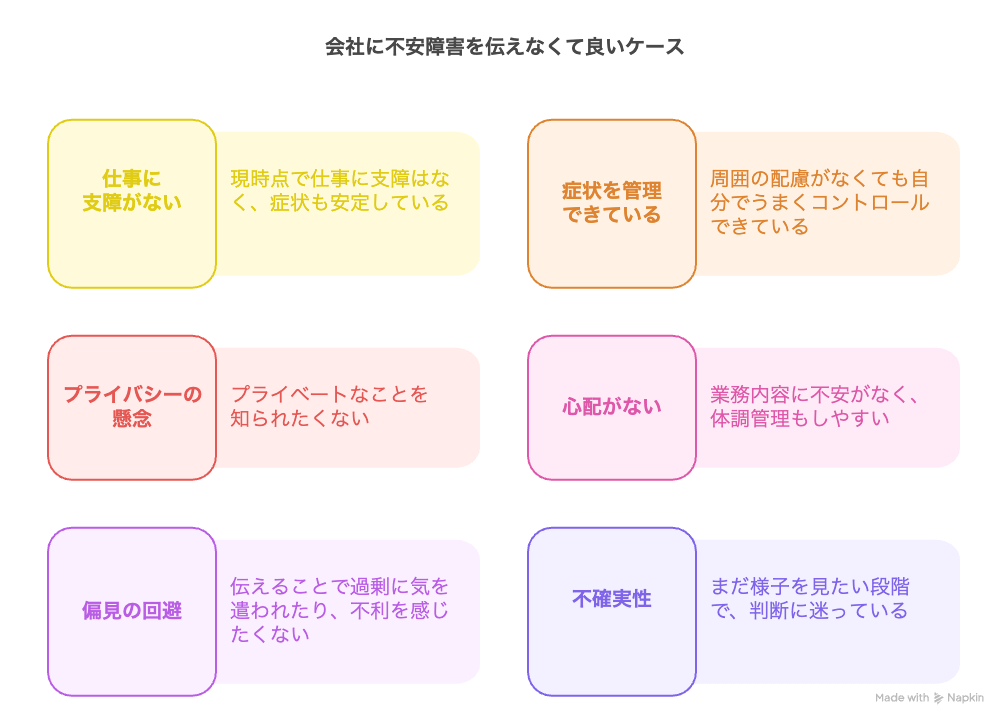

伝えなくても良い6つのケース

次のような場合、無理に会社へ不安障害を伝える必要はありません。

- 現時点で仕事に支障はなく、症状も安定している

- 周囲の配慮がなくても自分でうまくコントロールできている

- プライベートなことを知られたくない

- 業務内容に不安がなく、体調管理もしやすい

- 伝えることで過剰に気を遣われたり、不利を感じたくない

- まだ様子を見たい段階で、判断に迷っている

前述したように、不用意に不安障害であることを伝えてはるメリット以上に、デメリットが増す可能性もあるからです。

伝えることで、精神的なストレスがかかってしまう可能性も考えられます。過剰な負担を避けるために、慎重に判断しましょう。

会社に過剰な心配をさせない不安障害の伝え方

会社に不安障害を伝える際は、自分の状態に合わせた伝え方を選ぶことが大切です。

「体調が不安定=仕事ができない」という誤解を避け、信頼を得るためです。下記に、自分の状態毎に例文をまとめたので、参考にしてください。

| 自分の状態 | 例文 |

|---|---|

| 今まで通り働けている | 「不安障害」と診断を受けましたが、治療しながら支障なく働けています。体調に波がある日は、休憩を挟んで対応しています。 |

| 少しだけ配慮があると助かる | 会議や人混みがつらいときがあり、休憩をいただけると助かります。パフォーマンスには影響しないよう、自分なりに工夫します。 |

| 対応は不要だが知らせておきたい | 悪化しないよう気を付けており、仕事には前向きに取り組めています。 今後、必要があれば相談させていただく可能性があるため、念のためご報告しておきます。 |

病状を隠さず、責任感を持って働いている姿勢を示すことが信頼につながります。

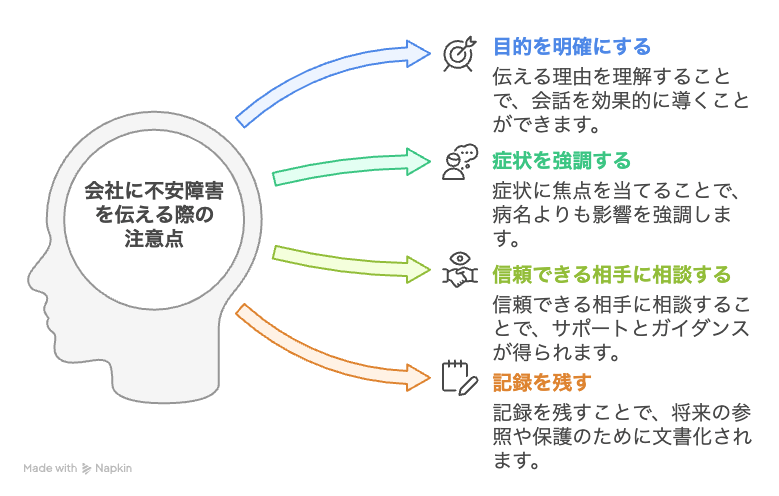

会社に不安障害を伝える際の注意点

ここからは会社に不安障害を伝える際の注意点を、4つにまとめて解説します。

不安障害を会社に伝える際は、目的を明確にし、業務への影響と対応に焦点をおく必要があります。対応策を話し合うことで誤解のリスクを減らし、お互いに働きやすい環境を整えるためです。

注意点1:伝える目的を明確にしておく

不安障害を会社に伝える目的を明確にしておくと、無理のない働き方を実現する第一歩になります。なぜなら、「会社に求める対応や配慮」を整理することで、話し合いがしやすくなるためです。

報告だけで終わらせると、あなたの希望に添わない配慮が決定するかもしれません。「どう対応してほしいのか」まで考えておきましょう。

伝える前に、「勤務時間を短くしてほしい」「業務内容を変えてほしい」などの明確な希望があると、上司は検討しやすくなります。「業務内容は変更できないけれど、休憩を別に設けましょう」「定期受診ができるシフトにします」など、建設的な話し合いがしやすくなります。

相談する相手にも配慮することで、あなたの働き方を変える一歩になりますよ。

注意点2:病名<症状や仕事への影響を強調する

病名より、症状や仕事への影響を強調すると、対応が検討しやすくなります。病名ではなく「影響」と「対応策」にフォーカスすることで、仕事の建設的な対応がおこなえるためです。

必要以上の詮索や気遣いを避けるために、必ずしも具体的な「病名」を伝える必要はありません。

たとえば、下のように伝えると上司も理解しやすいでしょう。

- 「不安感や体調不良が続いていて、医師に相談しています」

- 「配慮があれば働けます」

- 「大勢の前でのスピーチは辞退したい」

状況報告だけに終わらず、仕事に向き合うためのお願いという前向きな伝え方がベストです。

注意点3:信頼できる相手に相談する

不安障害を会社に伝えるときは、信頼できる相手を選ぶことが大切です。親身になってくれる相手がいると、心配や不安がなく、落ち着いて働くことができるためです。

たとえば、困ったときに声をかけ、小さな変化に気づいてくれる上司や同僚などが相談相手に向いています。直属の上司に言いにくい場合は、人事や総務、産業医、社内カウンセラーなどに相談しましょう。

一方で、口が軽かったり、配慮を欠いた対応をしたりする人もいます。不安障害を打ち明けたことで態度が変わってしまうケースもあるため、慎重な見極めが大切です。

普段からよく話し、喜びや悲しみに共感してくれる相手に相談するようにしましょう。

とはいえ、周りに不安障害について相談できる人がいないと悩んでいる方もいますよね。そんな方は不安障害に悩む7万人以上の方が参加する、不安パニック専門のオンラインサポートコミュニティ「nicot+(にこっとプラス)」をご活用ください。

「にこっとプラス」では、次のようにオンライン上で参加者同士が症状への悩みや対処法といった情報を気軽に交換できます。

「気持ちがわかってもらえるか不安…」といった方でも、同じ不安障害に悩む参加者同士であれば、気負いすることなく悩みや不安を打ち明けられますよ。

「どんなところなんだろう?」と気になる方は、下のボタンから詳細をご確認ください。

注意点4:口頭だけでなく記録も残しておく

不安障害を会社に伝える際は、口頭だけでなくメールやメモなどの書面に残しておく必要があります。緊張や不安から言いたいことを言えず、相手の意見を理解できない場合があるためです。

まず、精神的な不調を抱えていることを伝えます。次に、対応してほしい内容を箇条書きにして伝えましょう。

話し合いの最中は、上司の意見に流されてしまう可能性があります。あとで見返せるように、必ずメモを取りましょう。

とくに配慮事項に合意した場合は書面にも残しておくと、誤解を防ぎ、確認しやすくなります。

どうしても会社に不安障害を伝えたくない時は?

どうしても会社に不安障害を伝えたくない時は、無理をして伝える必要はありません。不安障害を伝えることで、偏見を受ける心配や、余計な気遣いが生じる可能性があるためです。

たとえば、「体調不良で通院が必要」「健康上の理由で残業を控えたい」などの希望を伝え、病名は伏せる方法も取れます。

必ずしも、率先して上司が配慮してくれるとは限りません。どのように配慮するかは、会社や上司によって対応が異なります。

会社には、「どのように配慮して欲しいか」を伝えましょう。大切なのは、配慮してほしい点を具体的に伝えたうえで、仕事に向き合う意志を示すことです。

まとめ

本記事では、不安障害を会社に伝えたほうがいいケースと、伝えなくてもいいケースを解説しました。

会社に伝える場合は、配慮を受け前向きに働きたいという意思表示が大切です。具体的には、仕事に支障をきたしているかがポイントになります。

仕事に対しての前向きな姿勢がうかがえれば、会社側も建設的に対応してくれるでしょう。前もって準備しておくと、慌てず、落ち着いて話しやすくなりますよ。

こちらの記事もおすすめ