この記事では対処法や医師に相談すべきタイミングも交え、夜になると病む原因を解説します。

「夜になると気分が病んでしまうのは自分だけなのかな…」

「夜に病んでしまうのは病気なのかな?」

夜になると急に気分が落ち込んだり、不安な気持ちに襲われたりするという経験をしたことがある方は多いですよね。夜は自身の気持ちと向き合う時間が自然と多くなるからこそ不安になってしまうものです。

なかには、自分が何かの病気なのではないかと心配な方もいるでしょう。実際に、夜に病んでしまうのは問題ない場合もあれば、病気である可能性もあります。そのため、放置しておくことは危険です。

そこで本記事では対処法も交え、夜に病む原因を解説します。夜になると病む症状がある病気も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

- 夜は成人の約4割が病みやすい時間帯である

- 夜になると病むのは睡眠不足や静寂な環境が関係する

- 夜に病むときは生活リズムを整えたり、心身をリラックスさせたりする

なお、周囲にパニック障害の悩みを相談できず、おひとりで悩まれている方は不安・パニック障害に悩む7万人以上の方が参考にした、不安パニック専門のオンラインサポートコミュニティ「nicot+(にこっとプラス)」をご活用ください。

「にこっとプラス」では、次のようにオンライン上で参加者同士が症状への悩みや対処法といった情報を気軽に交換できます。

「気持ちがわかってもらえるか不安…」といった方でも、同じパニック症状に悩む参加者同士であれば、気負いすることなく悩みや不安を打ち明けられますよ。

「どんなところなんだろう?」と気になる方は、下のボタンから詳細をご確認ください。

本記事を音声で聴く

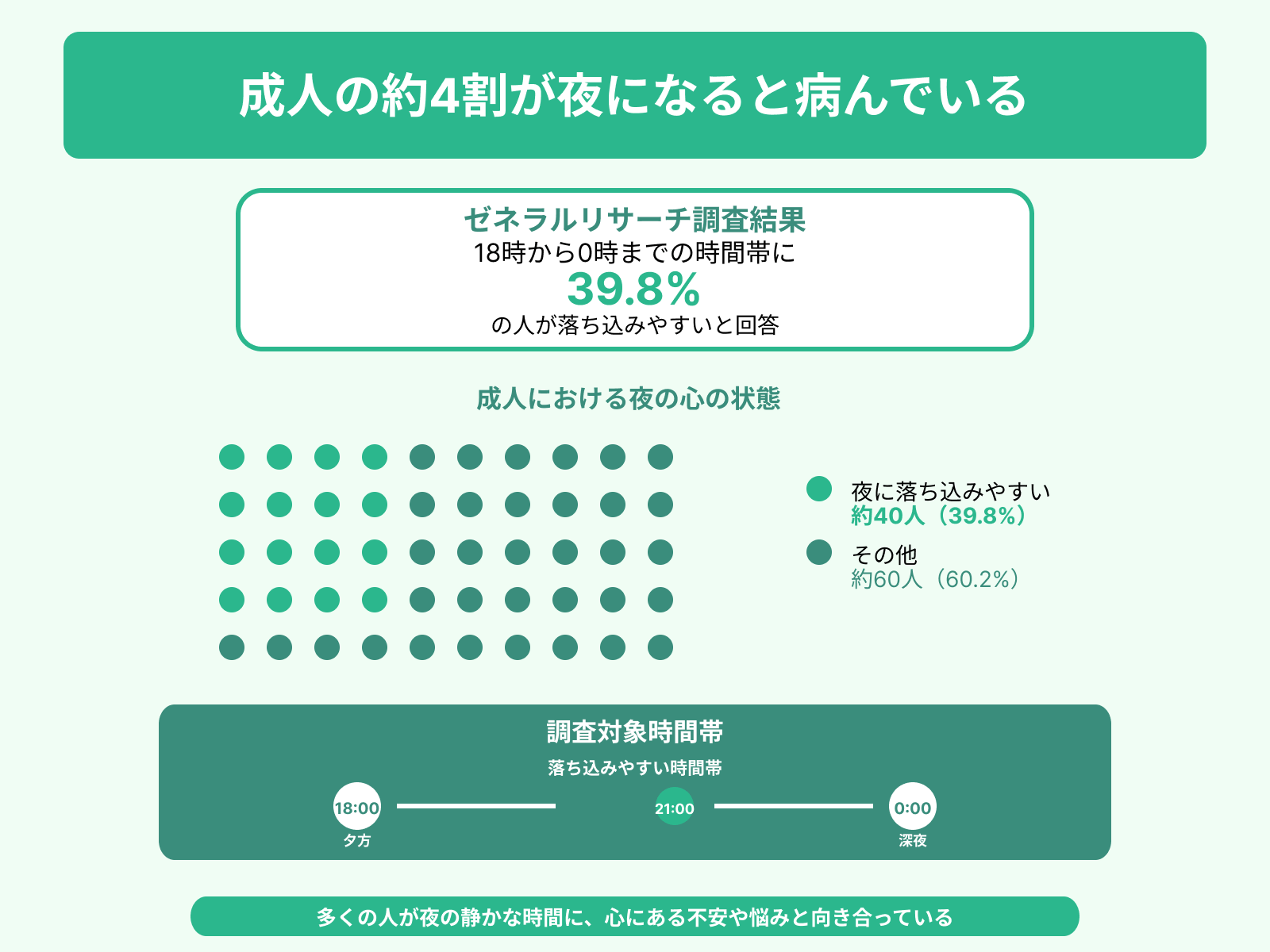

成人の約4割が夜になると病んでいる

「夜になると病む」という現象は、実のところ成人の約4割が経験している悩みと言われています。ゼネラルリサーチが行った調査によると、18時から0時までの時間帯に39.8%の人が落ち込みやすいと明らかになっています。

つまり、多くの人が夜の静かな時間に、心にある不安や悩みと向き合っているのです。ここからは、特に病みやすい人の特徴を、2つにまとめて紹介します。

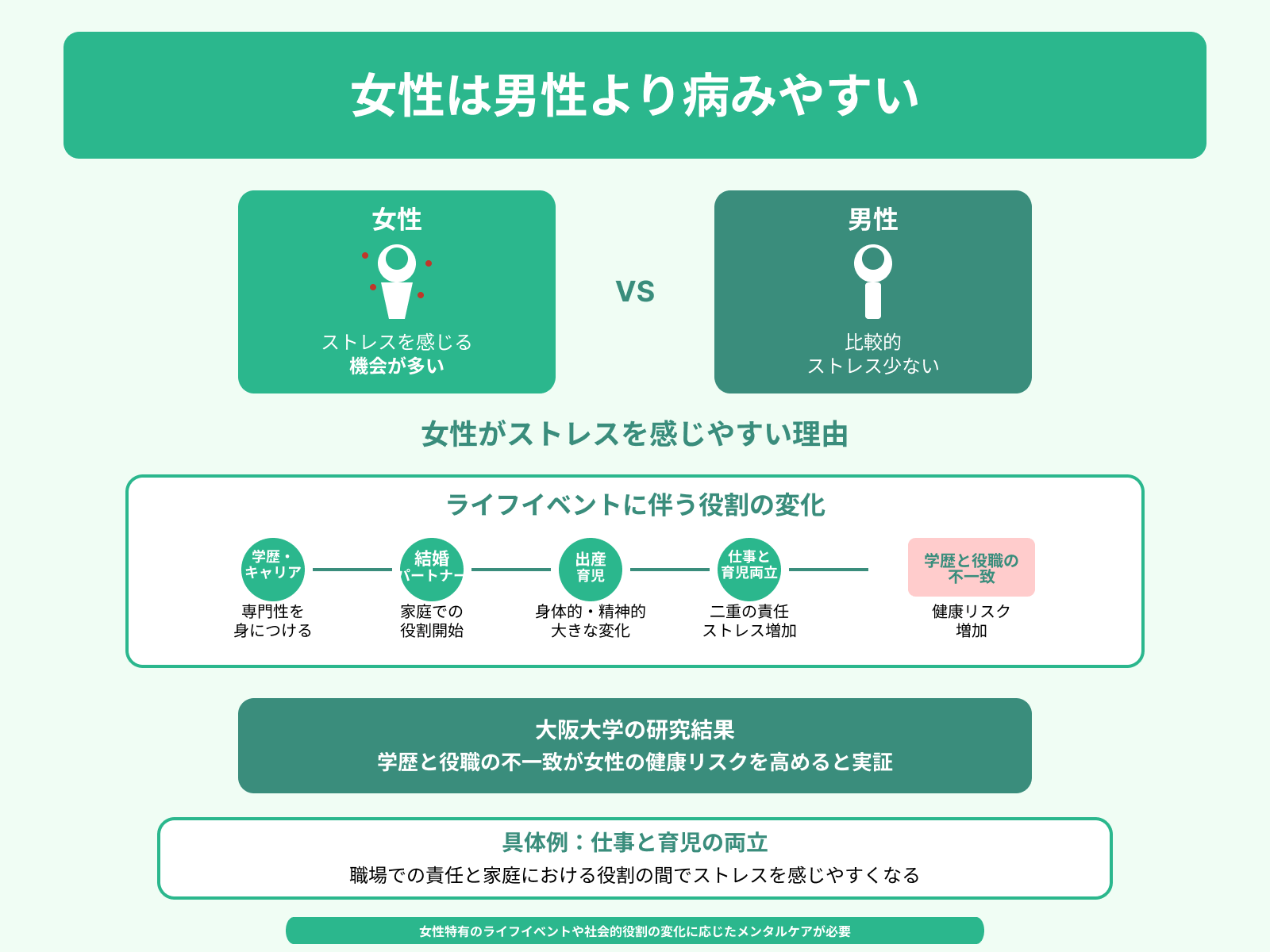

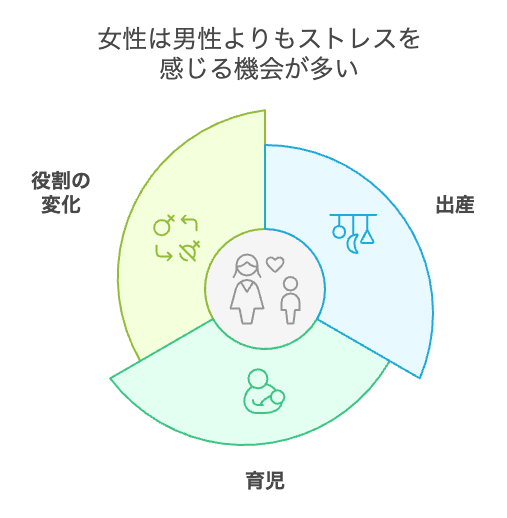

女性は男性より病みやすい

女性は男性より病みやすい傾向にあります。その理由は、女性は出産や育児などライフイベントに伴う役割の変化が多く、大きなストレスを感じやすいためです。

たとえば、仕事と育児の両立を目指す女性は、職場での責任と家庭における役割の間でストレスを感じやすくなります。実際に大阪大学の研究でも、学歴と役職の不一致が女性の健康リスクを高めると示されているのです。

したがって、女性は男性より病みやすく、女性特有のライフイベントや社会的役割の変化に応じたメンタルケアが必要になります。

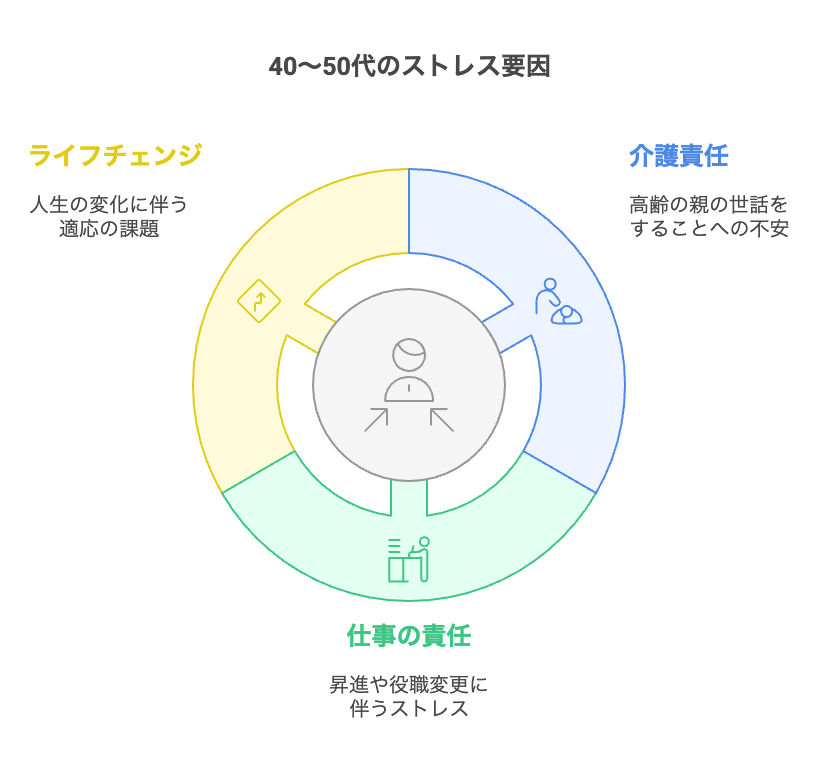

40~50代で病む人が多い

成人のなかでも、40〜50代は病みやすい時期とされています。その理由は、40〜50代は親の介護や仕事の役職変動など大きなライフチェンジが起こりやすく、心理的な負担が増えるためです。

和歌山県立医科大学などによる研究では、40〜50代において社会生活の満足度や生きがいの低下が、精神的な健康と強く関連しているとされています。

単なる年齢による変化ではなく、人生の転換期が夜に「病む」状態を生み出しているといえるでしょう。

夜になると病む5つの原因

ここからは、夜になると病む原因を、5つにまとめて紹介します。

原因1:単なる睡眠不足

夜になると病んでしまうのは、単なる睡眠不足が原因のひとつです。十分な睡眠は、心身の健康を維持するために欠かせません。

睡眠不足は疲れが溜まるだけでなく、イライラや不安感などの精神的ストレスを引き起こす要因となるのです。

睡眠には、1日の活動で溜まった身体的・精神的な疲労を回復させ、ストレスを解消する役割があります。十分な睡眠時間を確保することが、心身の健康を保つためには大切です。

不安で眠れない原因をより詳しく知りたい方は、下の記事を参考にしてください。

原因2:不規則な生活リズム

不規則な生活リズムは、夜に病んでしまう原因となります。

人間の体内時計は、規則正しい生活リズムによって正常に機能します。しかし、健康づくりのための睡眠ガイドによれば、不規則な生活は体内時計を乱し、うつ病や生活習慣病の発症リスクを高めるとされているのです。

夜更かしや不規則な就寝・起床時間は、心身の調和を乱す要因となります。

原因3:静寂な環境

夜になると気分が落ち込みやすい原因のひとつに、静寂な環境が挙げられます。

夜は周囲の音が静まり、自然と考え事に意識が向きやすい時間帯になります。したがって、静寂な環境は余計な思考を促し、ネガティブな思考を助長してしまうことがあるのです。

たとえば、一日の出来事を振り返って反省するという経験は誰にでもあるでしょう。夜は普段は気にならない小さなことで悩んだり、孤独感を強く感じやすくなります。

原因4:病気の可能性

夜になると病んでしまう原因には、病気の可能性があります。先述したように、成人の約4割は夜になると病むという経験をしています。

しかし、明確な理由やきっかけがなく、夜になると病む状態が続く場合は注意が必要です。一時的な気分の問題ではなく、専門的な治療が必要なケースもあると理解しておきましょう。

毎晩のように不安や絶望感に襲われ、眠れない日が続くようであれば、早めに医師に相談することが賢明です。心の不調を抱えることは、身体の病気と同じように適切なケアが必要です。

なお、パニック障害に悩む7万人の方が参加するオンラインコミュニティ「にこっとプラス」では、薬に頼らず「食事」と「栄養」で不安障害を克服する改善動画を無料配布しています。

実際に、本動画を視聴した91%の方が症状の改善を実感。動画の内容は自宅や外出先でも手軽に取り組めます。

パニック障害を克服する効果的な改善方法を詳しく知りたい方は、ぜひ一度お試しください。

\ 7万人以上が視聴 /

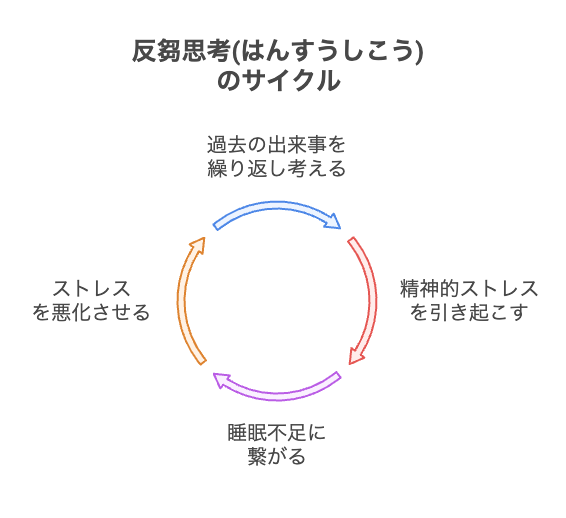

原因5:反芻(はんすう)思考

思考.png)

反芻思考は、夜に病んでしまう原因のひとつです。うつ傾向の強い方は、夕方から夜にかけて、過去の出来事や悩みを繰り返し考える「反芻思考(はんすうしこう)」に陥りやすいとされています。

くよくよと考え続ける反芻思考は、心の健康を著しく悪化させます。過去の失敗や未来の不安を夜に繰り返し考えると、さらに気分が落ち込み、不眠につながるケースもあるのです。

一日の出来事を振り返る際には、ネガティブなことだけを考えないようにしましょう。良かった点や改善点を思い出し、前向きな思考に切り替えてみてください。

なお、夜になると不安になる原因をより詳しく知りたい方は次の記事を参考にしてください。

夜になると病む症状がある病気

先述したように、夜になると病んでしまうのは病気が原因である可能性も考えられます。ここからは、夜になると病む症状がある病気を、3つにまとめて紹介します。

パニック障害

パニック障害は、突然の強い不安感や恐怖感を伴う「パニック発作」を繰り返し起こす精神疾患です。予期せぬタイミングで発作が起こり、患者さんの日常生活に大きな影響を与えます。

具体的な症状としては、息苦しさやめまいなどに加えて、強い不安感を伴うのが特徴です。パニック障害になりやすい方は、完璧主義、真面目、周囲の目を気にするなどの傾向があります。

パニック障害は、100人に約1人の割合で発症するとされています。治療は、薬物療法や心理療法を行うことが一般的です。

なお、パニック障害の特徴や根本的な発症原因をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

定型うつ病

定型うつ病は、気分障害のひとつであり、100人に約6人が発症する心の病気です。身体的症状と精神的症状が現れ、食欲の変化や疲労感、気分の落ち込みなどの症状が特徴です。

発症の正確な原因は解明されていませんが、脳の感情や意欲を司る機能に不調があると考えられています。定型うつ病は悲しい出来事だけでなく、結婚や就職など嬉しい出来事の後にも発症するケースもあります。

非定型うつ病

「現代型うつ病」のひとつとされる非定型うつ病は、従来のうつ病と似た症状を示します。気分が落ち込んでいる状態が続く一方で、良い出来事があると一時的に気分が良くなるのです。

そのため、周囲から誤解されやすくただの甘えや怠けと見なされてしまうことも少なくありません。なお、DSM-Ⅳ-TR(※1)には、非定型うつ病の診断基準の記載があります。

- 眠り過ぎる

- 体重が増える

- 食欲が増える

- 他人の言動に敏感になる

- 楽しい出来事に気分が明るくなる

非定型うつ病は、現代社会の複雑なストレス環境を反映した心の病気といえるでしょう。

夜に病んだときの対処法4選

最後に、夜に病んだときの対処法を、4つにまとめて紹介します。

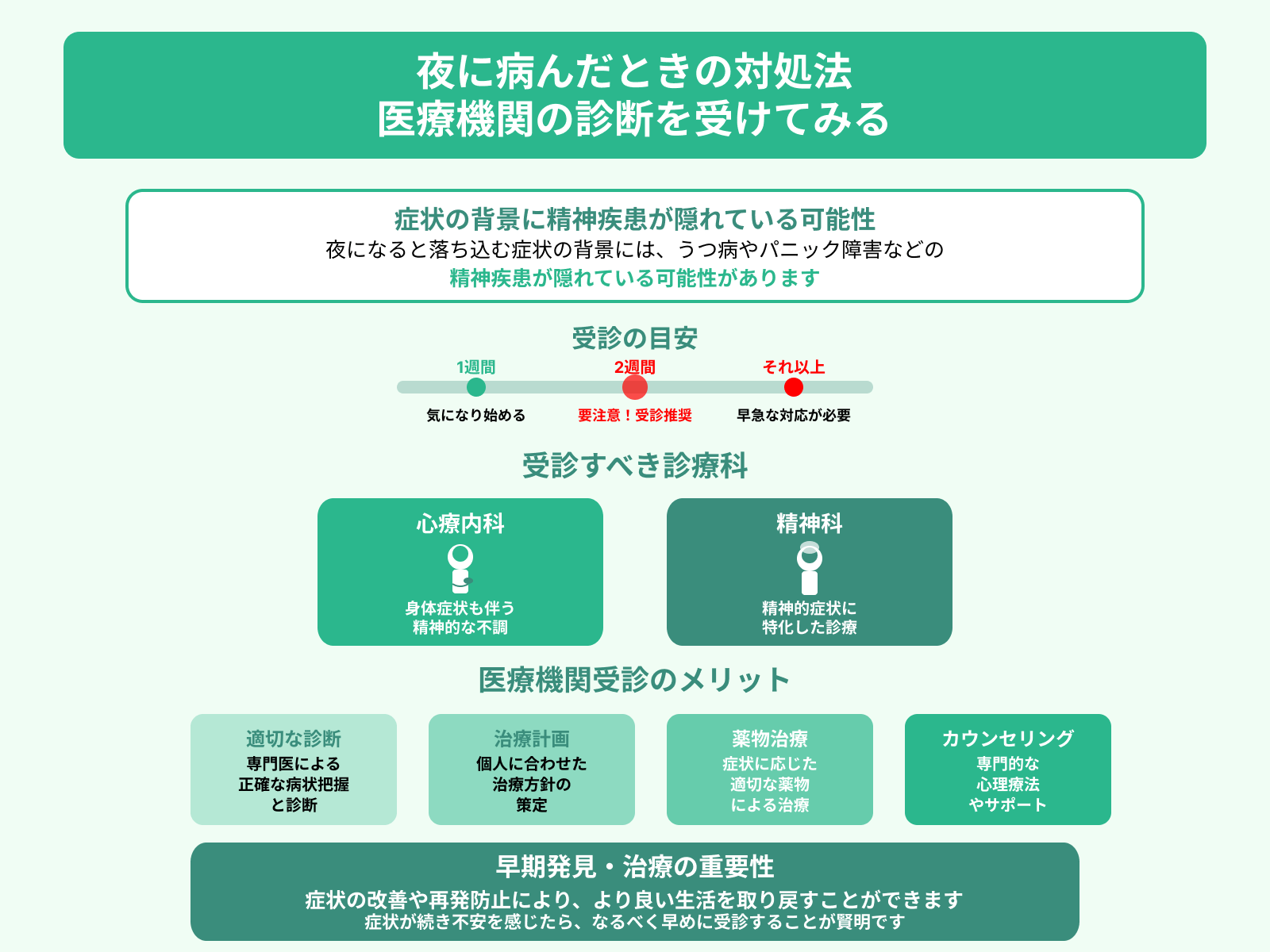

対処法1:医療機関の診断を受けてみる

夜に病む状態が続いたら、まず医療機関での診断を受けてみましょう。夜になると落ち込む症状の背景には、うつ病やパニック障害などの精神疾患が隠れている可能性があります。とくに症状が2週間以上続く際には注意が必要です。

心療内科や精神科を受診することで、医師から適切な治療やアドバイスを受けられます。また、カウンセリングや薬物治療により、症状の改善や再発防止が期待できます。

早期の発見・治療は、より良い生活を取り戻すためにとても大切です。症状が続き不安を感じたらなるべく早めに受診することが賢明です。

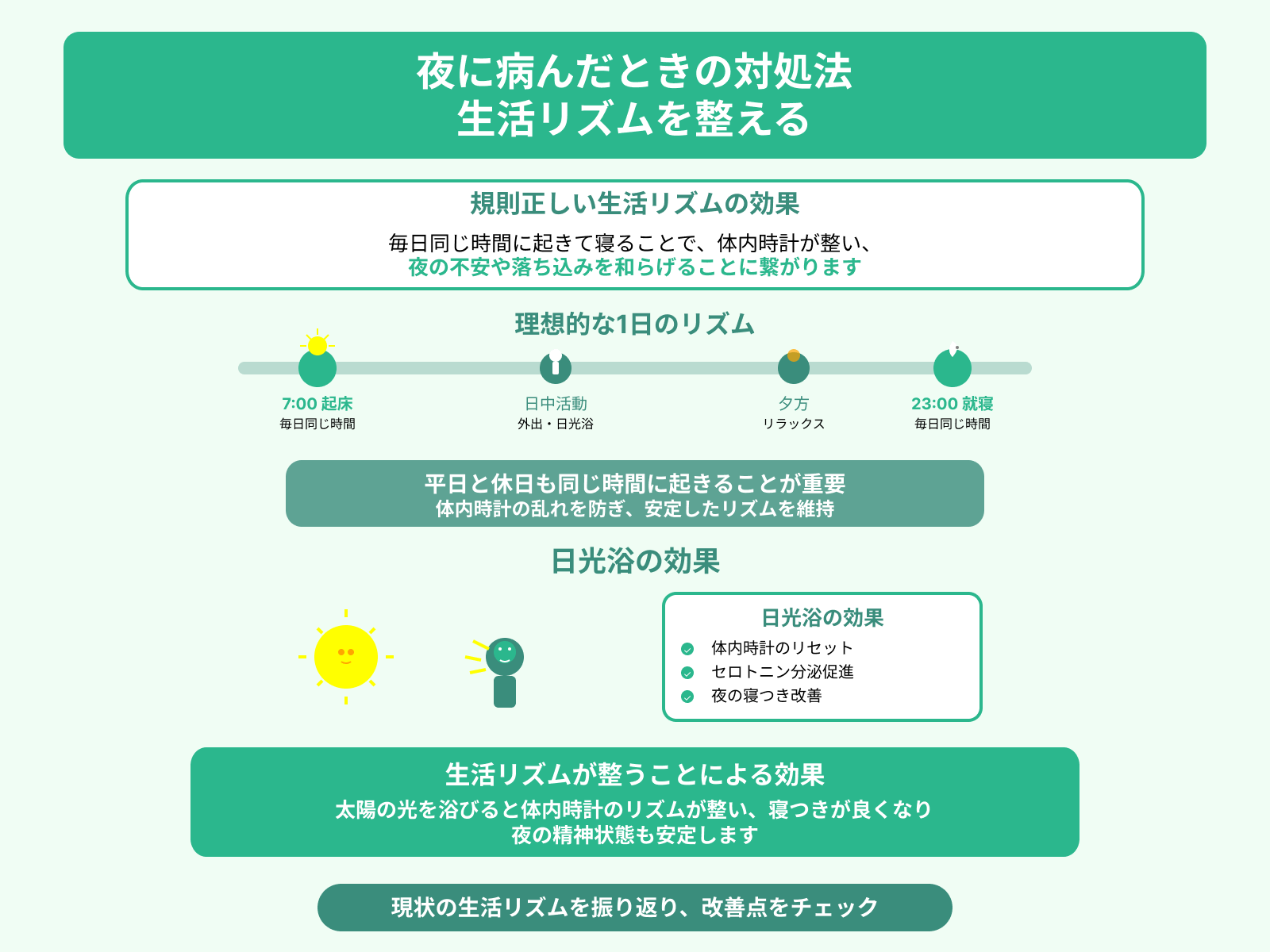

対処法2:生活リズムを整える

夜に病む状態を改善するためには、規則正しい生活リズムを心がけることも大切です。

毎日同じ時間に起きて寝ることで、体内時計が整い、夜の不安や落ち込みを和らげることに繋がります。また、平日と休日は、なるべく同じ時間に起きることも大切です。

他にも、日中は積極的に外出して日光を浴びると、体内時計のリズムを整えやすくなります。太陽の光を浴びると体内時計のリズムが整い、寝つきが良くなり夜の精神状態も安定するのです。

現状の生活リズムを振り返り、改善できる場所がないかチェックしてみましょう。

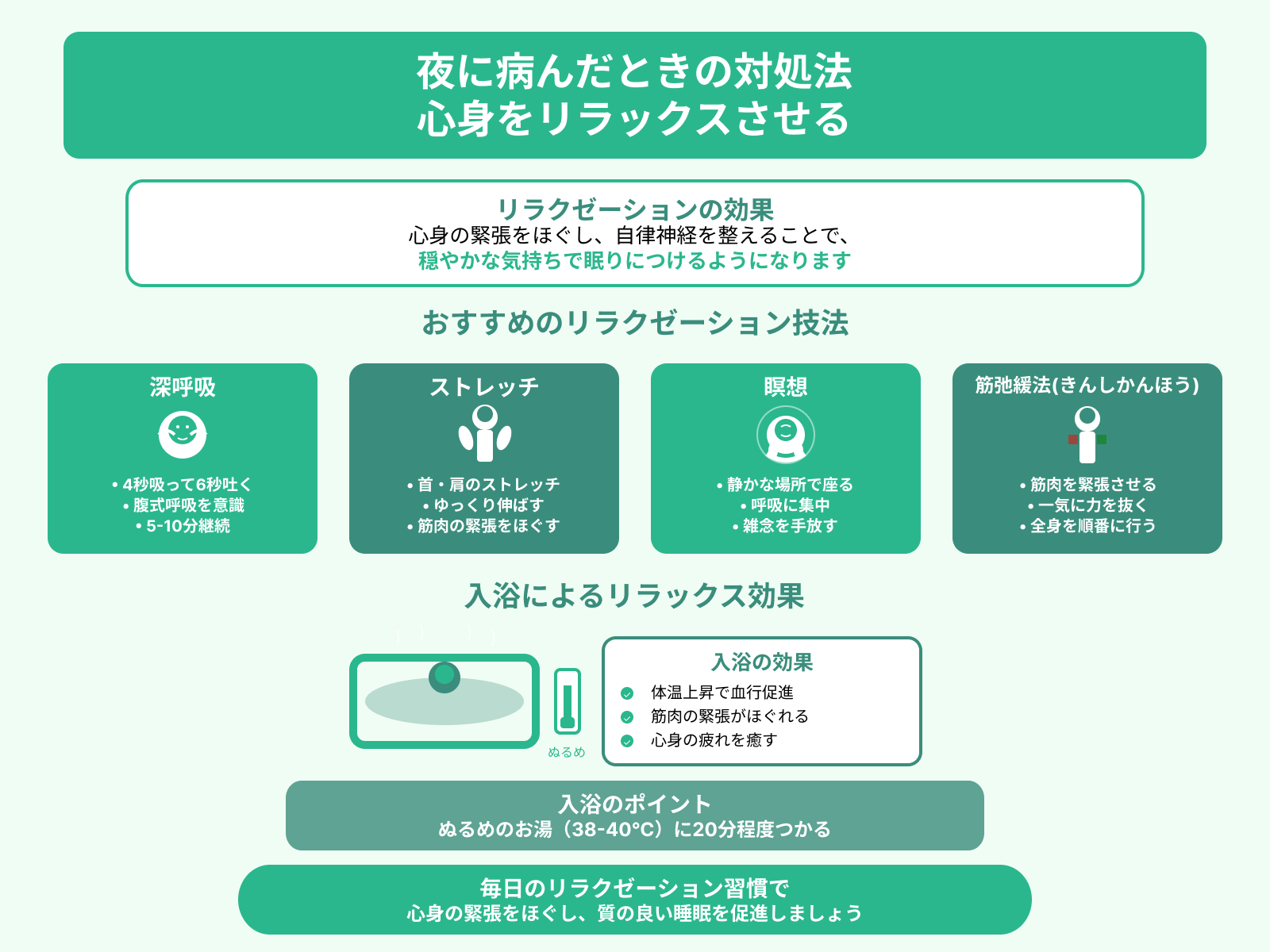

対処法3:心身をリラックスさせる

心身をリラックスさせることも、夜に病んだときに効果的な対処法のひとつです。なかでも、深呼吸やストレッチ、瞑想などのリラクゼーション技法がおすすめです。

リラクゼーション技法を行うと、心身の緊張をほぐすことができます。自律神経を整えるため、穏やかな気持ちで眠りにつけるようになるのです。

また、入浴も効果的なリラックス方法の一つです。ぬるめのお湯に20分程度つかると身体も温まるので、心身の疲れを癒せます。

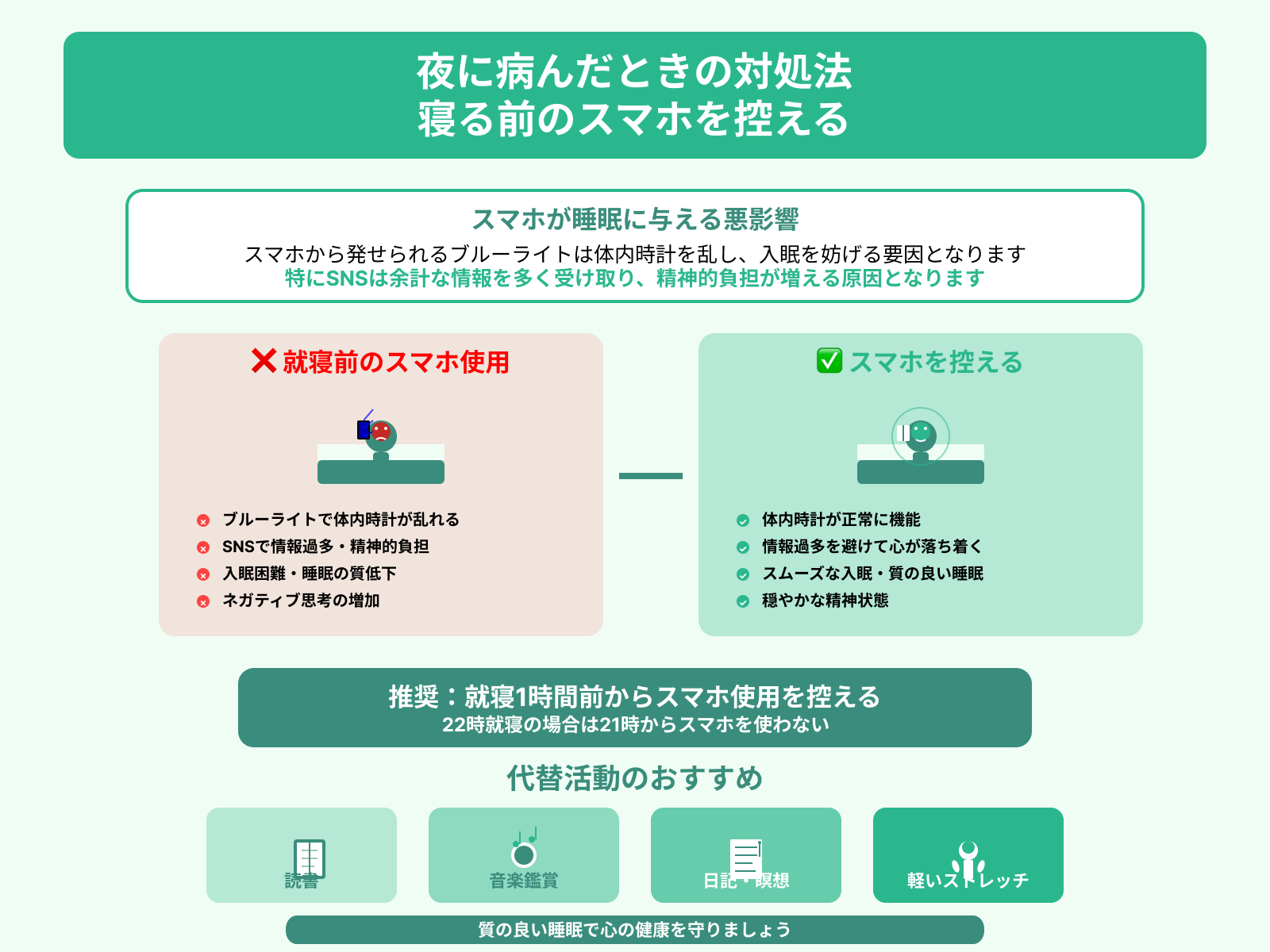

対処法4:寝る前のスマホを控える

夜に気分が落ち込む方は、就寝前のスマホの使用を控えることも非常に重要です。なぜなら、スマホから発せられるブルーライトは体内時計を乱し、入眠を妨げる要因となるためです。

とくに、SNSを見ることは余計な情報を多く受け取りやすいことから、精神的な負担が増える原因となります。就寝1時間前からはスマホの使用を控え、代わりに読書や音楽鑑賞などリラックスできる活動を行いましょう。

まとめ

夜になると病む原因には、睡眠不足や不規則な生活リズム、病気の可能性などさまざまな原因が考えられます。

夜に病む症状が続くときは、うつ病やパニック障害などの可能性もあるため、病院での診断を検討しましょう。生活リズムを整えたり、心身をリラックスさせたりするなどの対策を実践すると、症状の改善が期待できます。

また、ひとりで抱え込まず、必要に応じて医師に相談することも大切です。適切な対処法を見つければ、夜に病む状態は改善できます。

本記事を参考にあなたらしい心地よい生活リズムを取り戻しましょう。

こちらの記事もおすすめ