この記事では原因や対処法も交え、うなされてる人は起こした方がいいのか、その実態を解説します。

「家族や恋人が寝ていてうなされている時は起こした方がいいのかな?」

「どうしてあげるのが適切なんだろう…」

就寝中にうなされている家族や恋人を起こすべきか、判断できない方は多いですよね。

どのような場合にうなされている人を起こしてよいのかわかると、家族や恋人がうなされていても安心して適切に対処できます。

そこで本記事では原因も交え、うなされている人を起こすべきか解説します。うなされている人への適切な対処法も解説するので、ぜひ参考にしてください。

- パニック発作や多動で苦しんでいる場合は、すぐに起こしてあげるべき

- 日常的なストレスや不安を感じやすい性格などから、就寝中にうなされやすくなる

- 起きた後に話を聞いてあげたり、カウンセリングを進めたりすべき

なお、周囲にパニック障害の悩みを相談できず、おひとりで悩まれている方は不安・パニック障害に悩む7万人以上の方が参考にした、不安パニック専門のオンラインサポートコミュニティ「nicot+(にこっとプラス)」をご活用ください。

「にこっとプラス」では、次のようにオンライン上で参加者同士が症状への悩みや対処法といった情報を気軽に交換できます。

「気持ちがわかってもらえるか不安…」といった方でも、同じパニック症状に悩む参加者同士であれば、気負いすることなく悩みや不安を打ち明けられますよ。

「どんなところなんだろう?」と気になる方は、下のボタンから詳細をご確認ください。

可能な限りうなされている人は起こすべき

寝ている最中に家族や恋人がうなされているときは、可能な限り起こしてあげましょう。

軽い寝言をしていたり、さほどうなされていなかったりする場合は、睡眠の妨げにならないように寝かせておくべきです。しかしパニック発作や多動などで苦しんでいる場合は、すぐに起こしてあげましょう。

就寝前に悩みや不安を感じて、気持ちが下がった状態でベッドに入ると、就寝中にうなされやすくなります。たとえば「明日学校に行きたくない」、「明日仕事に行きたくない」と考えて、夜になるたびに病む人がいます。

悩みを抱えたまま放置していると病気に発展する場合もあるため、様子を見ながら原因と対処法を見定めるところから始めましょう。

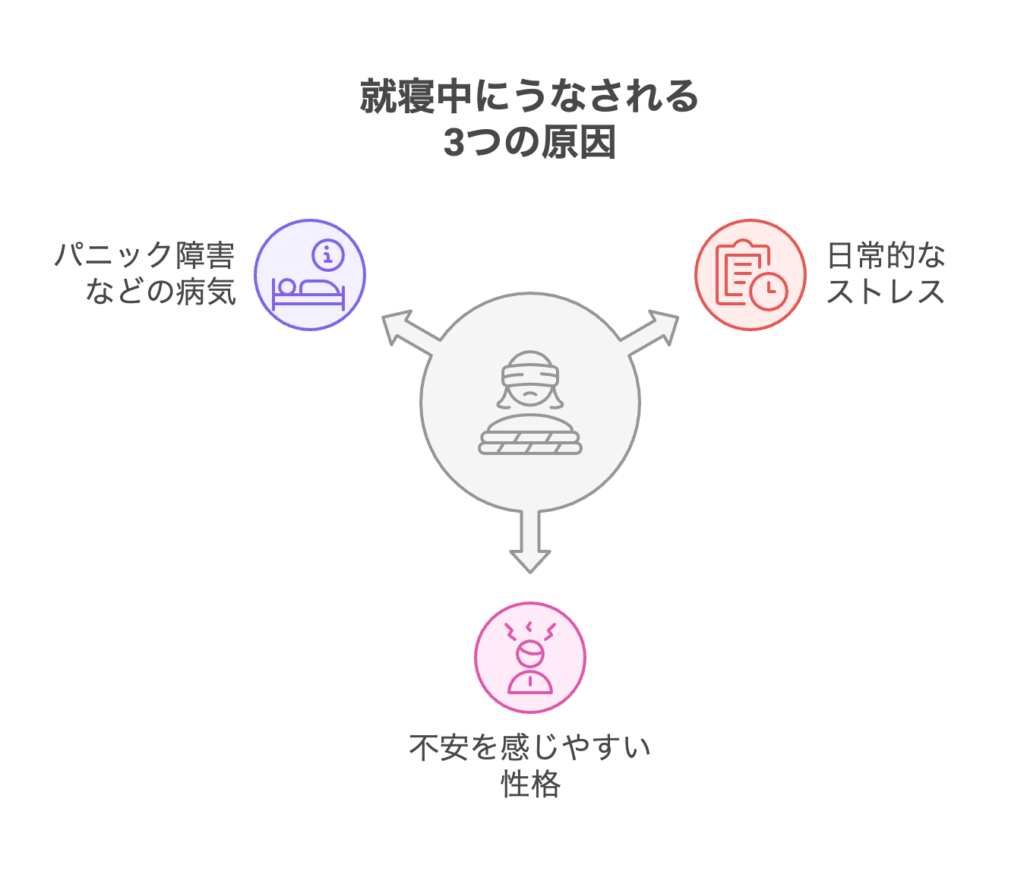

就寝中にうなされる3つの原因

ここでは就寝中にうなされる原因を、3つにまとめて紹介します。

なお、上記を含め夜にうなされる原因をより詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

原因1:日常的なストレス

日常的なストレスが原因で、就寝中にうなされやすくなります。

ストレス・悩みを抱えていると、明日が来ることに不安を感じて寝つけなかったり、入眠できても眠りが浅くてうなされたりする方が多いです。

ストレス・悩みから生じる不安や緊張などの感情は、自律神経の中枢を刺激して交感神経の働きを活発化させます。睡眠中でも交感神経が活発に働くと、副交感神経の働きが悪くなります。

交感神経は身体の機能を活発化させる神経で、副交感神経は身体をリラックスさせる神経です。睡眠中に副交感神経の働きが悪くなると、心地よく眠れなくなります。

なお起きている間は気持ちが抑えられても、睡眠中に負の感情がわきあがる方も多いです。睡眠中だけ不安を感じやすい方は、日中は元気であるため、就寝中にうなされる原因が精神疾患によるものだと判断されづらいことがあります。

よりになると病みやすくなる原因をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

原因2:不安を感じやすい性格

不安を感じやすい性格だと、就寝中にうなされやすいです。

神経質・繊細・内向的などの性格の方だと、トラブルやミスに対して不安を抱えやすいです。トラブルやミスをきっかけに自信がなくなり、明日が来てほしくないと考えて就寝中にうなされやすくなります。

また就寝中には誰でも悪夢を見ますが、不安を抱えていると通常よりも悪夢を見やすくなります。悪夢を見ると不安や緊張が強くなり、就寝中にうなされやすいです。

夜になると不安に襲われる原因をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

原因3:パニック障害やレム睡眠行動障害などの病気

パニック障害やレム睡眠行動障害などの病気を抱えていると、就寝中にうなされやすくなります。

パニック障害は突然強い不安や恐怖を感じ、パニック発作を引き起こす病気です。

夜に心が落ち着かなくなることはよくあります。しかしパニック障害を抱えていると、通常よりも大きな不安を感じて、過呼吸を引き起こす場合があります。

レム睡眠行動障害は、睡眠中に夢の中の自分とリンクして、現実世界で行動を起こす病気です。不安な気持ちから神経調整システムが不調を起こし、無意識に大声で寝言を叫んだり、ベッドから飛び降りたりします。

就寝中にうなされている相手に、危険な行動が見られる場合は、病気の可能性を疑いましょう。

不安で眠れない原因やパニック障害と睡眠の関係性をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

なお、不安・パニック障害に悩む7万人の方が参加するオンラインコミュニティ「にこっとプラス」では、薬に頼らず「食事」と「栄養」でパニック障害を克服する改善動画を無料配布しています。

実際に、本動画を視聴した91%の方が症状の改善を実感。動画の内容は自宅や外出先でも手軽に取り組めます。

パニック障害を克服する効果的な改善方法を詳しく知りたい方は、ぜひ一度お試しください。

\ 7万人以上が視聴 /

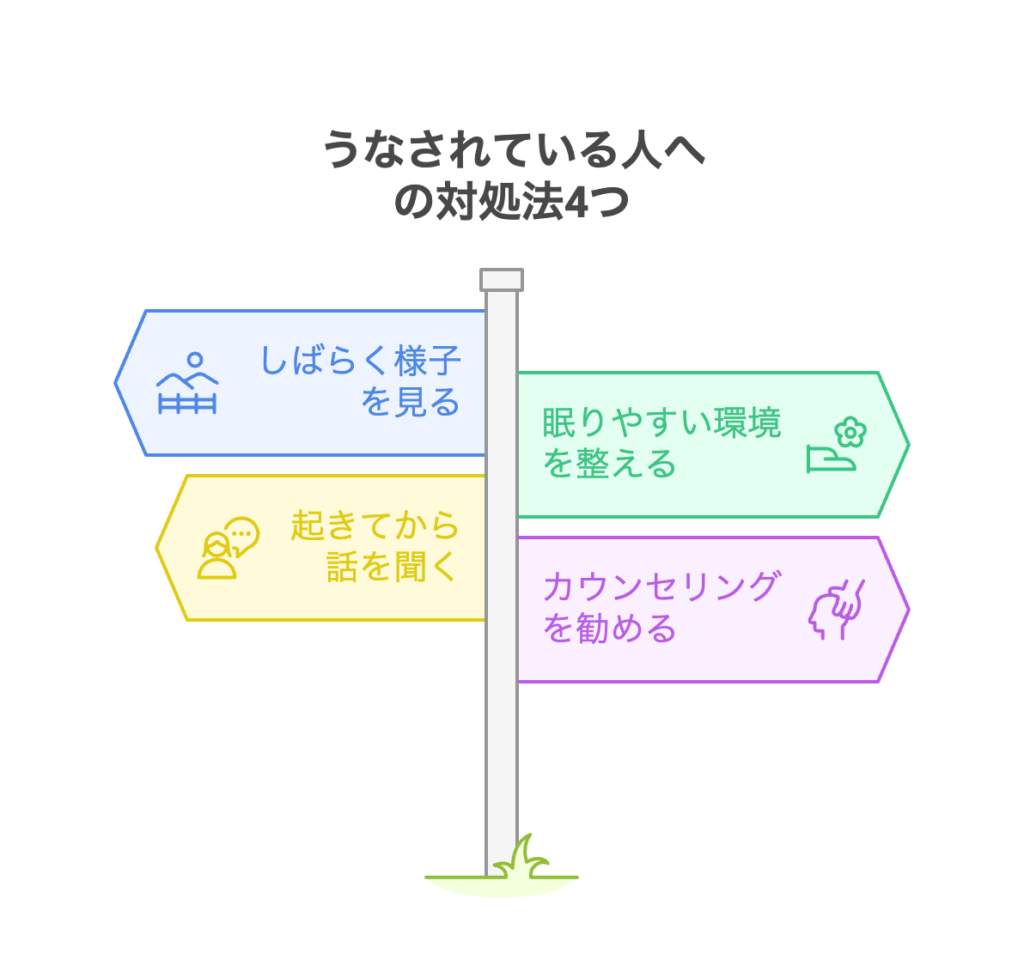

うなされている人への対処法4つ

上記で解説した原因を交え、ここからはうなされている人への対処法を、4つにまとめて解説します。

対処法1:しばらく様子を見る

家族や恋人などがうなされているかもしれないと感じたら、まずは様子を見ましょう。

軽くうなされている程度の場合、短時間でうなされる状況が収まることもあれば、症状が悪化することもあります。原因を正確に特定するため、相手がうなされている状況でも、10分程度は様子を見守りましょう。

対処法2:眠りやすい環境を整える

家族や恋人などが日常的にうなされている場合は、眠りやすい環境を整えましょう。

一時的にうなされるだけであれば、家族や恋人が自然に再び深い眠りに入れるように、眠りやすい環境を整えてあげるべきです。

眠りやすい環境を整える方法としては温度や湿度を一定に保ったり、寝室の環境を整えたりする方法があります。

- 温度や湿度を一定に保つ

- 寝室の環境を整える

- 身体に合った寝具を選ぶ

- 光を遮断する

- 静かな環境を整える

- アロマや芳香剤を活用する

- 入眠前にストレッチや瞑想をする

うなされている家族や恋人などにとって、無理なく試せる方法から始めましょう。

対処法3:起きてから話を聞く

就寝中にうなされている家族や恋人などが起きたら、話を聞いてみましょう。

悩みを解決できなくても、話をするだけで気持ちが軽くなることがあります。気持ちが軽くなれば、就寝中にうなされることは自然と減っていきます。

ただし、自分から無理に話を聞き出そうとする必要はありません。実際親しい間柄の人が相手であっても、自分から悩みを話そうとする方は少ないです。

悩みを抱えているか尋ねてみて、相手が悩みを相談したいと言ってきた際には、話を聞いてあげましょう。

対処法4:カウンセリングを勧める

うなされる状況が続き、日常生活に支障が出ている場合は専門のカウンセリングを勧めましょう。

パニック障害やレム睡眠行動障害などの病気の可能性が疑われる症状が出ていると、身近な人が悩みを聞くだけでは、症状は解消されません。場合によっては専門のカウンセラーと話して、心理療法・薬物療法を併用して悩み・症状を解消する必要があります。

カウンセリングは特別な出来事だと考え、避ける方が多いです。しかし無理に対面で話さなくても、悩みが解消できるサービスもあると紹介すれば、カウンセリングを受けてくれる人もいます。

たとえば不安・パニック障害に悩む7万人以上の方が参加する、不安パニック専門のオンラインサポートコミュニティ「nicot+(にこっとプラス)」では、下のように参加者同士がオンライン上で症状や悩みを気軽に相談できます。

「気持ちがわかってもらえるか不安…」といった方でも、同じパニック症状に悩む参加者同士であれば、気負いすることなく悩みや不安を打ち明けられますよ。

「どんなところなんだろう?」と気になる方は下のボタンからぜひ一度詳細をご確認ください。

うなされている人によくある疑問

最後にうなされている人へよくある質問に、まとめて回答します。

夜うなされる状態を放置するとどうなる?

夜うなされる状態を放置すると、自分や他の家族に被害が及ぶ可能性があります。

たとえばパニック発作が起きると、隣でうなされている家族や恋人のことが気になり、毎日途中で起きて寝不足になります。またレム睡眠行動障害で激しく暴れると、自分や他の家族がけがさせられる可能性が高いです。

場合によっては放置し続けると、神経変性疾患でアルツハイマー病やパーキンソン病に発展することもあります。神経変性疾患は神経細胞が障害を受け、物忘れ・運動障害などの症状を引き起こす病気です。

就寝中にうなされるだけでは済まなくなるリスクを考慮し、早めに症状の改善に向けた行動を、夜うなされる家族や恋人などに促しましょう。

アルコールが原因で夜うなされることはある?

アルコールが原因で、夜うなされることがあります。

アルコールには体内に取り込んだ際に、覚醒作用を促す「アセドアルデヒド」を生成する作用があります。

入眠しやすいことで寝る前にアルコールを摂取する方が多いです。しかし入眠しやすい代わりに、早期覚醒しやすくなるため、寝る前の飲酒は避けましょう。

まとめ

うなされている人を起こすべきかおさらいしましょう。

- パニック発作や多動で苦しんでいる場合は、すぐに起こしてあげるべき

- 日常的なストレスや不安を感じやすい性格などから、就寝中にうなされやすくなる

- 起きた後に話を聞いてあげたり、カウンセリングを進めたりすべき

うなされている人がパニック発作や多動で苦しんでいる場合には、すぐに起こしてあげるべきです。日常的にストレスを抱えていたり、不安を感じやすかったりすると、就寝中にうなされやすくなります。

ただし家族や恋人などが就寝中にうなされているとはいえ、すぐに起こせばよいとは限りません。うなされる原因を特定して、適切に対応することで症状が改善していきます。

相手の気持ちに寄り添ったうえで、夜うなされる症状が改善できるように、起きた後に話を聞いてあげたり、カウンセリングを進めたりしましょう。