この記事では対処法も交え、急に不安感に襲われる原因を解説します。

急に不安感に襲われるのはなぜ?

突然不安になるときはどうしたらいい?

急に不安感に襲われるのは病気なのかな…

電車や人混み、一人でいる時などに突然の不安感に襲われた経験があるという方も多いですよね。不安になる理由がわからないと「また急に不安に襲われたらどうしよう」と心配になってしまうでしょう。

不安への適切な対処法を知らないまま放置すると、職場や学校に行けなくなり日常生活に深刻な影響を及ぼす可能性があります。そのため、なぜ急に不安に襲われるのかということをしっかりと把握しておくことが重要です。

そこで本記事では対処法も交え、急な不安感に襲われる原因を解説します。急に不安感に襲われる症状の病気も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

- 急な不安感に襲われる原因はストレスやホルモンバランスの乱れ

- 不安感を和らげるためには静かな場所への移動や深呼吸が有効

- 急に不安感に襲われるのはパニック障害や社交不安障害の可能性も

なお、周囲にパニック障害の悩みを相談できず、おひとりで悩まれている方は不安・パニック障害に悩む7万人以上の方が参考にした、不安パニック専門のオンラインサポートコミュニティ「nicot+(にこっとプラス)」をご活用ください。

「にこっとプラス」では、次のようにオンライン上で参加者同士が症状への悩みや対処法といった情報を気軽に交換できます。

「気持ちがわかってもらえるか不安…」といった方でも、同じパニック症状に悩む参加者同士であれば、気負いすることなく悩みや不安を打ち明けられますよ。

「どんなところなんだろう?」と気になる方は、下のボタンから詳細をご確認ください。

本記事を音声で聴く

急に不安感に襲われる3つの原因

さっそく、急に不安感に襲われる原因を、3つにまとめて紹介します。

上記を含め、夜になると不安に襲われる理由をより詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

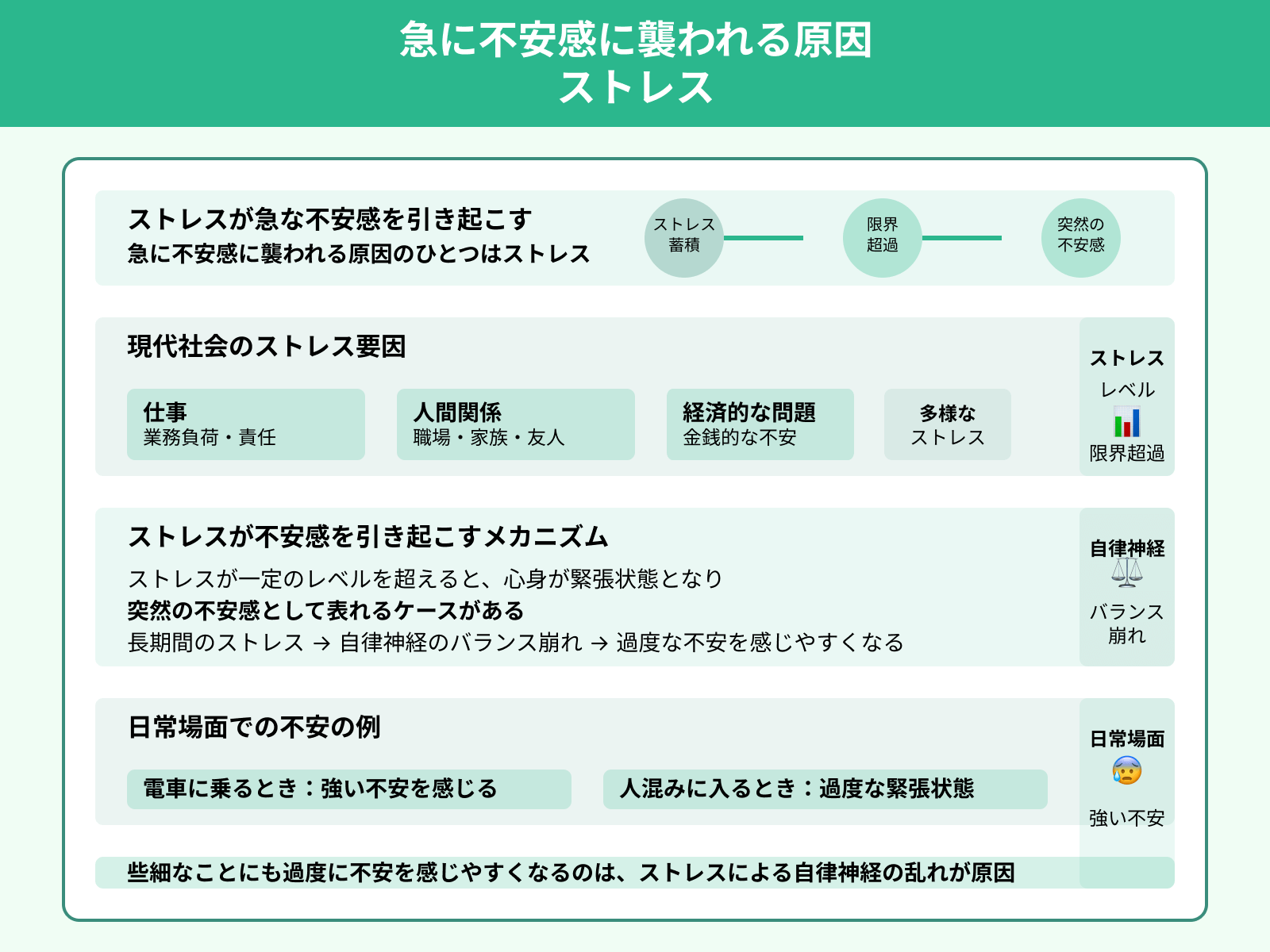

原因1:ストレス

急に不安感に襲われる原因のひとつはストレスです。

現代社会では仕事や人間関係、経済的な問題などさまざまなストレス要因に囲まれています。ストレスが一定のレベルを超えると、心身が緊張状態となり突然の不安感として表れるケースがあるのです。

長期間ストレスにさらされていると、自律神経のバランスが崩れ、些細なことにも過度に不安を感じやすくなります。たとえば、電車に乗るときや人混みに入るときなど、日常的な場面でも強い不安を感じるのです。

なお、下の記事では心がざわざわして落ち着かない原因や対処法を紹介しているので、あわせて参考にしてください。

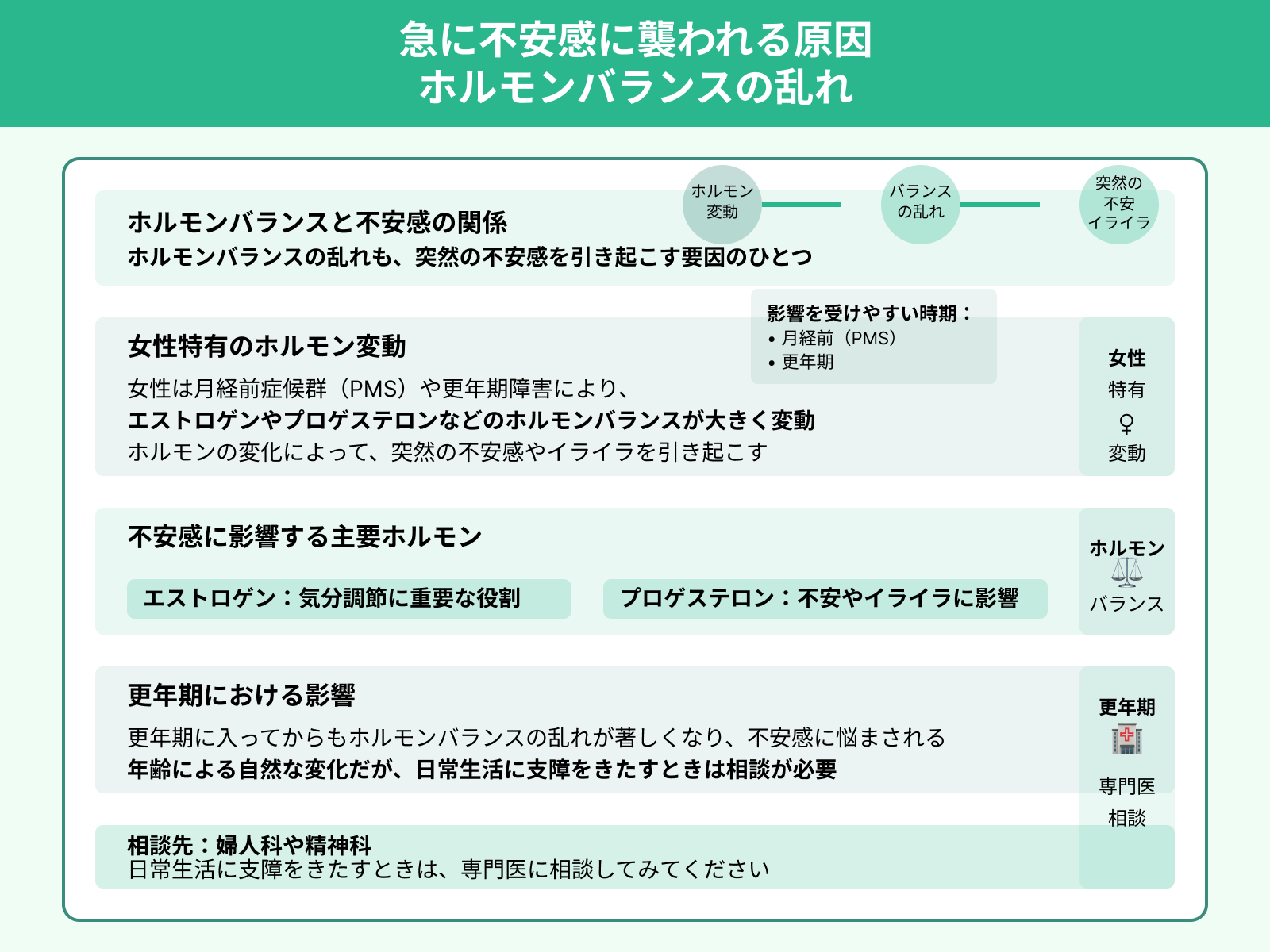

原因2:ホルモンバランスの乱れ

ホルモンバランスの乱れも、突然の不安感を引き起こす要因のひとつです。

とくに、女性は月経前症候群(PMS)や更年期障害により、エストロゲンやプロゲステロンなどのホルモンバランスが大きく変動します。ホルモンの変化によって、突然の不安感やイライラを引き起こすのです。

更年期に入ってからもホルモンバランスの乱れが著しくなり、不安感に悩まされます。更年期は年齢による自然な変化ですが、日常生活に支障をきたすときは婦人科や精神科に相談してみてください。

原因3:パニック障害などの心の病気

急な不安感が頻繁に現れるときは、パニック障害といった心の病気の可能性も考えられます。

パニック障害では予期せぬタイミングで強い不安発作が起こり、動悸やめまいなどの身体症状を伴います。他にも、些細なことで過度な心配や不安を感じ続ける全般性不安障害があります。

電車に乗るときや人混みに入るときに強い不安を感じ、外出を避けるケースもあるのです。日常生活に支障が出たら、心療内科や精神科での受診を検討しましょう。

なお、不安・パニック障害に悩む7万人の方が参加するオンラインコミュニティ「にこっとプラス」では、薬に頼らず「食事」と「栄養」でパニック障害を克服する改善動画を無料配布しています。

実際に、本動画を視聴した91%の方が症状の改善を実感。動画の内容は自宅や外出先でも手軽に取り組めます。

パニック障害を克服する効果的な改善方法を詳しく知りたい方は、ぜひ一度お試しください。

\ 7万人以上が視聴 /

急に不安感に襲われたときの対処法

ここからは、急に不安感に襲われたときの対処法を、5つにまとめて紹介します。

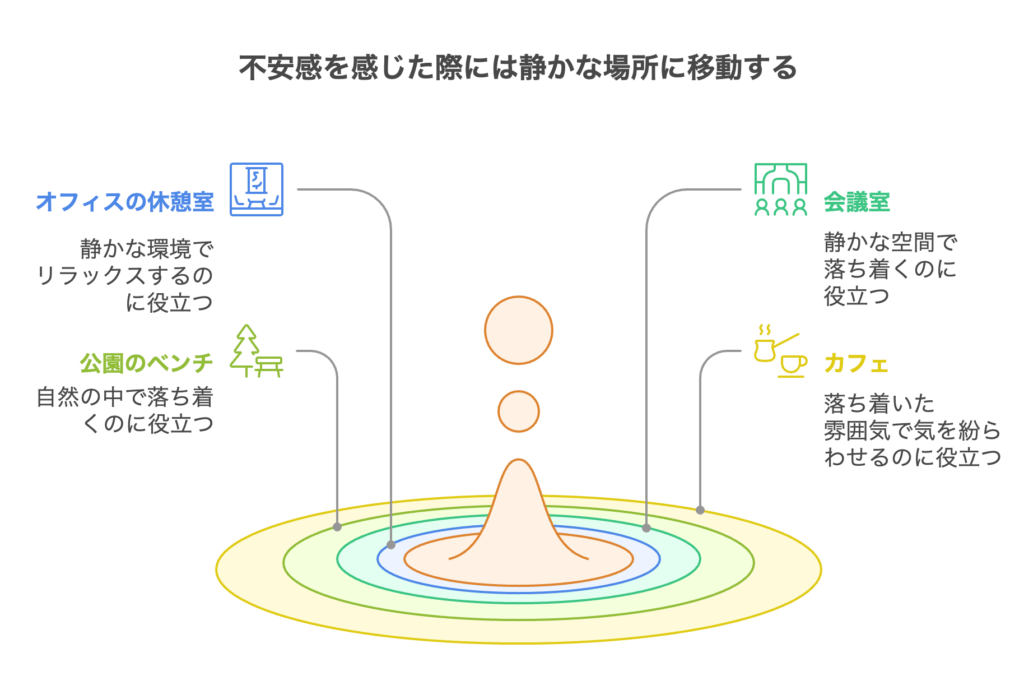

対処法1:静かな場所に移動する

静かな場所に移動することは、急な不安感に襲われたときの対処法のひとつです。

人混みが多くにぎやかな環境は「周囲からの視線が気になる」といった理由から不安感をさらに強める可能性があります。できるだけ早く静かな場所に移動することで、心を落ち着かせやすくなります。

たとえば、オフィスであれば休憩室や会議室、外出先であれば公園のベンチやカフェなどがおすすめです。周囲の音や人の目を気にせずにリラックスできる場所を見つけましょう。

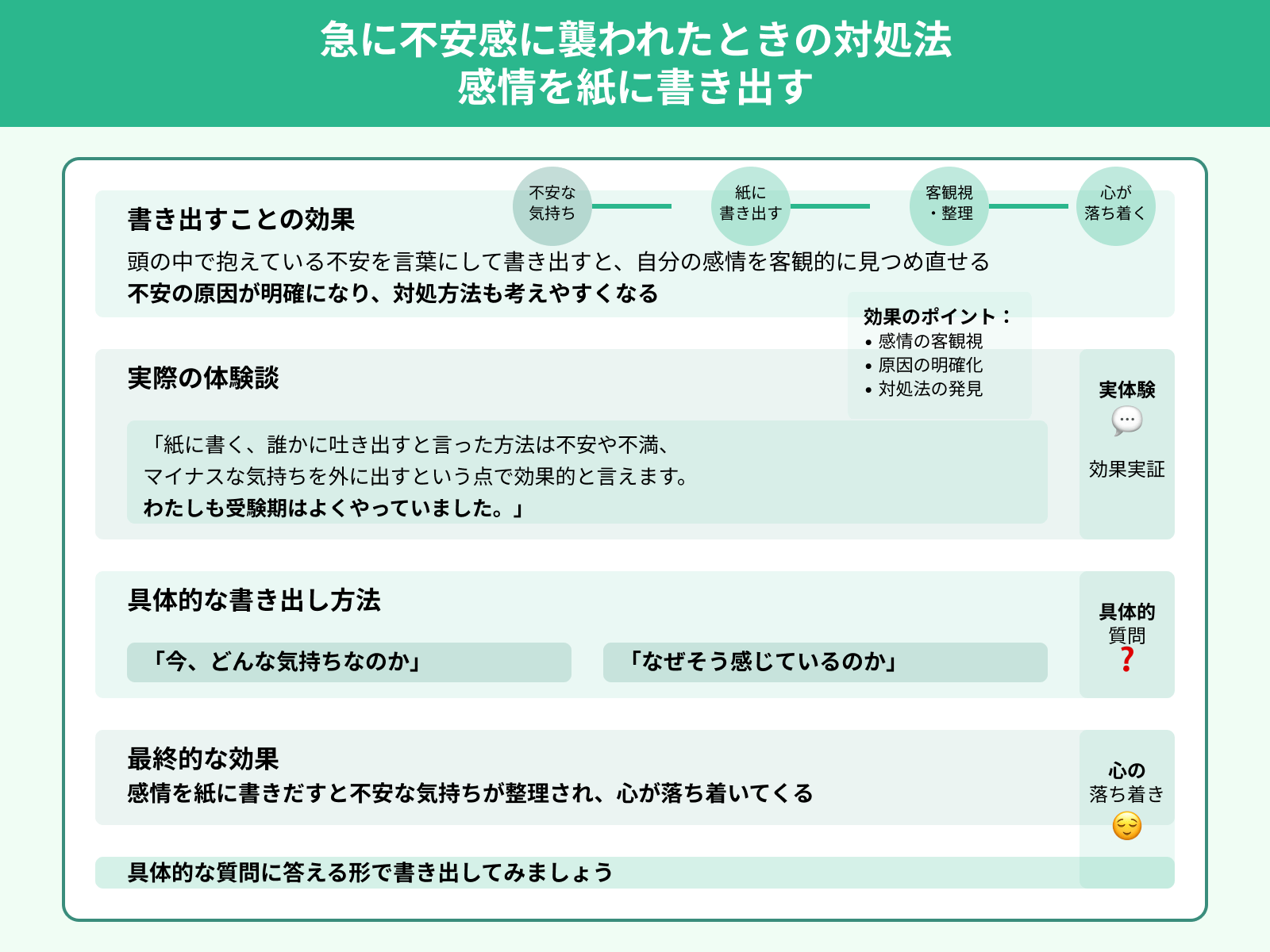

対処法2:感情を紙に書き出す

不安な気持ちを紙に書き出すことは、有効な対処法のひとつです。頭の中で抱えている不安を言葉にして書き出すと、自分の感情を客観的に見つめ直せます。

また、不安の原因が明確になり、対処方法も考えやすくなります。実際に、感情を紙に書き出すという行為を行なっている人も多くいました。

紙に書く、誰かに吐き出すと言った方法は不安や不満、マイナスな気持ちを外に出すという点で効果的と言えます。

引用:Yahoo!知恵袋

わたしも受験期はよくやっていました。

「今、どんな気持ちなのか」「なぜそう感じているのか」といった具体的な質問に答える形で書き出してみましょう。感情を紙に書きだすと不安な気持ちが整理され、心が落ち着いてきます。

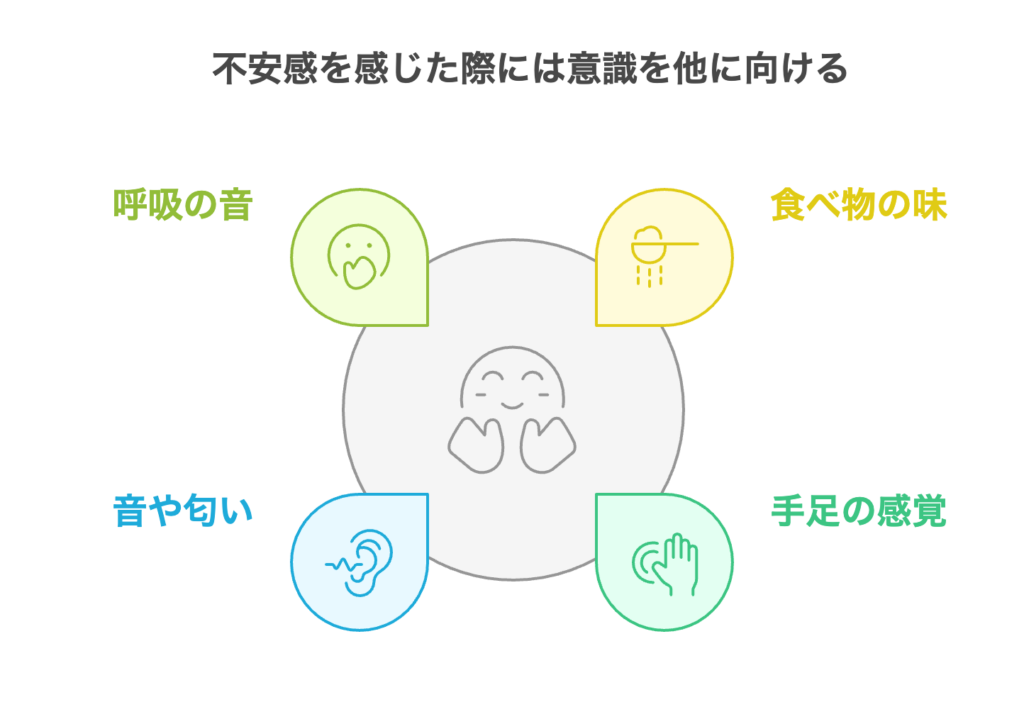

対処法3:意識を他に向ける

急に不安感に襲われたら、意識を別のことに向けてみてください。今この瞬間の感覚に意識を集中させると、不安な思考から距離を置けます。具体的には、次のものに意識を向けてみましょう。

- 食べ物の味や温度

- 手足の感覚

- 音や匂い

- 呼吸の音

食事中は食べ物がどんな味なのか、どれくらい温かいかを感じてみてください。甘い、辛い、美味しいなど食べ物からの情報を受け取りましょう。食感や匂いを感じ取るのも有効です。

また、不安で手足がこわばっていたり呼吸が早くなったりしていると感じたら、それを受け入れるようにしてください。実際に、意識を他に向けることを実施して、不安感を解消している人も多くいます。

呼吸に意識を集中していれば、思考や感情は湧いてきません。これはこれで、瞑想は成功しているということです。

引用:Yahoo!知恵袋

問題は、何かの出来事があって、不安な感情が起きた時です。不安な感情は、常に「嫌な身体的感覚」を伴います。その時すぐに、この「嫌な身体的感覚」に意識を向け、感じ取るような感覚で、じーっと観察し続けてみましょう。しばらくすると、「嫌な身体的感覚」が消えていくはずです。これを何度か繰り返すうちに、同じことでは不安感は起きなくなります。

上記のように、意識を他に向けることで不安な思考のループから抜け出し、現実に意識を戻せるようになります。

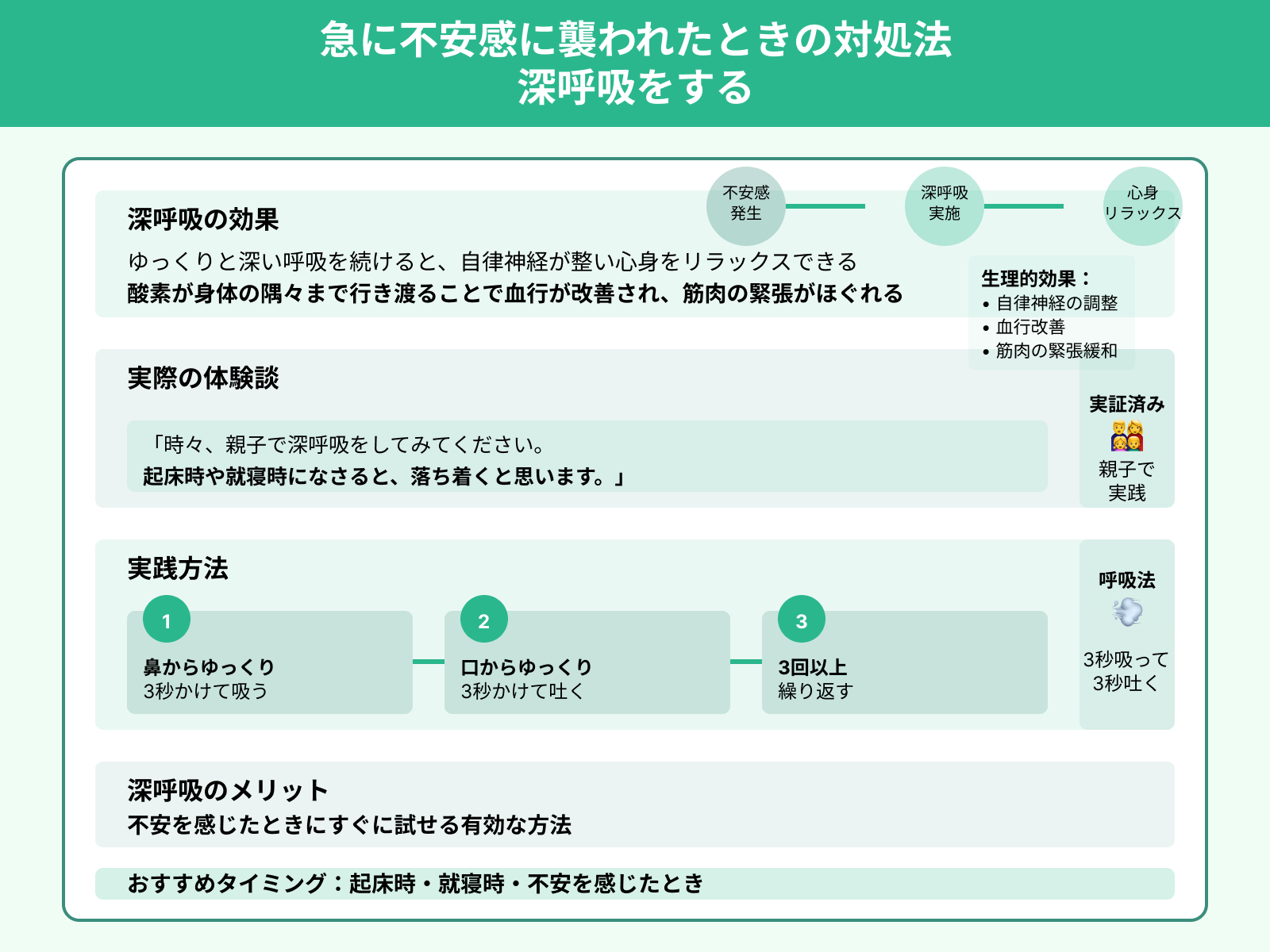

対処法4:深呼吸をする

深呼吸は、不安感に襲われたときに有効な方法です。ゆっくりと深い呼吸を続けると、自律神経が整い心身をリラックスできます。

酸素が身体の隅々まで行き渡ることで血行が改善され、筋肉の緊張がほぐれていくのです。実際に、深呼吸をすることで不安感を解消できた人も多くいます。

できそうなことを書かせてもらいます。

引用:TOKYOメンターカフェ

時々、親子で深呼吸をしてみてください。起床時や就寝時になさると、落ち着くと思います。

実践方法としては、鼻からゆっくり3秒かけて吸い、口からゆっくり3秒吐くのを3回以上繰り返します。深呼吸は、不安を感じたときにすぐに試せる有効な方法です。

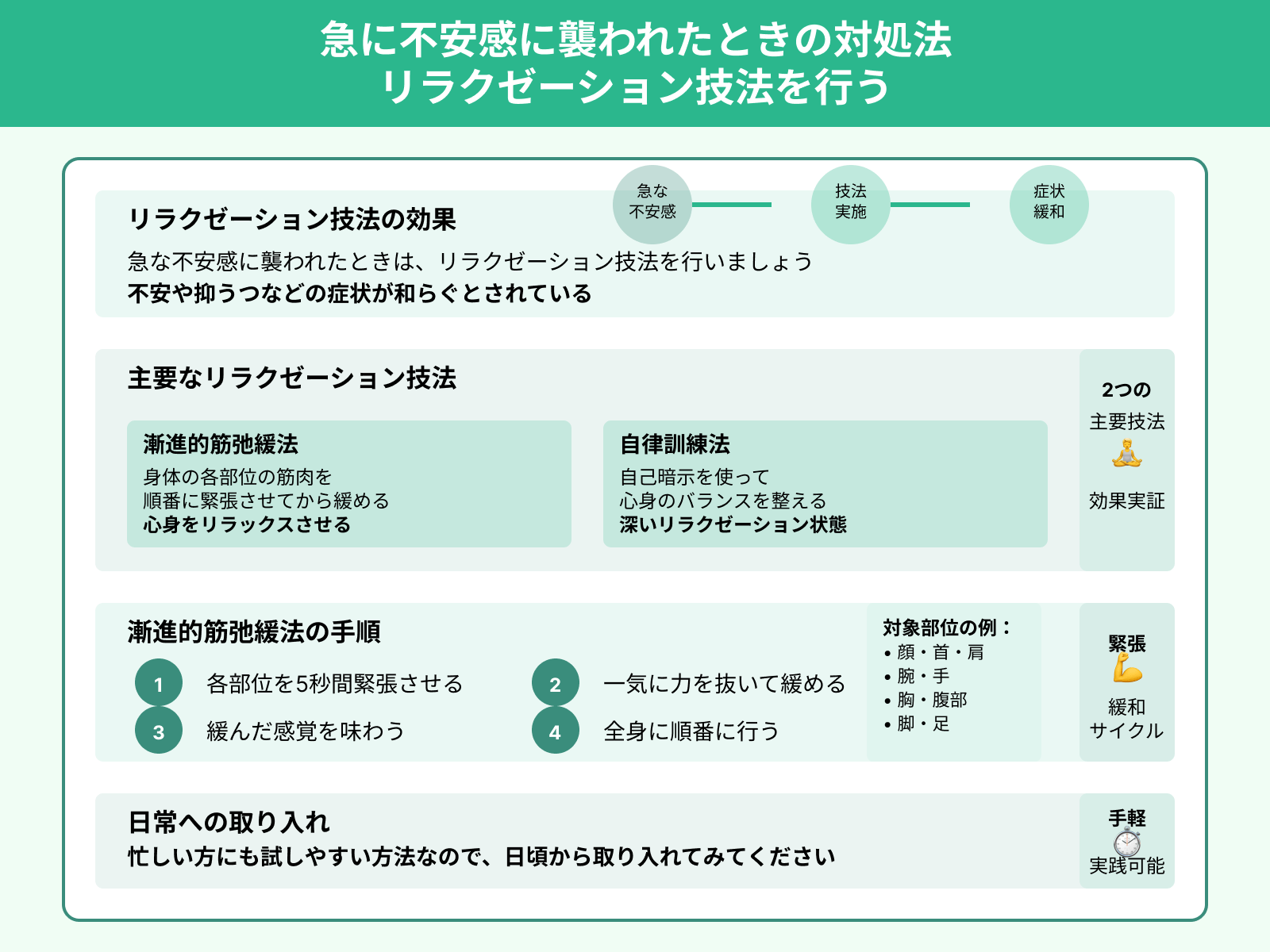

対処法5:リラクゼーション技法を行う

急な不安感に襲われたときは、リラクゼーション技法を行いましょう。漸進的筋弛緩法や自律訓練法などのリラクゼーション技法を行うと、不安や抑うつなどの症状が和らぐとされているのです。

漸進的筋弛緩法では、身体の各部位の筋肉を順番に緊張させてから緩めることで、心身をリラックスさせます。自律訓練法では、自己暗示を使って心身のバランスを整えます。

忙しい方にも試しやすい方法なので、日頃から取り入れてみてください。

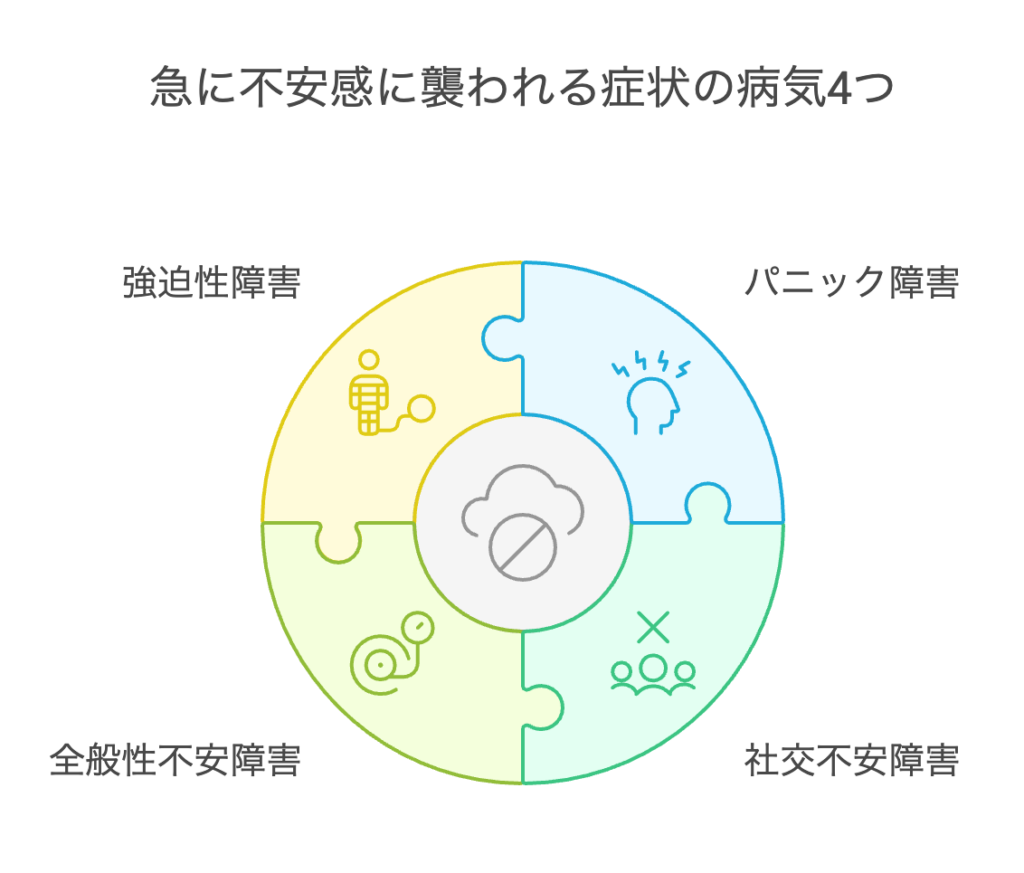

急に不安感に襲われる症状の病気

ここからは、急に不安感に襲われる症状の病気を、4つにまとめて紹介します。

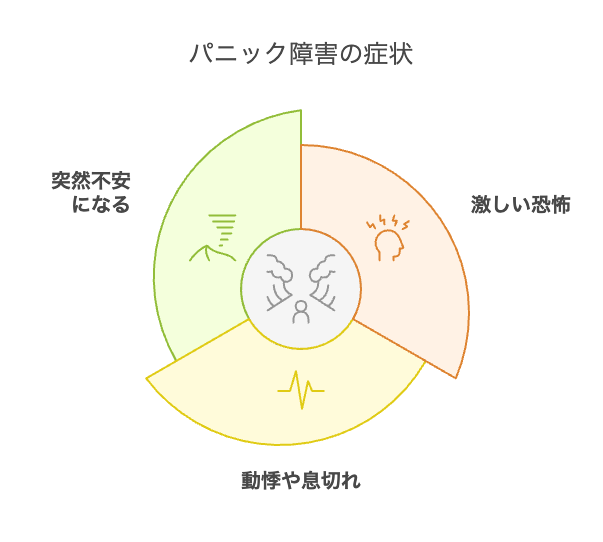

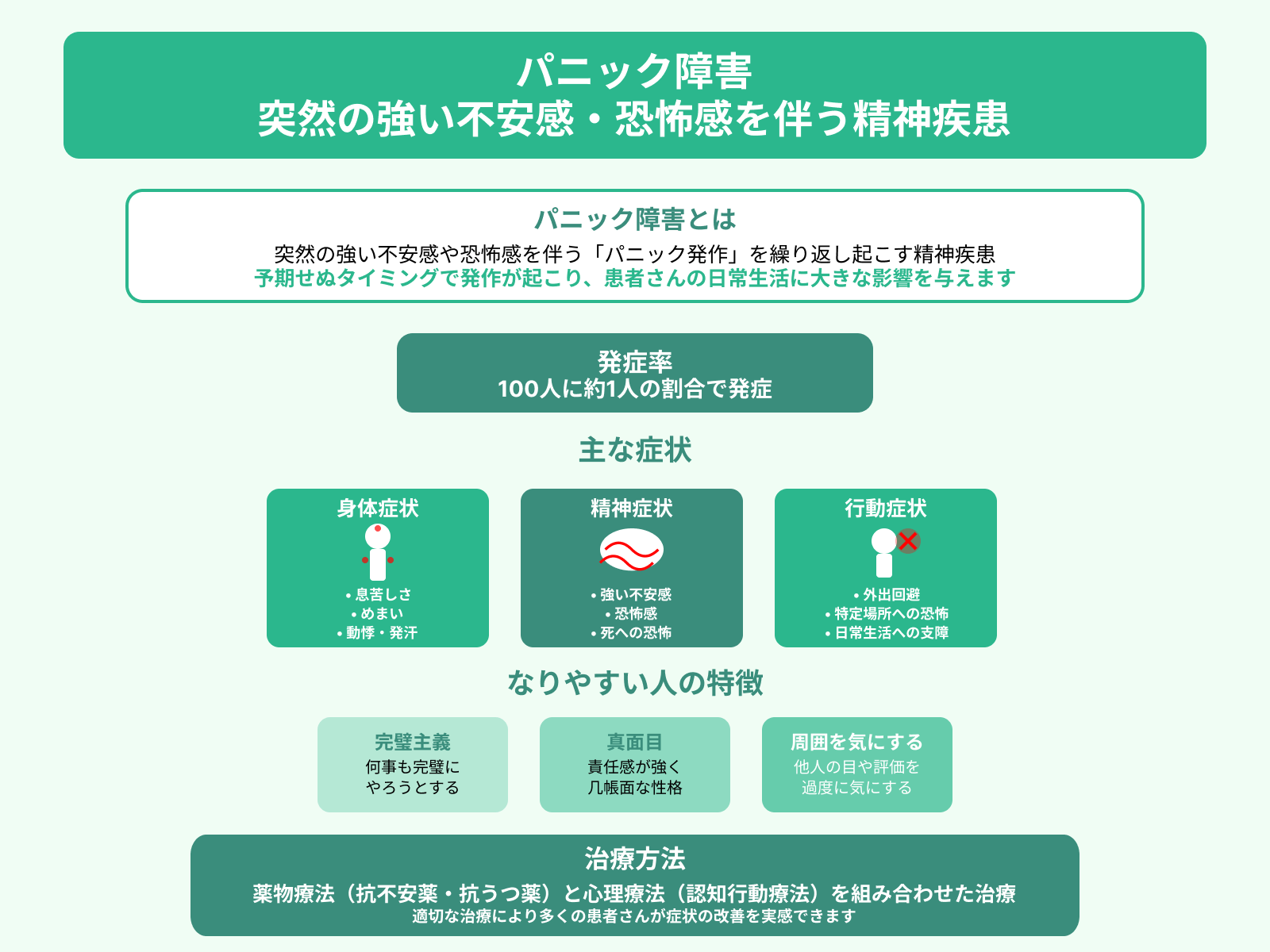

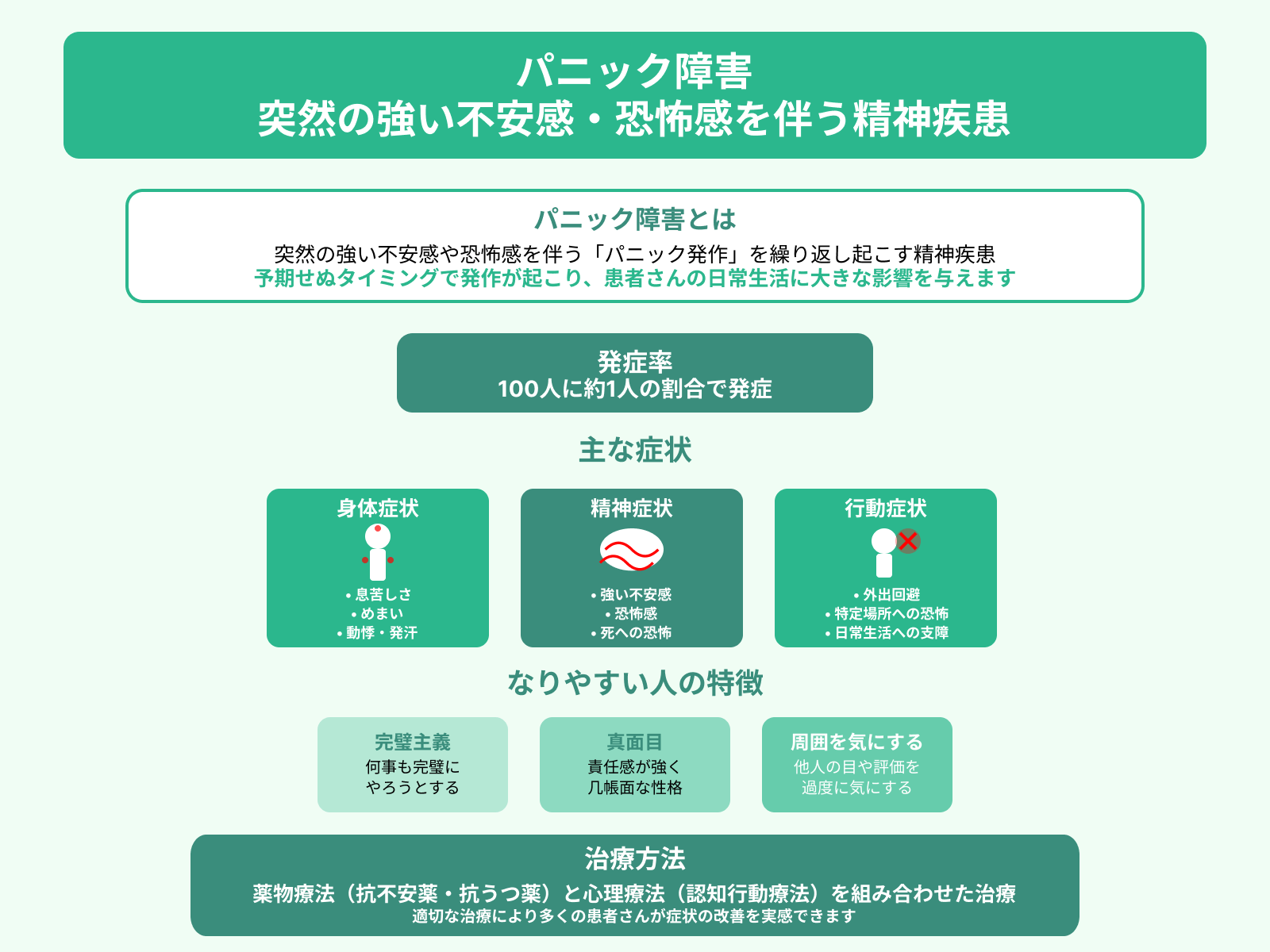

パニック障害

パニック障害は、突然の強い不安を引き起こすパニック発作が特徴の病気です。

パニック発作が起きると、動悸や呼吸困難、めまいなどの身体症状が急に現れます。死の恐怖や現実感の喪失感を伴うこともあり、発作が起きた場所から逃げ出したくなる衝動に駆られるのです。

一度パニック発作を経験すると、また発作が起きるのではないかという予期不安に悩まされます。その結果、電車や人混みなど発作が起きた場所を避けるようになってしまうのです。

なお、パニック障害の特徴や根本的な発症原因をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

社交不安障害

社交不安障害は、他者からの視線や評価に対して過度な不安を感じる病気です。

人前で話をする、会議で発言するなど、社交場面で強い不安や緊張を感じます。赤面、手や声の震えなどの症状も現れるため、さらに不安が強まる悪循環に陥るケースもあるのです。

たとえば、仕事の会議で発言を求められただけで、急に動悸が激しくなったり、頭が真っ白になったりします。このような症状により、社会生活に支障をきたすようになります。

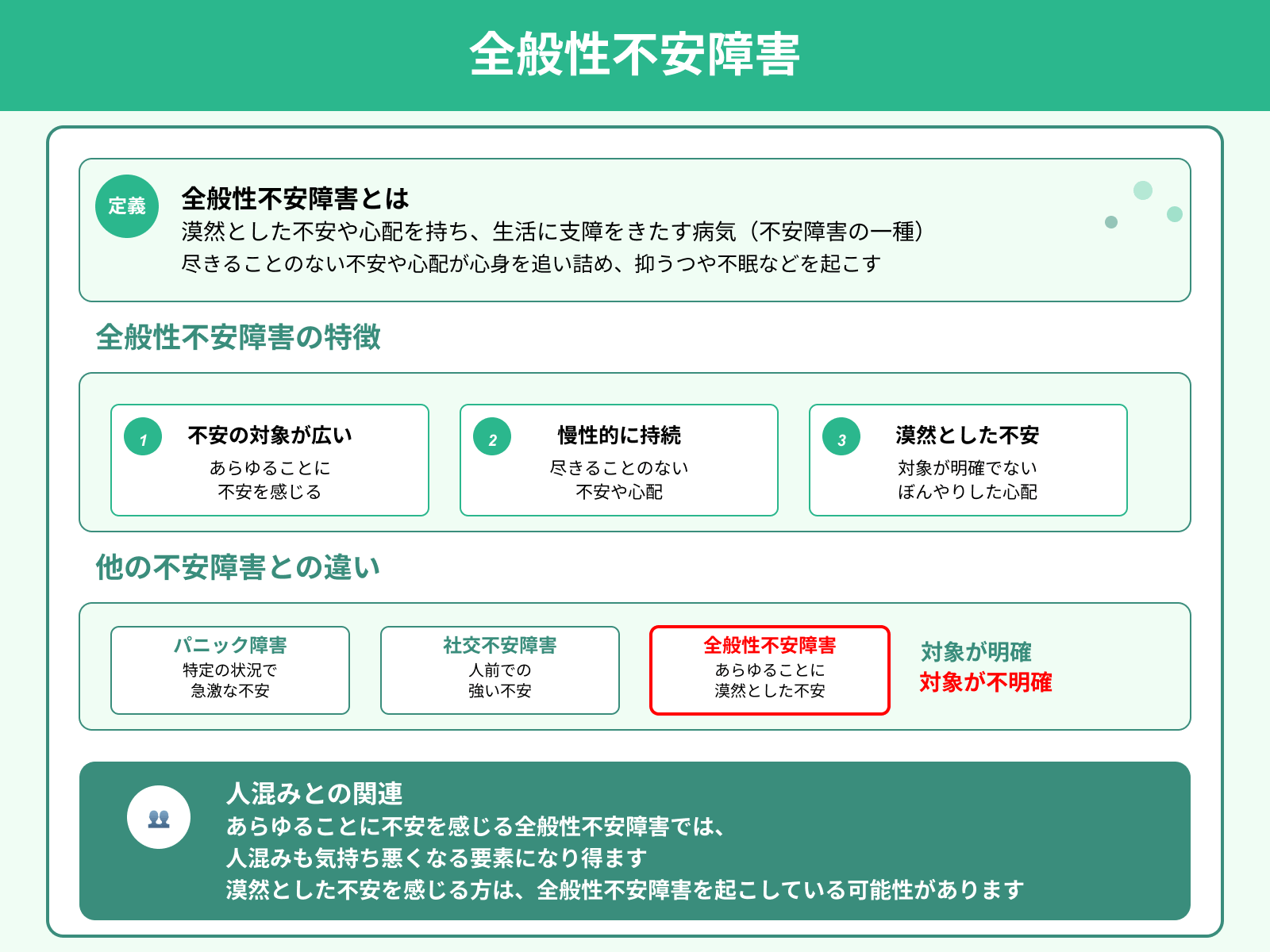

全般性不安障害

全般性不安障害は、日常生活のさまざまな場面で過度な心配や不安が続く病気です。

仕事や家族、健康など複数の事柄に対して必要以上に心配してしまい、その不安をコントロールすることが難しくなります。不安に伴って筋肉の緊張、疲れやすさ、集中力の低下、睡眠の問題などの症状も現れるのです。

些細な出来事でも最悪の事態を想像してしまい、日常生活を穏やかに過ごせなくなります。

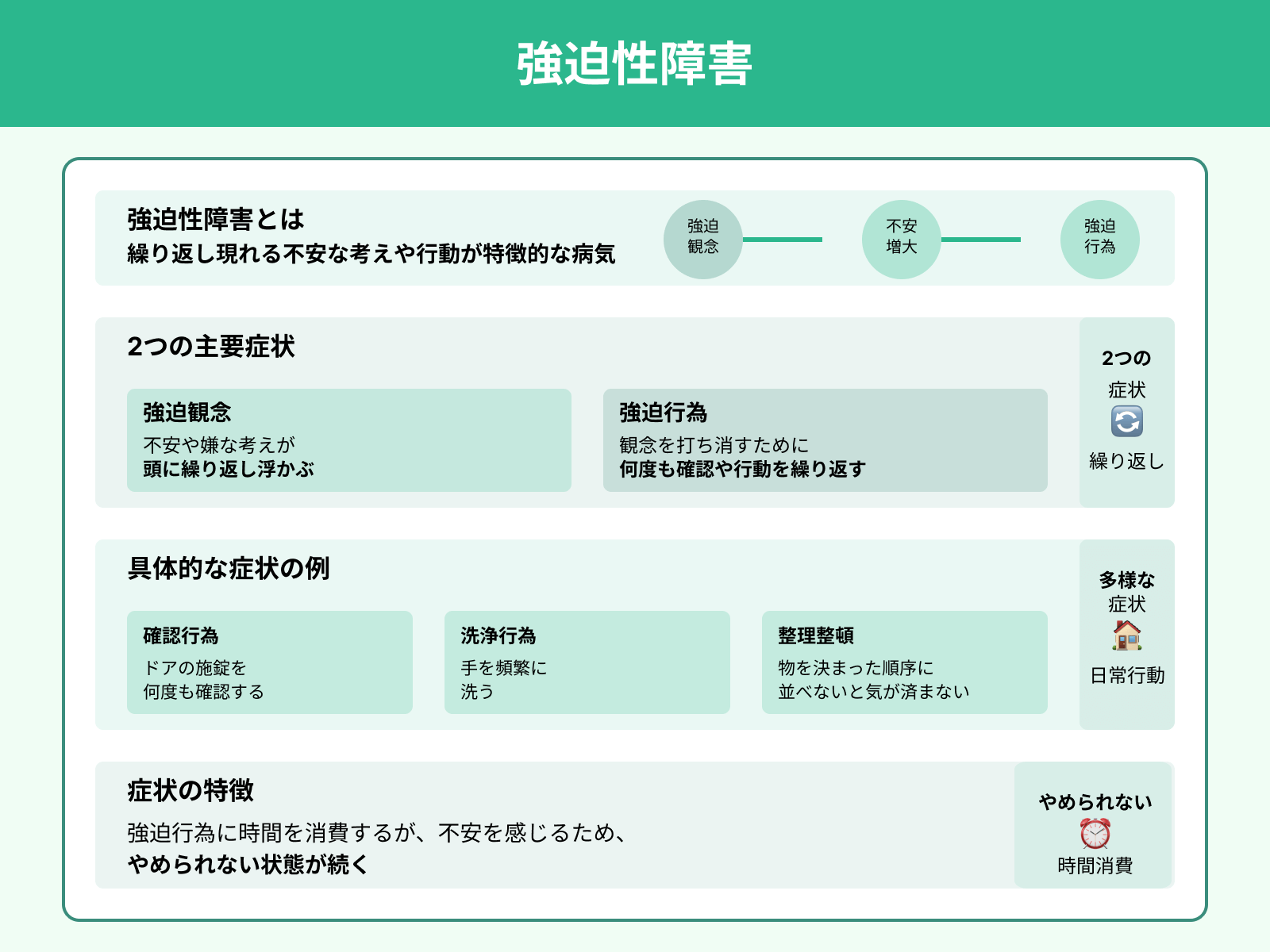

強迫性障害

強迫性障害は、繰り返し現れる不安な考えや行動が特徴的な病気です。

不安や嫌な考えが頭に浮かぶ強迫観念や、それを打ち消すために何度も確認や行動を繰り返す強迫行為が現れます。たとえば、ドアの施錠を何度も確認する、手を頻繁に洗う、物を決まった順序に並べないと気が済まなくなるなどです。

強迫性障害の方は強迫行為に時間を消費しますが、不安を感じるため、やめられない状態が続きます。

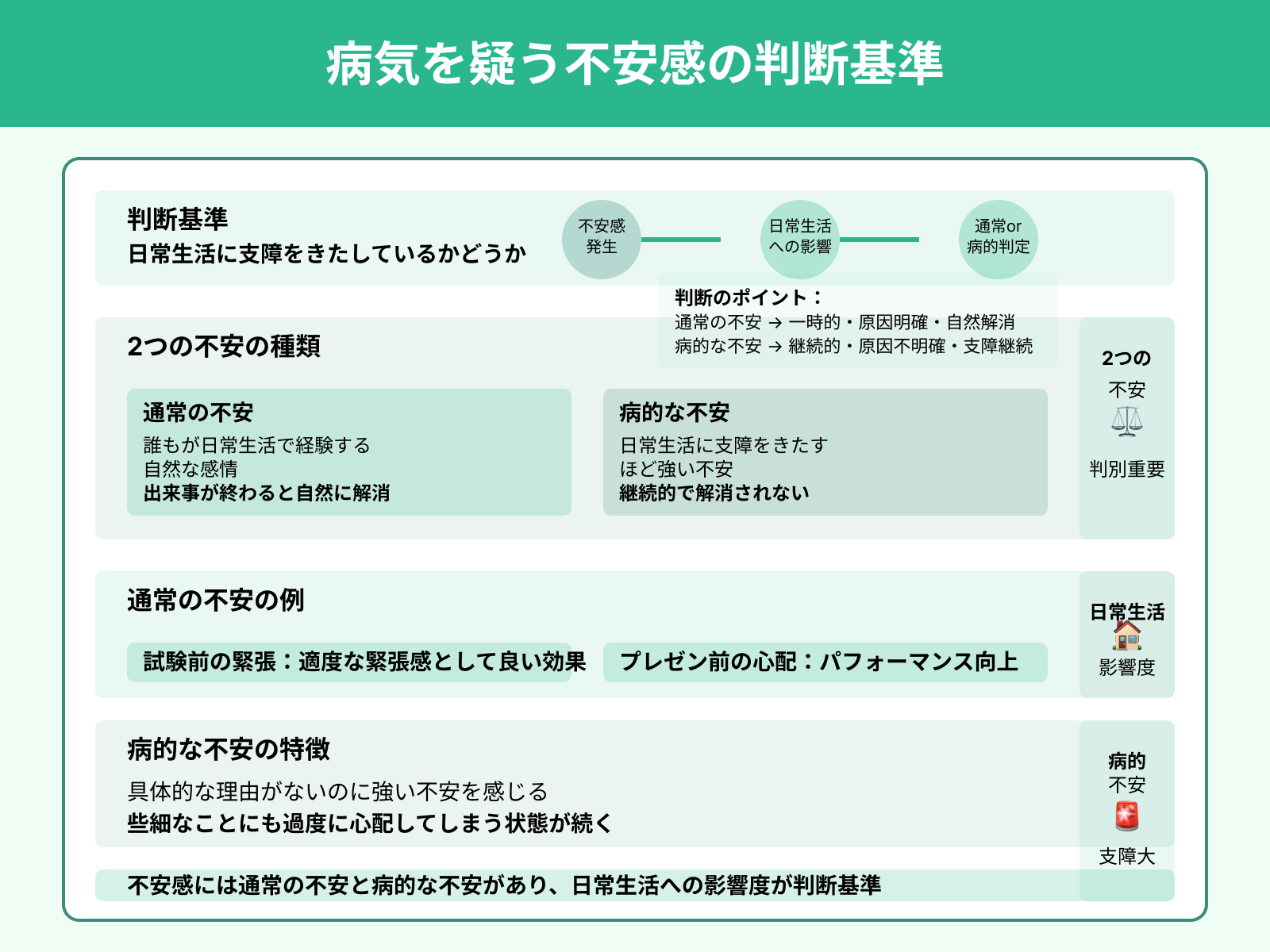

病気を疑う不安感の判断基準

病気を疑う不安感の判断基準としては、日常生活に支障をきたしているかどうかです。不安感には、通常の不安と病的な不安があります。

通常の不安は、誰もが日常生活で経験する自然な感情です。試験前の緊張、大切なプレゼンテーションを控えての心配は適度な緊張感として良い効果を生む可能性もあります。このような不安は、出来事が終わると自然に解消されていくのです。

一方、病的な不安は日常生活に支障をきたすほど強くなります。具体的な理由がないのに強い不安を感じたり、些細なことにも過度に心配してしまったりする状態が続くのです。

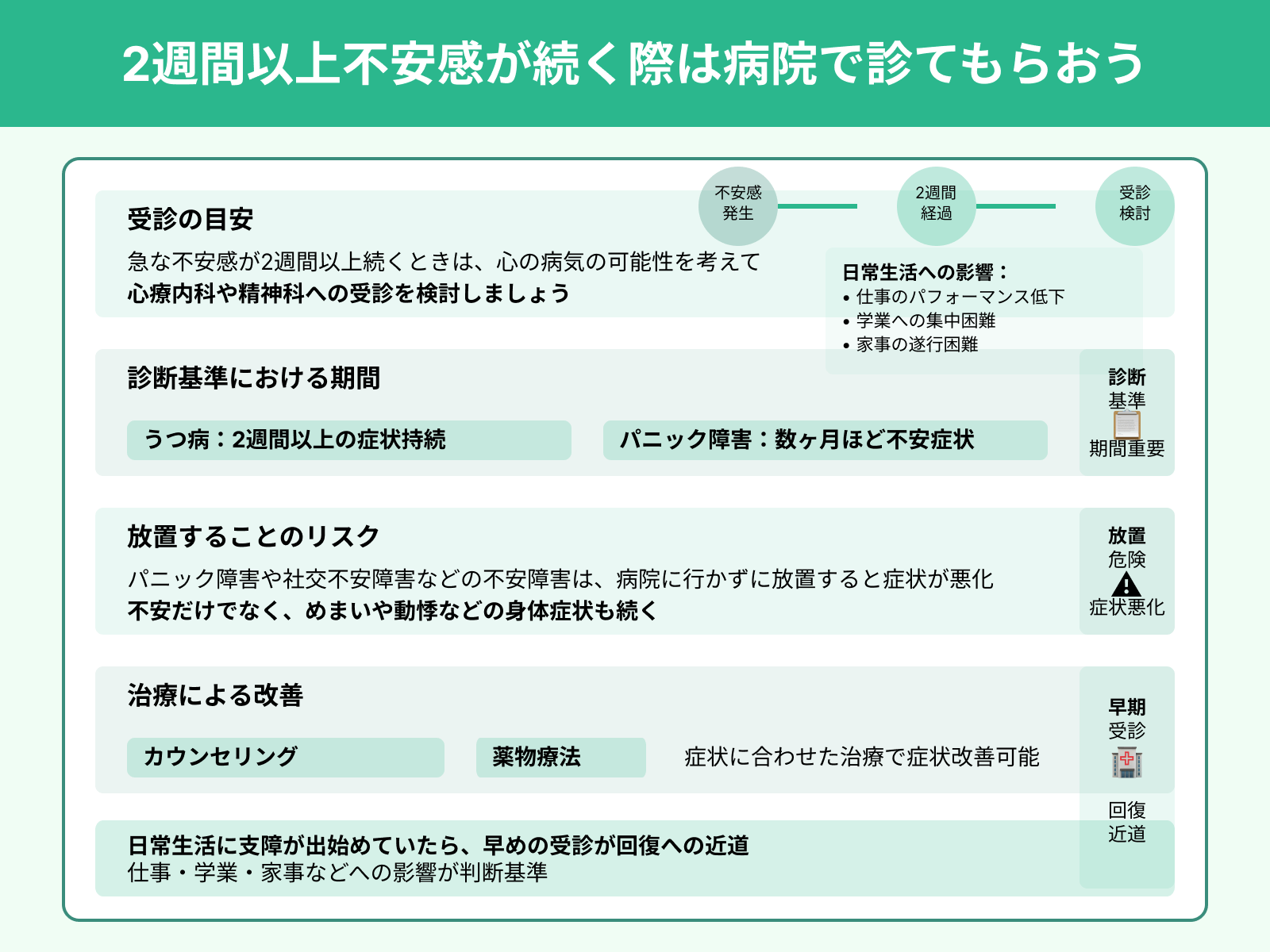

2週間以上不安感が続く際は病院で診てもらおう

急な不安感が2週間以上続くときは、心の病気の可能性を考えて心療内科や精神科への受診を検討しましょう。診断基準では、うつ病は2週間以上、パニック障害は数ヶ月ほど不安症状が出るケースがあるとされているためです。

パニック障害や社交不安障害などの不安障害は、病院に行かずに放置すると症状が悪化する恐れがあります。不安だけでなく、身体に現れるめまいや動悸などの症状も続いてしまうのです。

カウンセリングや薬物療法などの症状に合わせた治療を行えば、症状を改善できます。不安感によって仕事や学業、家事など日常生活に支障が出始めていたら、早めの受診が回復への近道となるのです。

まとめ

急に不安感に襲われる原因には、ストレスやホルモンバランスの乱れ、さまざまな心の病気が考えられます。症状が出たときは、深呼吸やリラクゼーション技法などの対処法を試してみてください。

不安感が2週間以上続くとき、日常生活に支障が出るときは、心療内科や精神科での受診を検討しましょう。適切な治療を受ければ、症状は改善していきます。

一人で抱え込まず、周囲に相談したり、医師の助けを借りたりすることが大切です。本記事があなたのお役に立てることを願っております。