この記事では解決法も交え、一人になると不安になる原因を解説します。

一人になるとよく不安になってしまう…

一人になると不安になるのは何かの病気?

他の人は一人になることに不安を感じないのかな?

自分の時間を大切にしたくても、一人になると不安で落ち着かなくなってしまうという方もいますよね。なかには、生活に支障をきたすほどの強い不安に、何かの病気ではないかと心配な方もいるでしょう。

結論、一人になると不安になる症状が2週間以上続いている場合「不安障害」という病気の可能性があります。放置しておくと現状の不安を悪化させ、悪循環を起こすこともあるため注意が必要です。

そこで本記事では、不安障害や一人になると不安になる人の共通点を紹介します。不安障害への向き合い方や治療法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

- 一人になると不安になる場合は不安障害の可能性がある

- 不安と上手に向き合うために不安を認め気持ちを切り替えよう

- 自力での対処が困難な場合は専門家への相談が必要

なお、周囲にパニック障害の悩みを相談できず、おひとりで悩まれている方は不安・パニック障害に悩む7万人以上の方が参考にした、不安パニック専門のオンラインサポートコミュニティ「nicot+(にこっとプラス)」をご活用ください。

「にこっとプラス」では、次のようにオンライン上で参加者同士が症状への悩みや対処法といった情報を気軽に交換できます。

「気持ちがわかってもらえるか不安…」といった方でも、同じパニック症状に悩む参加者同士であれば、気負いすることなく悩みや不安を打ち明けられますよ。

「どんなところなんだろう?」と気になる方は、下のボタンから詳細をご確認ください。

本記事を音声で聴く

一人になると不安になる=不安障害

先述したように、一人になると不安になる症状がある場合、不安障害の可能性があります。不安は誰もが抱く当たり前の感情です。

しかし、理由もなく長引いたり生活に支障をきたしたりする場合は「不安障害」を疑いましょう。ここからは不安障害への理解を深めるために、次の2つをまとめて解説します。

不安障害とは

不安障害とは強い不安や恐怖により、日常生活に支障をきたす疾患です。原因がなくても不安で落ち着かず、将来やさまざまな出来事を強く心配します。

不安障害は、一人でいると強い不安や恐怖を感じ、動悸や息切れなどの身体症状が現れる場合があります。また、コントロールできないほど不安が強く出ることがあり、発症の瞬間が予測できません。

仕事や勉強に集中できず、ミスが増えたり効率が落ちたりと生活に支障をきたす場合があります。

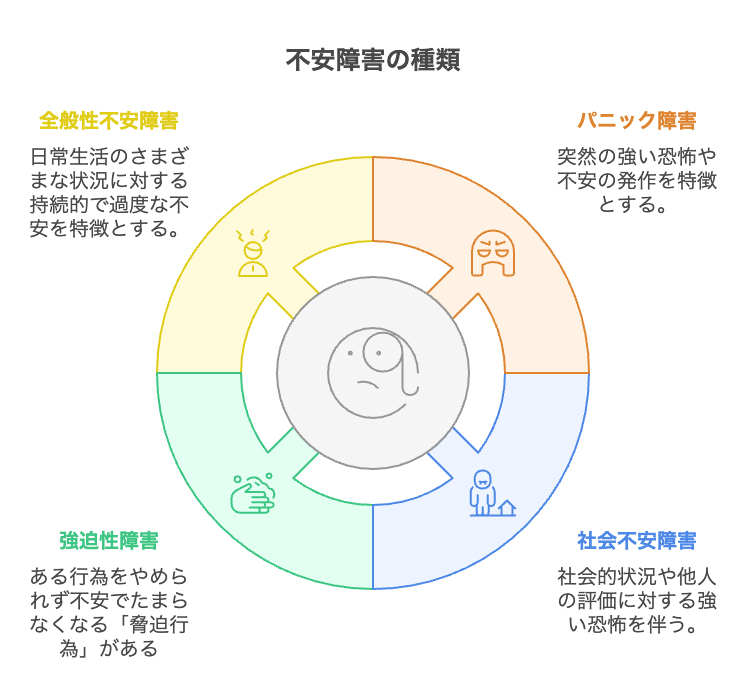

不安障害の種類

不安障害にはいくつかの種類があり、それぞれに異なる特徴があります。下の表では、不安障害の種類を4つにまとめています。

<不安障害の種類と特徴>

| 疾患名 | 特徴 |

|---|---|

| パニック障害 | 突然の激しい不安、動悸やめまい、呼吸苦など死を予感する程の「パニック発作」「予期不安」や「広場恐怖」が起きる |

| 社会不安障害 | 人前で注目されることや羞恥を受けることに苦痛を感じるパニック発作を起こす場合がある人との接触を避けるようになる |

| 強迫性障害 | ある行為をやめられず不安でたまらなくなる「脅迫行為」がある ・手を洗い続ける ・電信柱の数を数え続ける など |

| 全般性不安障害 | 極度の不安や心配が半年以上持続する落ち着きがなくなる、疲れやすい、イライラするなど |

不安障害の種類によって特徴的な症状があり、ほとんどが日常生活に支障をきたします。思い当たる症状がある場合は、不安障害に該当する可能性があるため注意が必要です。

なお、下の記事ではパニック障害の対処法を症状・状況別にまとめているので、あわせて参考にしてください。

一人になると不安になる人の共通点

ここからは、一人になると不安になる人の共通点を、4つにまとめて紹介します。

感情を共有する人がいない

感情を共有する人がいないことは、一人になると不安になる人の共通点として挙げられます。

過去の経験や、性格的な要因で感情を共有する経験が少なかった人には、不安になりやすい傾向があります。なぜなら、自分のなかにある感情が認められないと孤独感が増大するためです。

また、人とのつながりが希薄な人も、孤独を感じやすい傾向にあります。一日の出来事や感想、悩みなどを共感できる相手がいると不安になる可能性は大きく減ります。

ポジティブな感情もネガティブな感情も、否定しないことが大切です。一人になると不安になってしまうのは、感情を共有する相手が近くにいないからかもしれません。

人とのコミュニケーションが少ない

人とのコミュニケーションが少ないことは、一人になると不安になる人の共通点のひとつです。人間は人との交流で自分の感情を認め、存在価値を実感する特徴があります。

人との交流が苦手な方でも、信頼できる人と話すことで安心した記憶があるはずです。人間は言葉でコミュニケーションをとる生き物です。

もちろん、会話だけでなく文章での交流も含まれます。人と話す機会が少ない、もしくは表面的な会話に留まっている場合は、不安になりやすい傾向があるといえます。

熱中できるものがない

一人になると不安になる人は、時間を忘れるほど熱中できるものがないことが共通点のひとつです。不安障害では、未来の出来事や不確実な事象に対して過剰な不安を感じるため、作業に集中しづらくなります。

また、心身の不調から新たなことに取り組むエネルギーが確保できない場合もあるでしょう。結果として、一人の時間を充実させるものを見つけにくくなります。

一人の時間を不安に感じ、逃げ出してしまいたいと思う方ほどこの傾向が強いかもしれません。熱中できるものがない方は、空白の時間に不安を感じやすくなります。

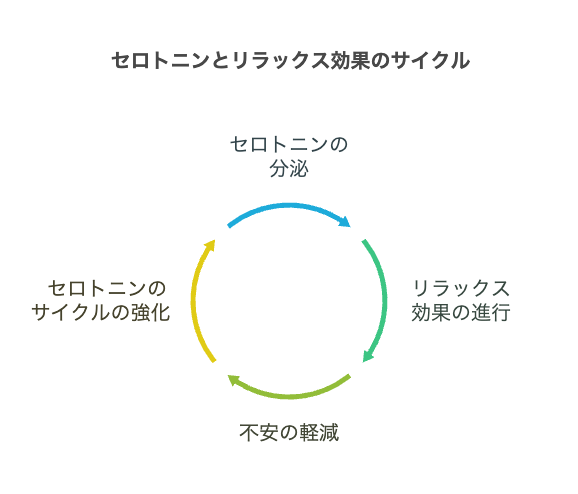

セロトニンが不足している

一人になると不安になる人の共通点として、セロトニンが不足していることも挙げられます。不安障害では、脳内の神経伝達物質であるセロトニンが不足しているといわれています。

なぜなら、セロトニンはリラックス効果をもつホルモンであるためです。ストレスや遺伝、生活習慣の乱れなどがセロトニンの分泌に影響を与えます。

セロトニンが不足するとイライラしやすくなり、普段気にならないことが気になり心の平穏が崩れがちです。大阪河崎リハビリテーション大学の研究でも、セロトニンが不足すると攻撃性や衝動性、自殺企図などが起こると報告されています。

セロトニンが不足していると、少しの不安も敏感に感じやすくなるでしょう。

なお、下の記事では夜になると不安に襲われる理由を詳しく紹介しているので、あわせて参考にしてください。

不安障害への向き合い方

ここからは、不安障害への向き合い方を、5つにまとめて紹介します。

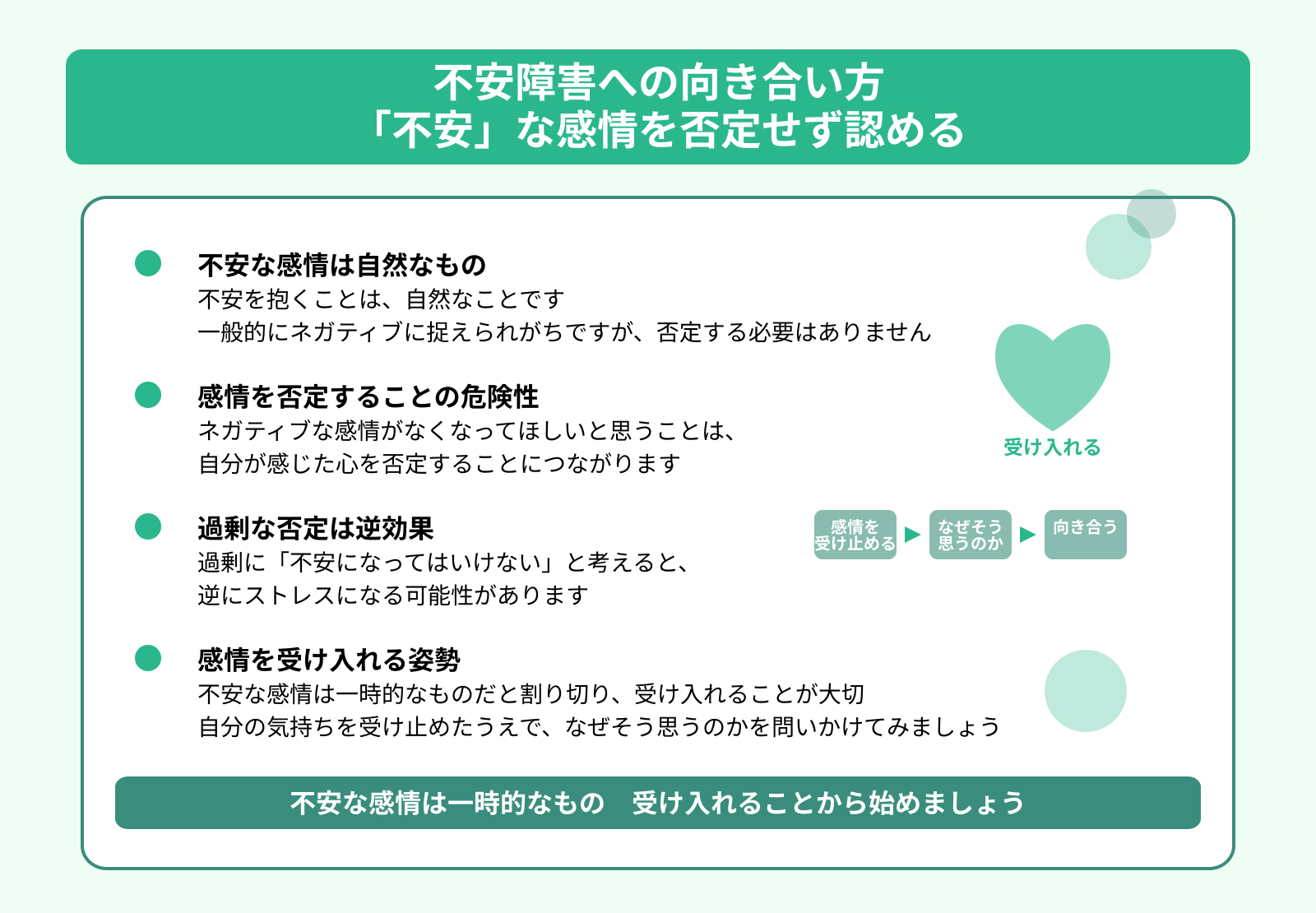

「不安」な感情を否定せず認める

不安障害に向き合うには、「不安」な感情を否定せず認めることが大切です。不安な感情は、一般的にネガティブに捉えられがちです。

しかし、ネガティブな感情がなくなってほしいと思うことは、自分が感じた心を否定することにつながります。不安を抱くことは、自然なことです。過剰に「不安になってはいけない」と考えると、逆にストレスになる可能性があります。

自分のなかに存在する不安な感情は一時的なものだと割り切り、受け入れることが大切です。自分の気持ちを一度受け止めたうえで、なぜそう思うのかを問いかけ、向き合ってみましょう。

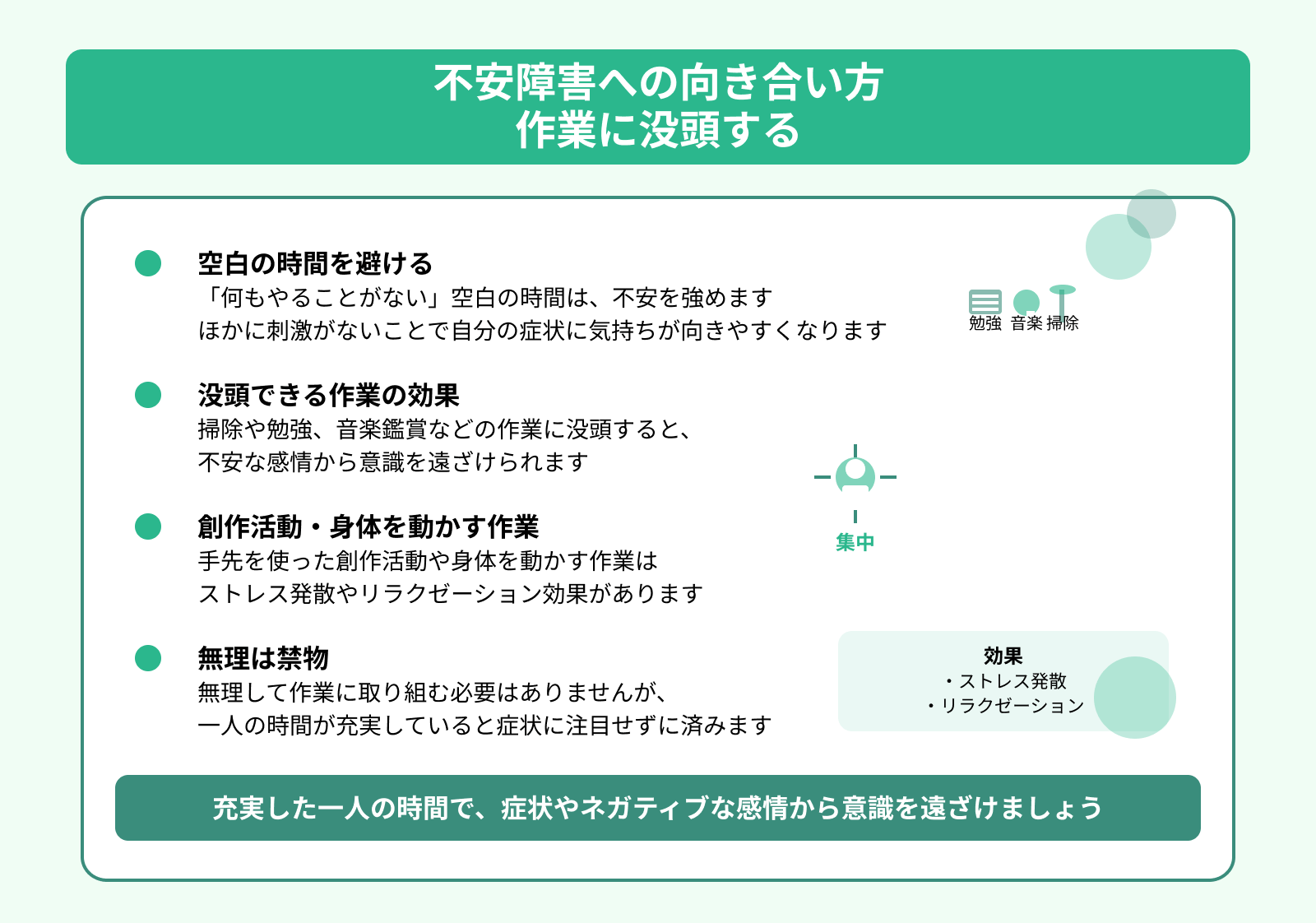

作業に没頭する

作業に没頭することは、不安障害に向きあう効果的な方法のひとつです。「何もやることがない」空白の時間は、不安を強めます。ほかに刺激がないことで自分の症状に気持ちが向きやすくなってしまうためです。

たとえば、掃除や勉強、音楽鑑賞などの作業に没頭すると、不安な感情から意識を遠ざけられます。また、手先を使った創作活動や身体を動かす作業はストレス発散やリラクゼーション効果もあります。

無理して作業に取り組む必要はありませんが、一人の時間が充実していると症状やネガティブな感情に注目せずに済むでしょう。

セロトニン不足を解消する

セロトニン不足の解消は、心の平穏につながる重要なポイントです。リラックスに関与するセロトニンを増やすと、イライラや不安に向き合えるようになるためです。

不安障害やパニック障害の治療手段である薬物療法でも、セロトニン濃度を高める方法が有効とされています。

薬物療法以外でセロトニンを増やすには、規則正しい生活や良質な睡眠、適度な運動などがおすすめです。栄養バランスのよい食事も、セロトニン増加に効果的です。

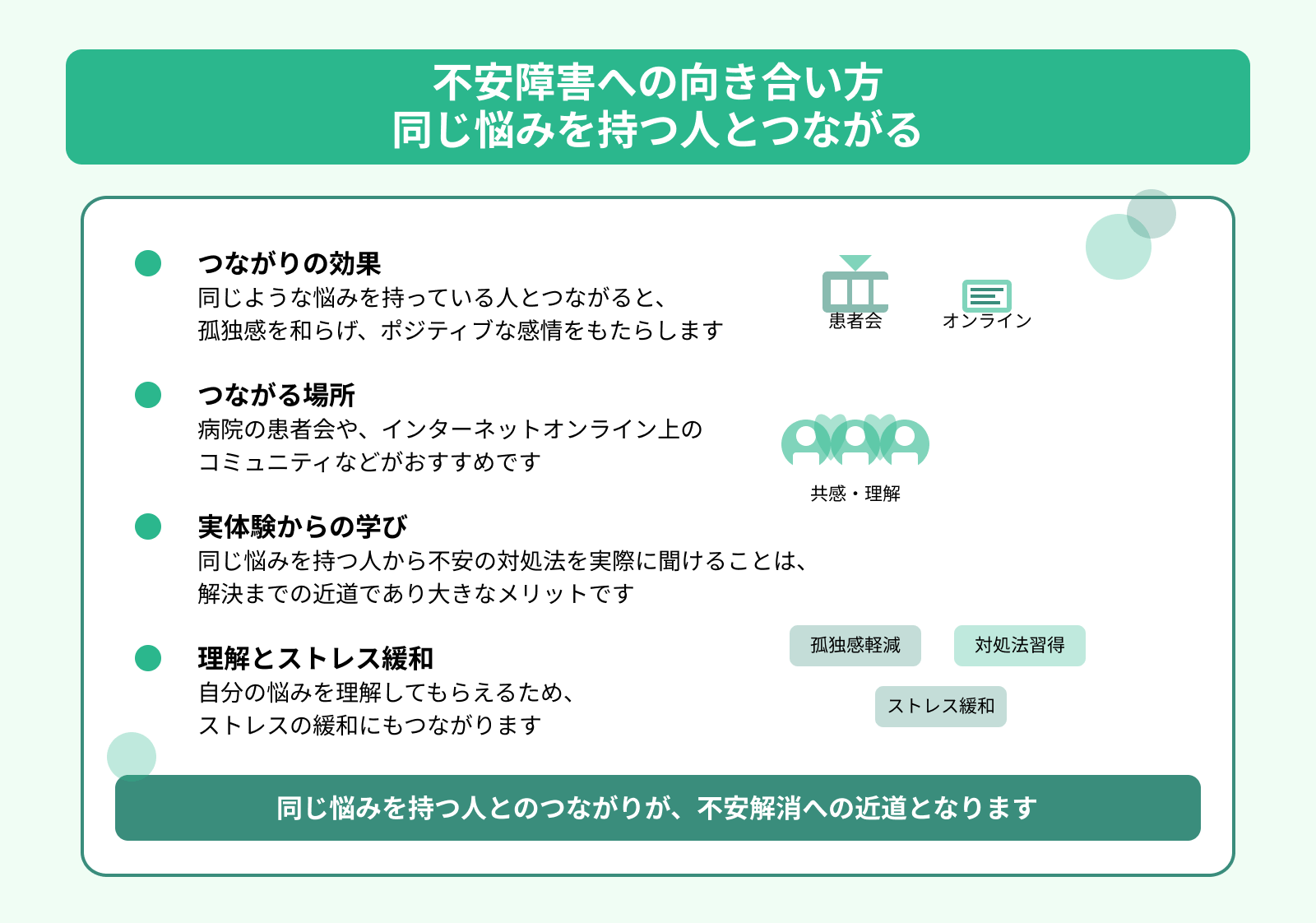

同じ悩みを持つ人とつながる

同じような悩みを持っている人とつながると、不安の解消につながります。孤独感を和らげ、ポジティブな感情をもたらすためです。

たとえば、病院の患者会や、インターネットオンライン上のコミュニティなどがおすすめです。同じ悩みを持つ人から不安の対処法を実際に聞けることは、解決までの近道であり大きなメリットです。

また、自分の悩みを理解してもらえるため、ストレスの緩和にもつながります。

不安・パニック障害に悩む7万人の方が参加するオンラインコミュニティ「nicot+(にこっとプラス)」では、不安障害を克服するための情報を無料で配布しています。気になる方はぜひ一度お試しください。

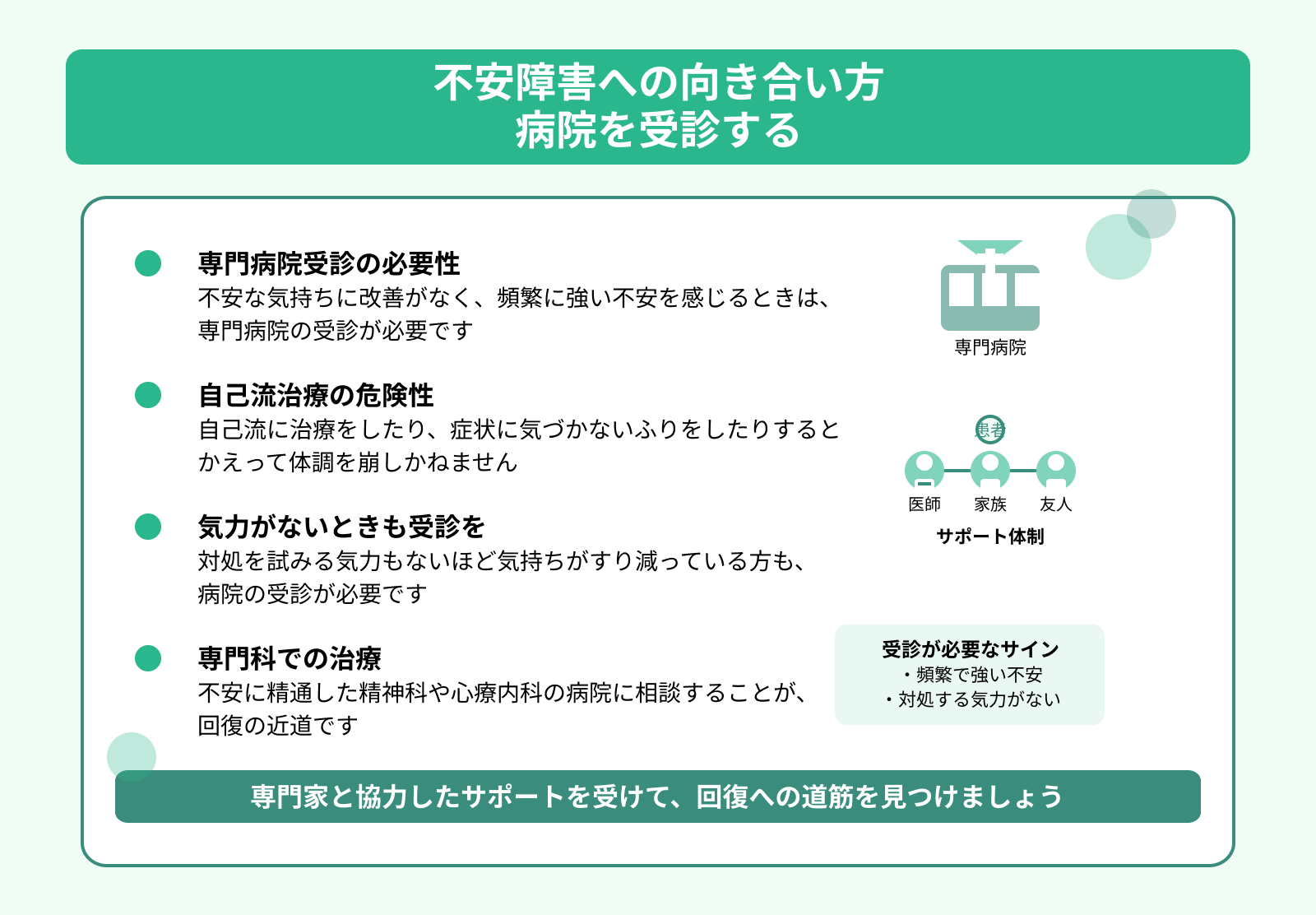

病院を受診する

不安な気持ちに改善がなく、頻繁に強い不安を感じるときは、専門病院の受診が必要です。自己流に治療をしたり、症状に気づかないふりをしたりするとかえって体調を崩しかねません。

また、対処を試みる気力もないほど気持ちがすり減っている方も、病院の受診が必要です。同居の家族や身近な友人、医師などの専門家と協力してサポートを受けましょう。

不安に精通した精神科や心療内科の病院に相談することが、回復の近道です。

なお、下の記事では急に不安感に襲われた時の対処法を紹介しているので、あわせて参考にしてください。

不安障害を判断する方法

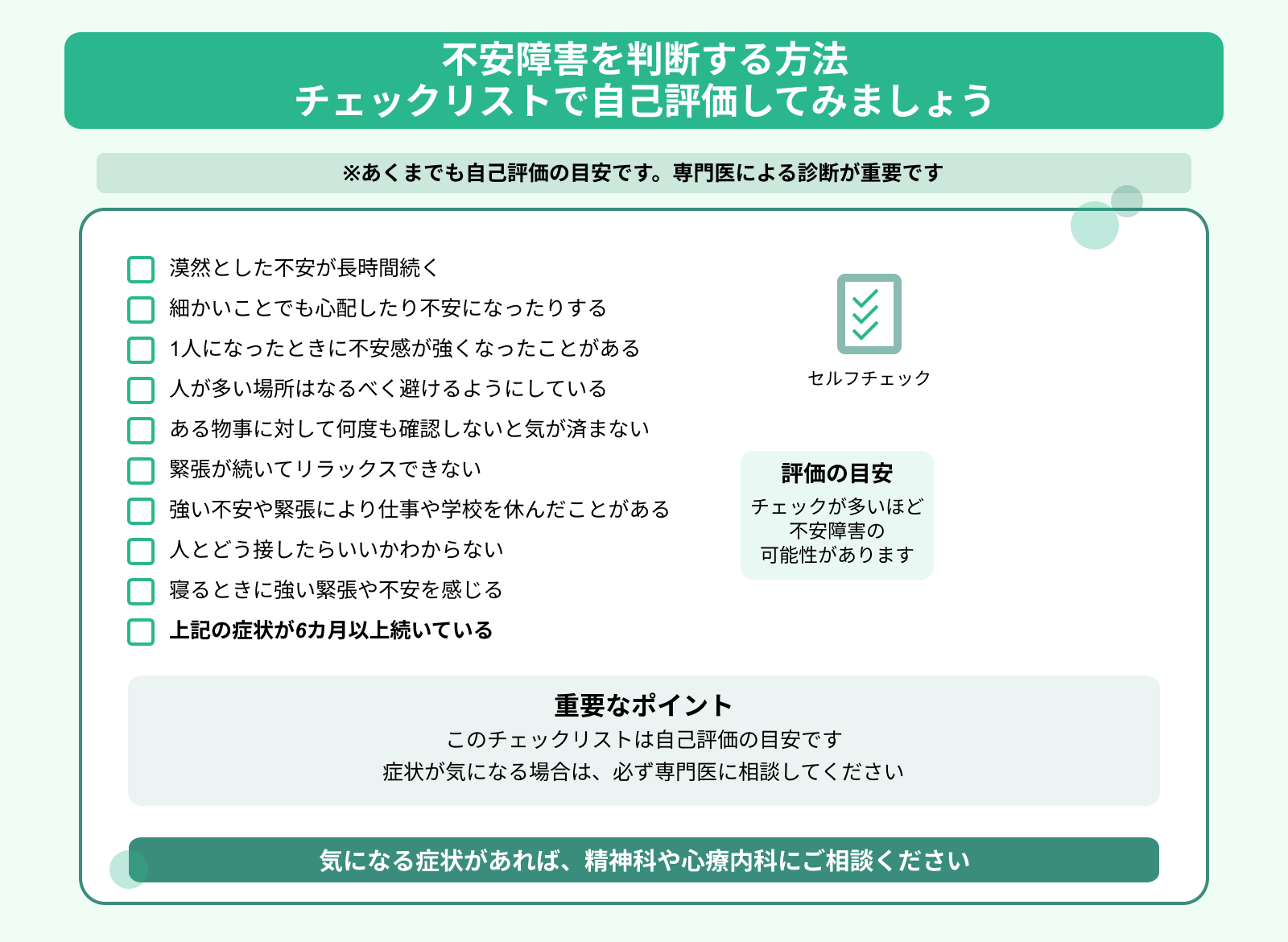

不安障害かどうかを自己診断するツールとして、チェックリストを使用してみましょう。ただし、あくまでも自己評価の目安であるため、専門医による診断が重要です。

- 漠然とした不安が長時間続く

- 細かいことでも心配したり不安になったりする

- 1人になったときに不安感が強くなったことがある

- 人が多い場所はなるべく避けるようにしている

- ある物事に対して何度も確認しないと気が済まない

- 緊張が続いてリラックスできない

- 強い不安や緊張により仕事や学校を休んだことがある

- 人とどう接したらいいかわからない

- 寝るときに強い緊張や不安を感じる

- 上記の症状が6カ月以上続いている

チェックの数が多いほど、不安障害の可能性があります。

一人になると不安になる(不安障害)を改善する治療法

を改善する治療法-薬物療法と精神療法による総合的アプローチ.png)

最後に、一人になると不安になる(不安障害)を改善する治療法をまとめて解説します。

薬物療法

不安障害を改善する治療法としては、薬物療法が挙げられます。とくに「選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)」は、脳内のセロトニン濃度を高め不安の解消に効果があります。

症状を急速に鎮静する薬剤は「抗不安薬」です。おもに症状のレスキューとして使用されるため、長期的な服薬は避けた方がよいでしょう。薬物療法の効果を十分に得るためには、医師の指示の下、正しく服用することが大切です。

なお、下の記事ではパニック障害に効果的な治療薬を紹介しているので、あわせて参考にしてください。

精神療法

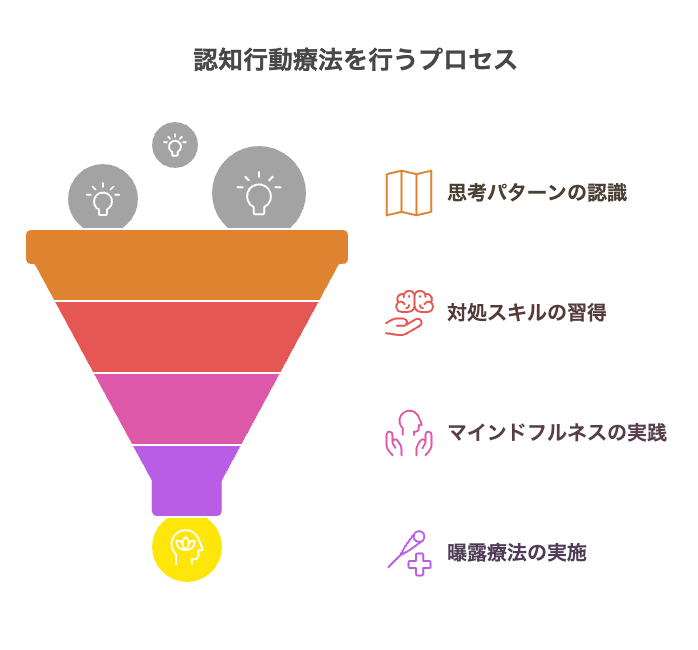

薬物を使用しない治療法には、精神療法があります。とくに精神療法では「認知行動療法(CBT:Cognitive Behavior Therapy)」が広く用いられています。

認知行動療法では、発作を引き起こす思考や行動のパターンを理解し、対処スキルの習得が目的です。症状とうまく付き合い克服する手段にマインドフルネス瞑想や、曝露療法などがあります。

不安や恐怖を管理し、日常生活を過ごしやすくするスキルを学ぶことは長期的にも役立ちます。精神療法へ取り組む場合は、熟練した専門家の指導を受けることが大切です。

まとめ

本記事では、一人でいると不安になりやすい人の特徴や原因、対処法を解説しました。生活を脅かすほどの強い不安は、不安障害やパニック障害などの病の可能性があります。

紹介した対処法でも解決できない場合は、専門の病院へ相談しましょう。強い不安は軽視せず、早めに専門家のサポートを得ることが大切です。

一人になると不安になる状況やパターンを知り、心穏やかに過ごす方法を探してみましょう。本記事があなたのお役に立てることを願っております。