この記事では体験談や対処法も交え、寝るのが怖い原因を解説します。

寝るのが怖いのはどうして?

寝るのが怖くてたまらないのは病気なのかな…

寝るのが怖いとき、他の人はどうしているのかな?

寝るのが怖いという悩みを抱えている方もいますよね。寝た方がよいと頭ではわかっていても恐怖心から眠れず、思うように心身を休められていないという方も少なくないでしょう。

人間の生活に不可欠な睡眠に恐怖を抱いてしまうと、何かの病気ではないかと不安になることもあるはずです。また、同じように寝るのが怖い人は、どのように対処しているのか気になりますよね。

そこで本記事では対処法も交え、寝るのが怖い原因を解説します。寝るのが怖い症状を持つ病気や予防策も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

- 寝るのが怖い背景には、心身の病気が潜んでいる可能性がある

- 寝るのが怖いときは、リラックスできる方法を試してみよう

- 改善しないときは、病院を受診しよう

なお、周囲にパニック障害の悩みを相談できず、おひとりで悩まれている方は不安・パニック障害に悩む7万人以上の方が参考にした、不安パニック専門のオンラインサポートコミュニティ「nicot+(にこっとプラス)」をご活用ください。

「にこっとプラス」では、次のようにオンライン上で参加者同士が症状への悩みや対処法といった情報を気軽に交換できます。

「気持ちがわかってもらえるか不安…」といった方でも、同じパニック症状に悩む参加者同士であれば、気負いすることなく悩みや不安を打ち明けられますよ。

「どんなところなんだろう?」と気になる方は、下のボタンから詳細をご確認ください。

本記事を音声で聴く

社会人の16%は寝るのが怖い日々を過ごしている

寝るのが怖い、眠れないと感じている方は少なくありません。これは、多くの方が感じるストレスが関係しています。

人はストレスが溜まると眠れなくなったり、寝ることに恐怖心を抱いたりすることがあります。全国健康保険協会 富山支部の調査によると「悩みや不安があり眠れない」と回答している人は16%です。

また、下の口コミのように寝るのが怖いことで悩んでいる方は多く存在します。

最近寝るのが怖いです、眠れません

引用:Yahoo!知恵袋

睡眠導入の薬また買ってみようかと悩んでます

寝るのは大好きで一回寝たらずーっと一日慣れるくらい

でも夜になるとたくさんたくさん考えて明日のこととか過去のこととかたくさん頭をよぎるんです。別に私は勉強とかスポーツとか頑張っても頑張ったと思っても誰かの下にしか立てず負けてばかりなのでわかってるので、特にプレッシャーとかないと思ってます。夢に考えてたことが出てきたり怒られてる声が聞こえてくるような気がして嫌になります。だからスマホで好きなこととか音楽とか聞いちゃって逃げちゃうんです。でもそうしたらまた眠れなくなるってことわかってます。

寝れないのは不安が1番大きいかなって思ってて周りの人と比べて、将来も不安ばっかです。一回不安なこと考えると無限ループ入っちゃうんですよね

寝るのが怖い人いませんか?( ; ; )

引用:Yahoo!知恵袋

私、寝るのが凄く怖いです

眠くないのに無理に寝ようとして

やっぱり眠れないのでずっと考え事をしてしまいます。

その時、謎の感覚になり

寝たら一瞬で朝だよなとか変なことを考えてしまい、それが不思議で怖くて寝られません(т-т)笑

このように、多くの方が寝るのが怖いという思いを抱いています。寝るのが怖いことは、決して珍しいことではないのです。

寝るのが怖いのは何かの病?

寝るのが怖いという悩みの背景には、何らかの病気が隠れている可能性があります。ここでは、寝るのが怖いと感じることがある病気を、4つにまとめて紹介します。

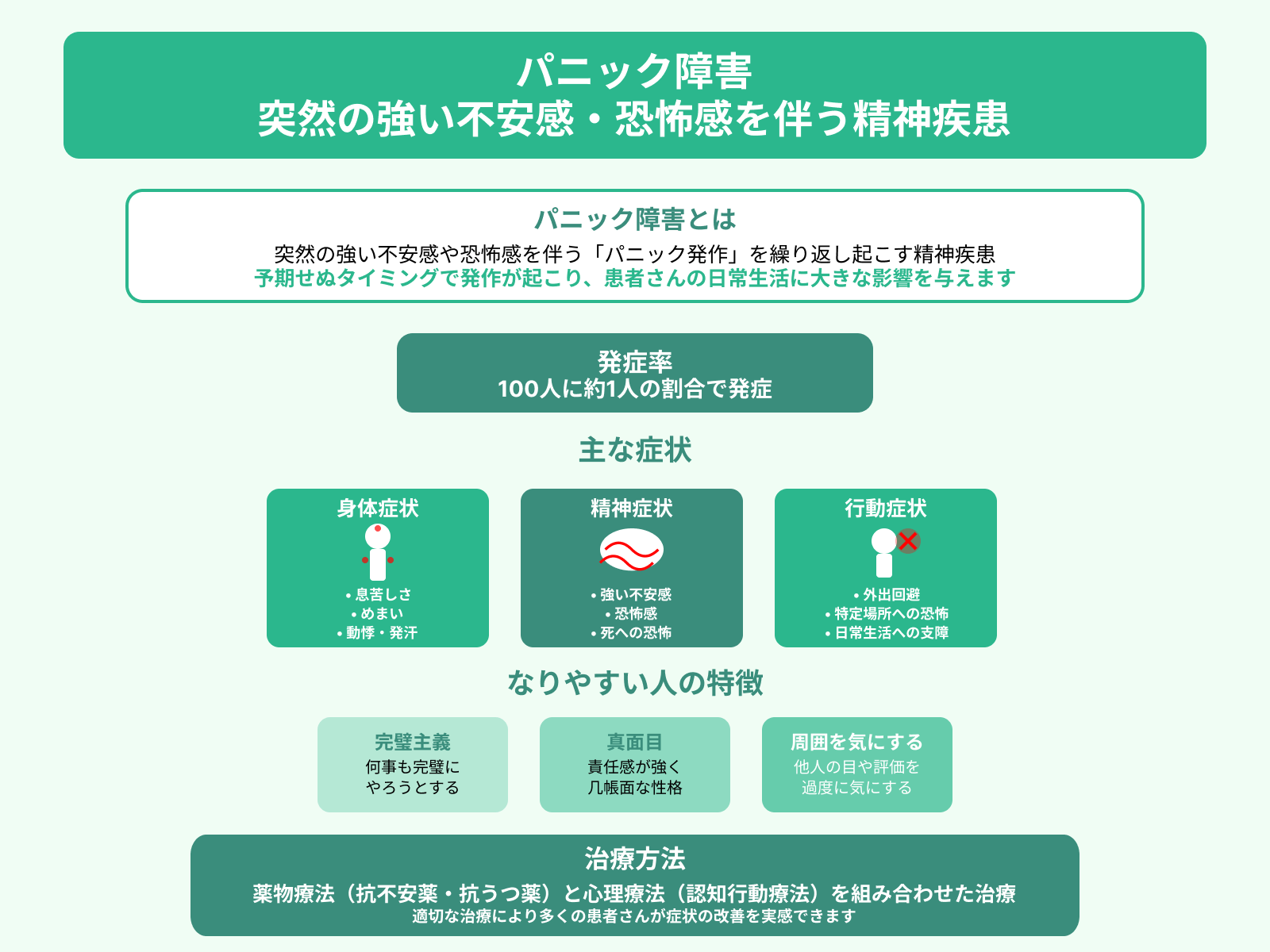

パニック障害(不安障害)

パニック障害は、強い不安や恐怖を感じる病気で「寝るのが怖い」という感情と深く関わっています。パニック障害の発作は、就寝中や就寝前にも起こることがあります。

発作中は、動悸や息苦しさが起こることが一般的であり、発作への恐怖から寝るのが怖いと思ってしまうのです。発作を経験した人は「また同じことが起こるのではないか」という予期不安を抱えるようになります。

実際に、下の口コミのようにパニック発作への恐怖で悩んでいる方がいます。

寝ようとするとパニック発作が起きます。

引用:Yahoo!知恵袋

今日は大丈夫だろうと思い、入眠しようとして目をつぶると発作が起きて寝れません。

ホントに目を閉じた瞬間に起こります。とても辛いです。どうすれば治りますか

パニック障害には、抗不安薬や抗うつ薬などを用いた薬物療法や、認知行動療法が有効です。また、呼吸法やリラクゼーション法を学ぶことで、発作時の症状や予期不安を和らげることができます。

なお、パニック障害の特徴や根本的な発症原因をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

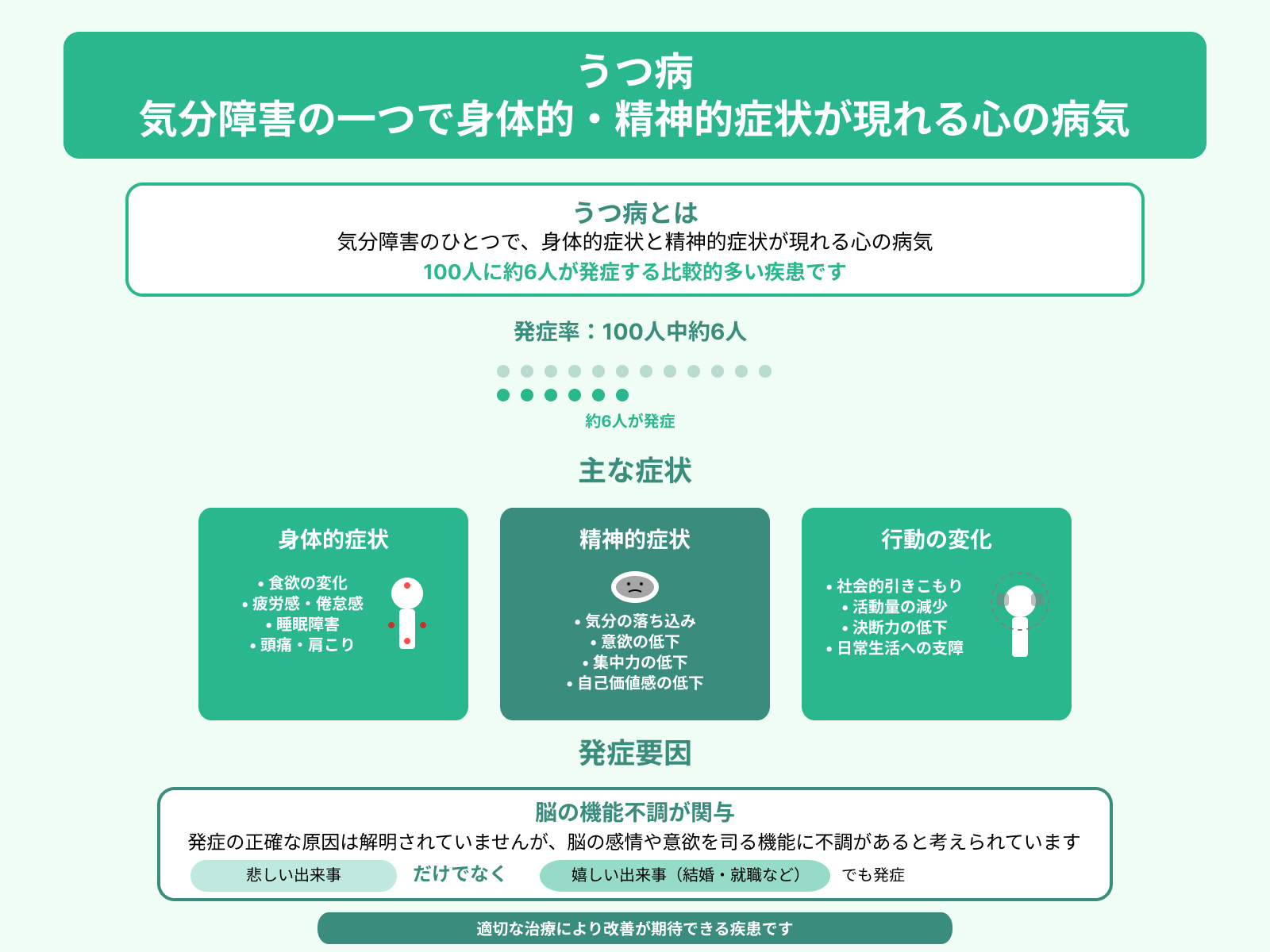

うつ病

うつ病は、気分の落ち込みや意欲の低下などが見られる病気です。情緒が不安定になる中で「寝るのが怖い」という感情も抱くことがあります。

うつ病になると、脳内の神経伝達物質のバランスが崩れ、同時に睡眠のリズムが乱れやすくなります。うつ病と睡眠障害には深いつながりがあるのです。

眠れないことへの不安や朝を迎えることへの絶望感などが、寝るのが怖いという思いを引き起こします。また、うつ病によって罪悪感や自己否定感が強くなると「自分は寝る価値がない」という思考に至ることもあります。

主な治療法は、薬物療法と心理療法です。規則正しい生活を送る、適度な運動をするといった生活習慣の改善も、症状の緩和に役立ちます。

うつ病は、気分が不安定になったり強く落ち込んだりする病気です。その症状の中で、寝るのが怖いと感じてしまうことがあります。

心的外傷後ストレス障害(PTSD)

-過去のトラウマ体験が原因で発症する病気.png)

心的外傷後ストレス障害(PTSD)は、過去のトラウマ体験が原因で発症する病気です。過去のトラウマや恐怖心によって、寝るのが怖くなることがあります。

PTSDの主な症状は、過去のトラウマ体験のフラッシュバックです。夜間に悪夢を見るという形で起こることもあり、寝るのが怖くなってしまいます。

そのほか、過覚醒や感情の麻痺といった症状が起こることもあります。これらの症状が複合的に作用して、寝るのが怖いという感情につながってしまうのです。

PTSDの治療法は、薬物療法と心理療法です。心理療法では、トラウマ体験に焦点を当てて徐々に克服していく、持続エクスポージャー療法が用いられることがあります。

PTSDは、過去のトラウマ体験による苦しみが続く病気です。トラウマを思い出す恐怖から、寝るのが怖くなってしまうことがあります。

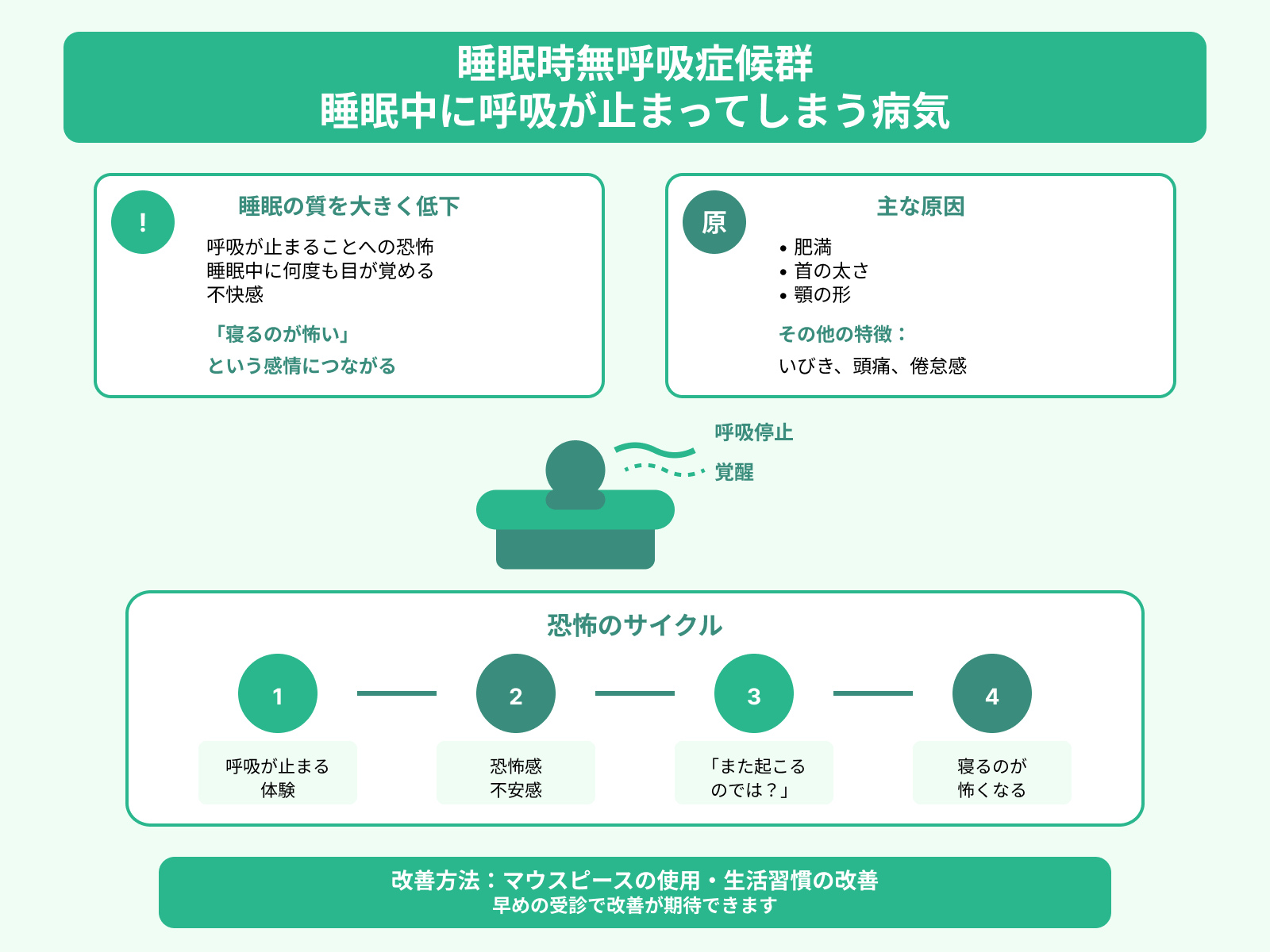

睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸が止まってしまう病気です。睡眠の質を大きく低下させ「寝るのが怖い」という感情につながることがあります。

呼吸が止まることへの恐怖や、睡眠中に何度も目が覚めてしまうことへの不快感によって寝ること自体が怖くなることがあります。「睡眠中にまた同じことが起こるのではないか」と思うと、寝るのが怖くなってしまいますよね。

睡眠時無呼吸症候群は、肥満や首の太さや顎の形などが原因で起こることが多い病気です。睡眠中の呼吸停止のほか、いびきや起床時の頭痛や倦怠感なども特徴です。

マウスピースの使用、生活習慣の改善によって、改善が期待できます。安眠できない不快感や恐怖から寝るのが怖くなることがあるため、早めに受診しましょう。

なお、下の記事では安眠のコツを紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

寝るのが怖い原因5つ

寝るのが怖い原因を特定できれば、改善法を見つけやすくなります。ここでは、寝るのが怖いと感じる主な原因を、5つにまとめて紹介します。

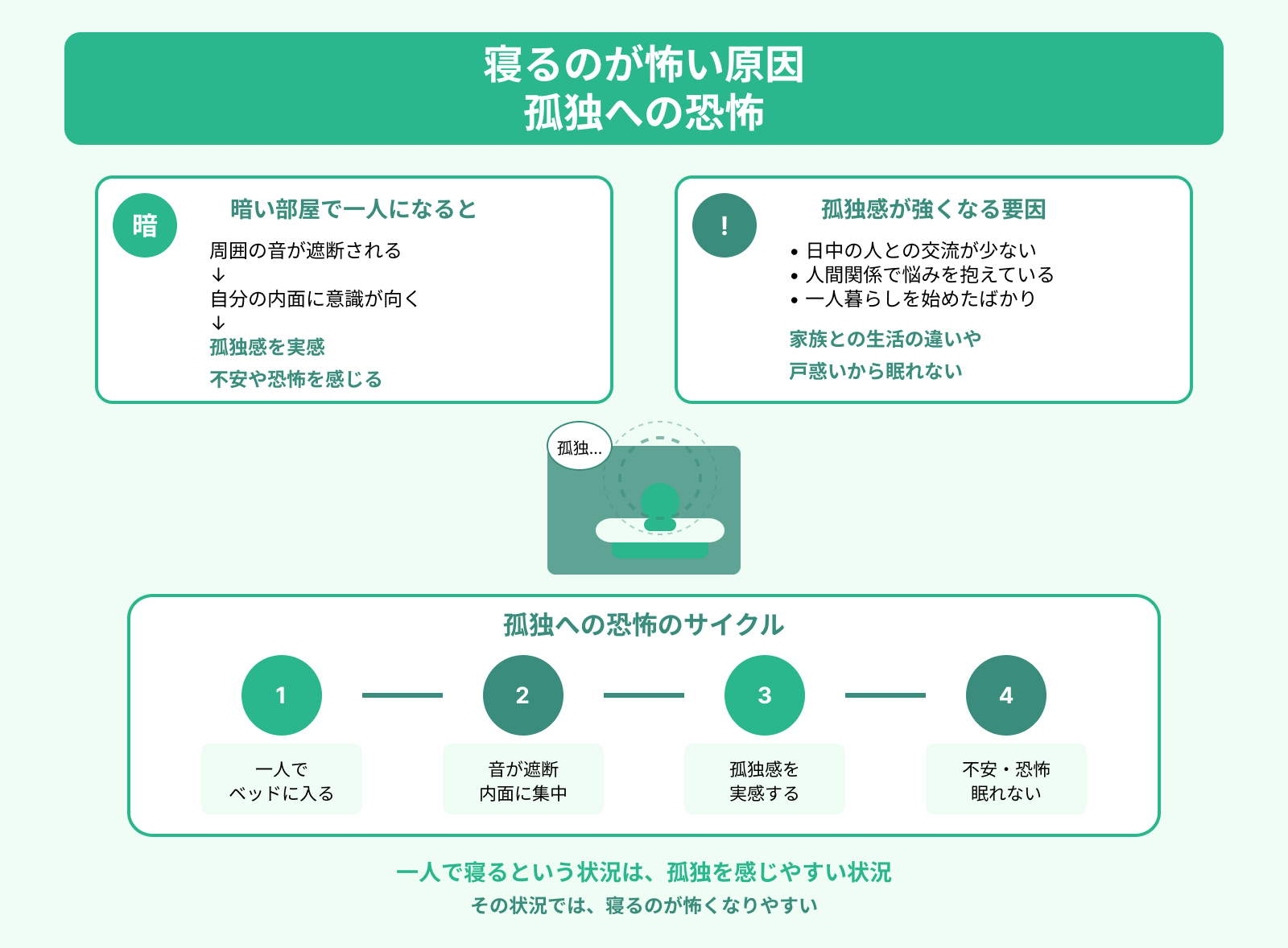

孤独への恐怖

寝るのが怖い原因に、孤独への恐怖が挙げられます。とくに一人暮らしの人は、より一層不安や恐怖を感じやすいでしょう。

暗い部屋で一人になると、周囲の音が遮断され、自分の内面に意識が向きやすくなります。その結果、普段は意識していない孤独感を実感し、不安や恐怖を感じてしまうのです。

特に、日中に人との交流が少なかったり人間関係で悩みを抱えていたりする場合は、孤独感がより強くなる傾向があります。一人暮らしを始めたばかりの人は、家族との生活の違いや戸惑いから眠れなくなることがあるかもしれません。

一人で寝るという状況は、孤独を感じやすい状況です。その状況では、寝るのが怖くなりやすいのです。

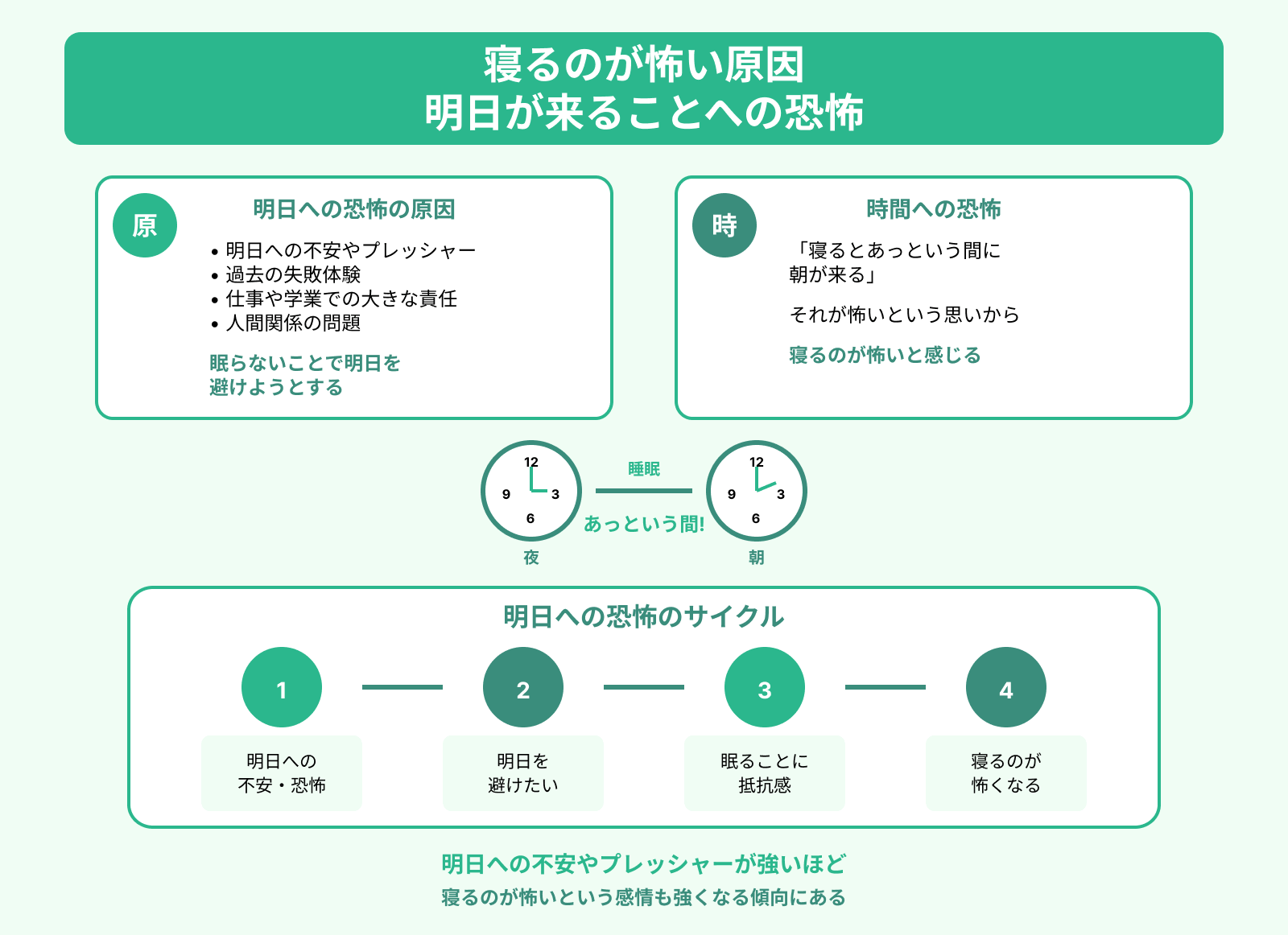

明日が来ることへの恐怖

「明日が来るのが怖い」と感じる場合、それが「寝るのが怖い」という感情につながることがあります。明日への不安が、眠ることへの抵抗感を生み出しているのです。

たとえば、明日への不安やプレッシャーや過去の失敗体験などが「明日が来るのが怖い」という感情を引き起こすことがあります。これは、あっという間に明日が来るのを、眠らないことで避けようとするためです。

仕事や学業で大きな責任を抱えていたり、人間関係で問題を抱えていたりする場合は、明日への不安が大きくなりやすいです。つまり、明日への不安やプレッシャーが強いほど、寝るのが怖いという感情も強くなる傾向にあると言えます。

寝るとあっという間に朝が来ると感じる方は多いでしょう。それが怖いという思いから、寝るのが怖いと感じることがあります。

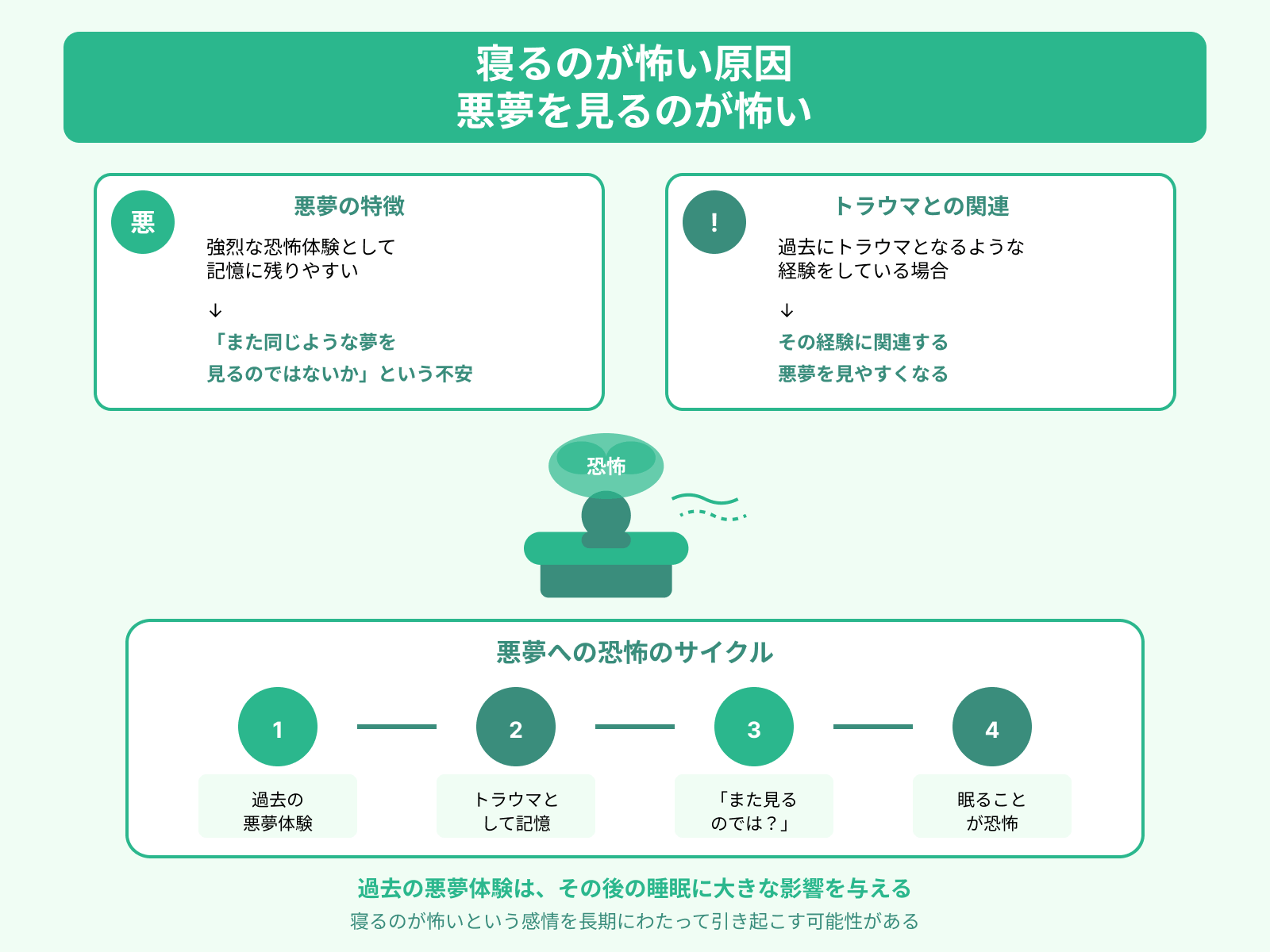

悪夢を見るのが怖い

過去に怖い夢を見た経験から、再び悪夢を見ることを恐れて眠るのが怖くなることがあります。これは、過去の悪夢体験がトラウマとなり、眠ること自体が恐怖の対象となっているためです。

悪夢は強烈な恐怖体験として記憶に残りやすく「また同じような夢を見るのではないか」という不安につながります。過去にトラウマとなるような経験をしている場合は、その経験に関連する悪夢を見やすくなってしまいます。

過去の悪夢体験は、その後の睡眠に大きな影響を与えるものです。結果、寝るのが怖いという感情を長期にわたって引き起こす可能性があります。

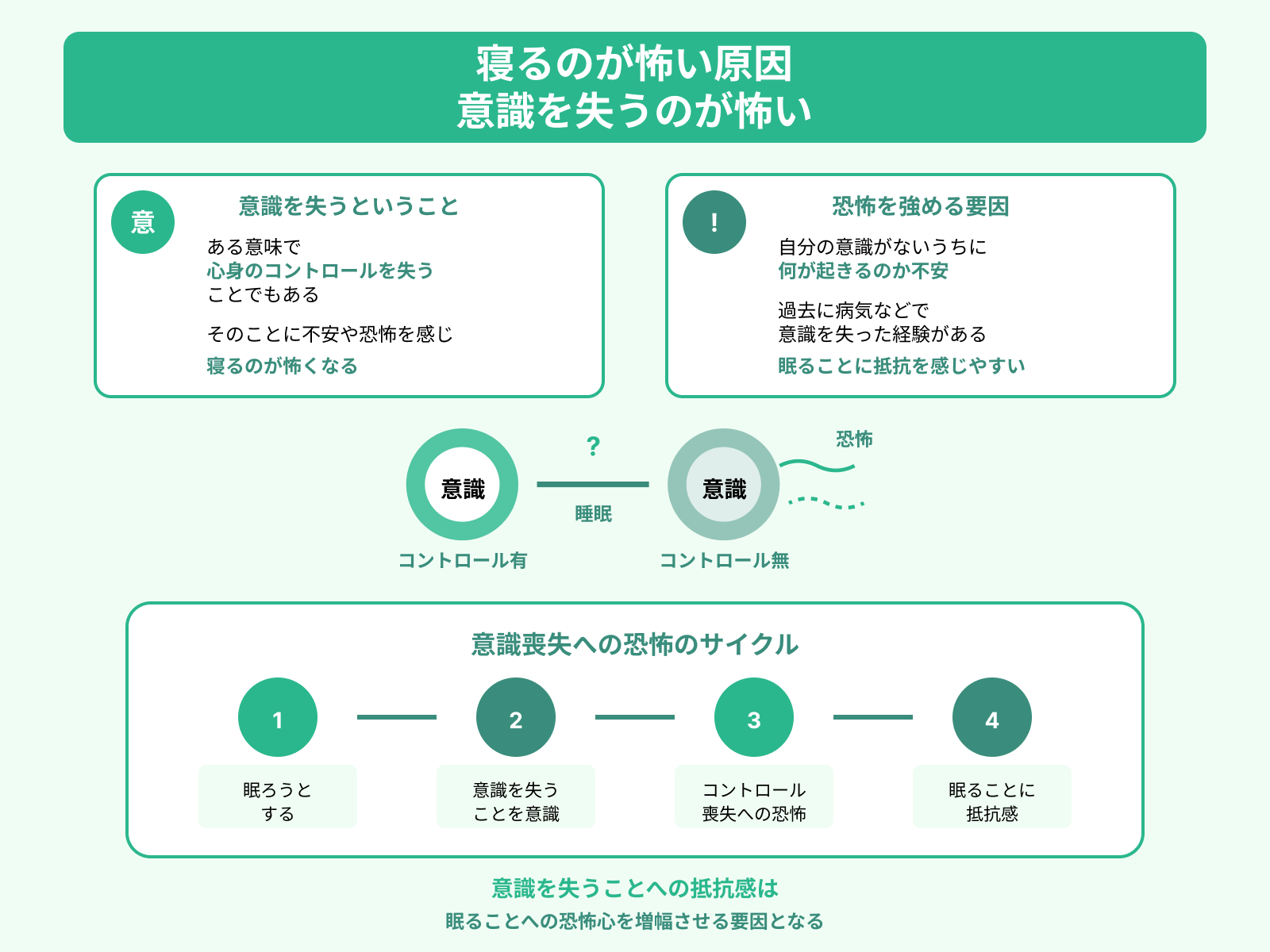

意識を失うのが怖い

眠ることで意識を失うことに恐怖を感じる方もいます。意識を失うという状態への抵抗感が、眠ることへの恐怖心につながっているのです。

意識を失うという状態は、ある意味で心身のコントロールを失うことでもあります。そのことに不安や恐怖を感じる場合、寝るのが怖くなってしまいます。

自分の意識がないうちに何が起きるのか不安という思いが強い人ほど、寝るのが怖くなるでしょう。また、過去に病気などで意識を失った経験がある場合も、眠ることに抵抗を感じやすくなります。

意識を失うことへの抵抗感は、眠ることへの恐怖心を増幅させる要因となり得るのです。

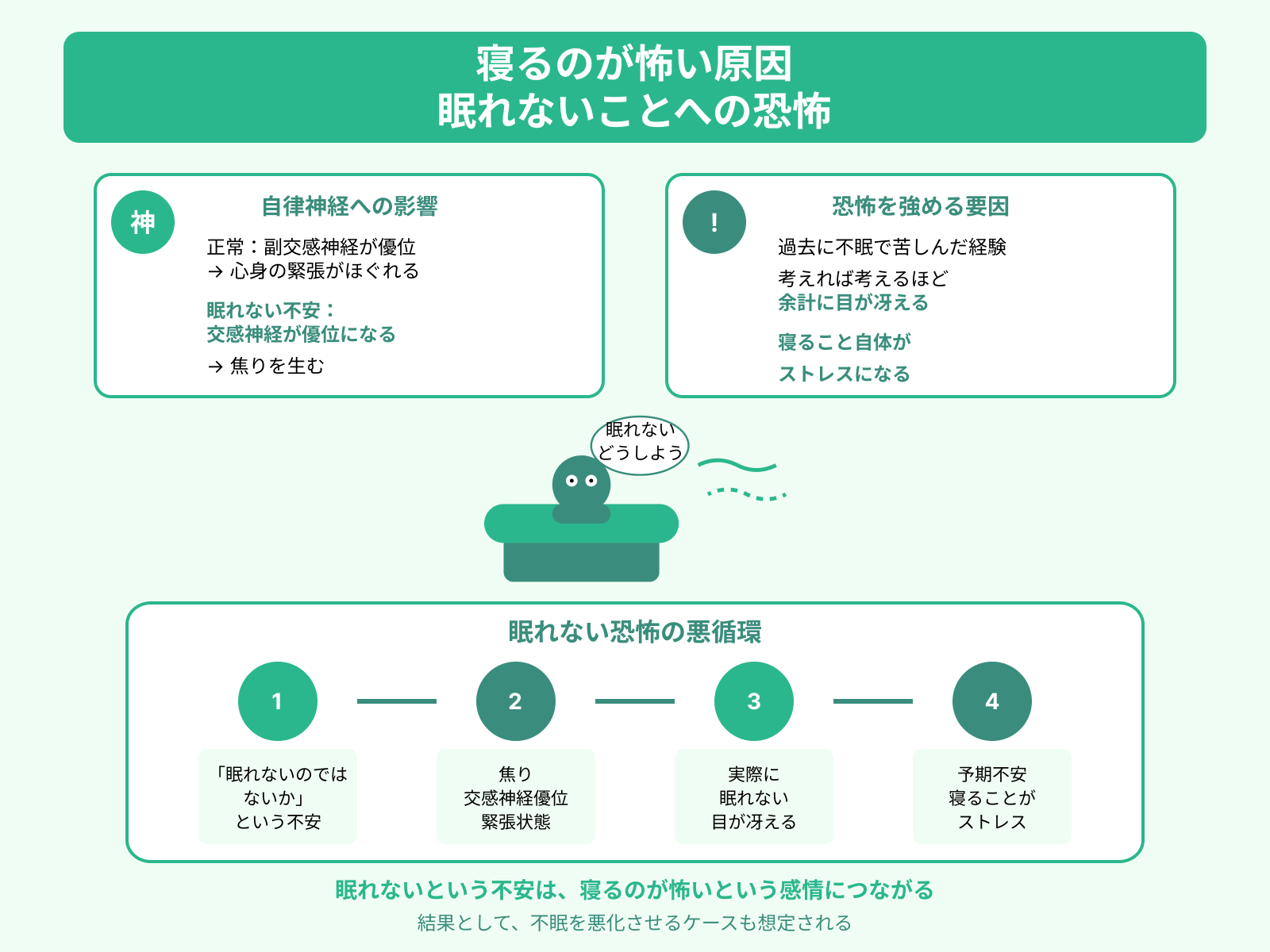

眠れないことへの恐怖

「眠れないのではないか」という不安が強くなると、それが逆に眠りを妨げることがあります。眠れないという不安が、更なる不眠を引き起こし、悪循環を生み出しているのです。

人は、副交感神経が優位になることで心身の緊張がほぐれ、眠りにつながります。しかし、眠れないという不安は焦りを生み、交感神経を優位にしてしまいます。

この状態が続くと「眠れないかもしれない」という予期不安につながるのです。次第に、寝ること自体がストレスになってしまいます。

眠れないことを考えれば考えるほど、余計に目が冴えてしまうという経験をしたことがある方も多いでしょう。また、過去に不眠で苦しんだ経験がある場合も、同じ経験を繰り返す恐怖から寝るのが怖くなることがあります。

眠れないという不安は、寝るのが怖いという感情につながるものです。結果として、不眠を悪化させるケースも想定されます。

なお、下の記事では夜になると不安に襲われる理由を対処法を交え紹介しているので、あわせて参考にしてください。

寝ることへの恐怖を和らげる3つのコツ

寝たいと思っているときに、寝るのが怖いという感情が湧き出るのはつらいことですよね。ここでは、寝ることへの恐怖を和らげるコツを、3つにまとめて紹介します。

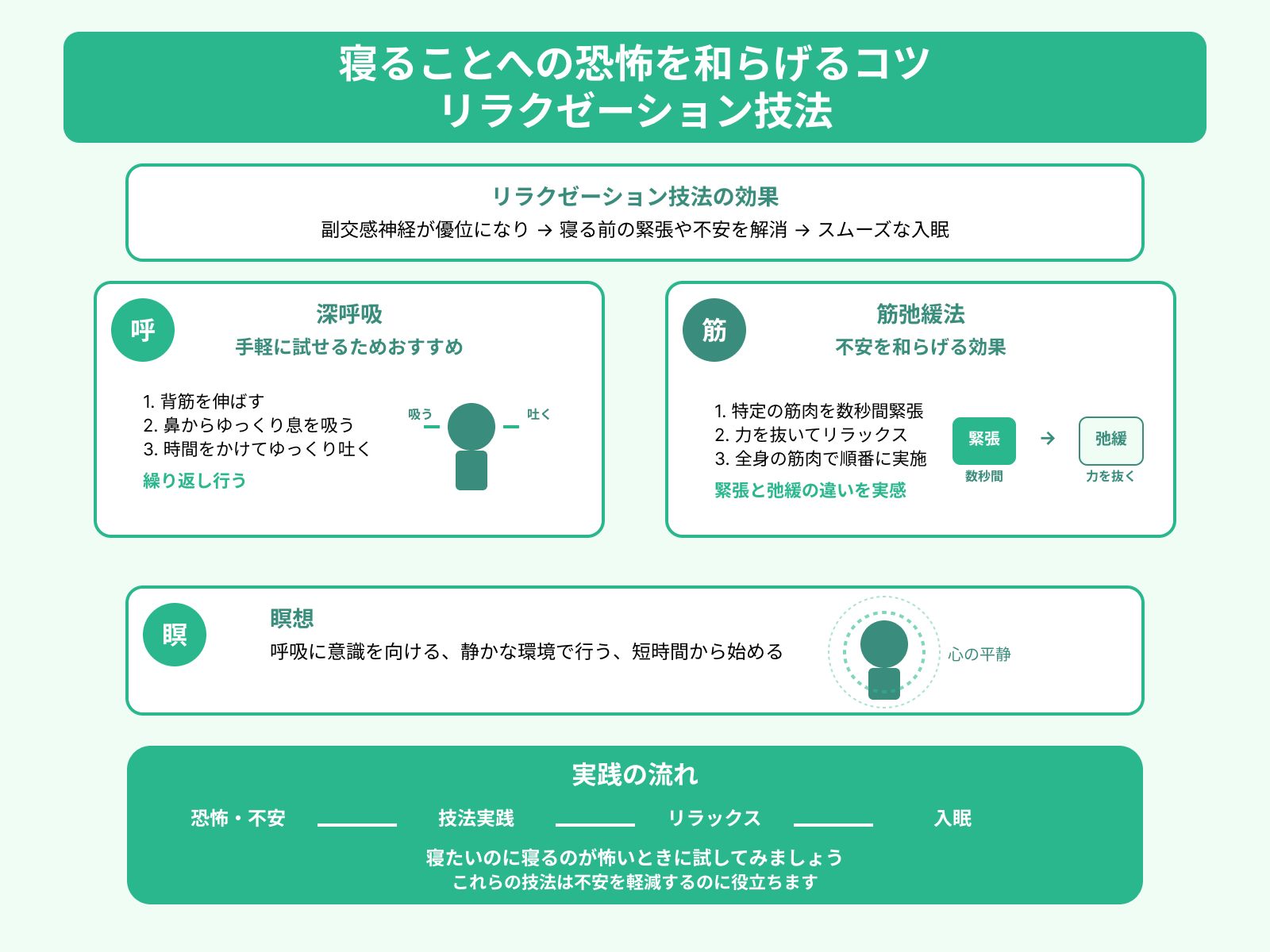

リラクゼーション技法を行う

リラクゼーション技法を行うことは、寝ることへの恐怖を和らげるコツのひとつです。

深呼吸や瞑想などのリラクゼーション技法は、心身のリラックスを促してくれるものです。結果的に、寝ることへの恐怖を和らげる効果があります。

リラクゼーション法を用いて意識的にリラックスすることで、寝る前の緊張や不安を解消することができます。これは、リラックスすることで副交感神経が優位になり、スムーズな入眠につながるためです。

たとえば、深呼吸は手軽に試せるためおすすめです。背筋を伸ばし、鼻からゆっくり息を吸ったら、時間をかけてゆっくり吐き出してみましょう。

また、筋弛緩法にも不安を和らげる効果があります。筋弛緩法は、身体の特定の筋肉を数秒間意識的に緊張させた後、力を抜いてリラックスさせる方法です。

いずれも、寝たいのに寝るのが怖いときに試してみましょう。これらのリラクゼーション技法は、不安を軽減するのに役立ちます。

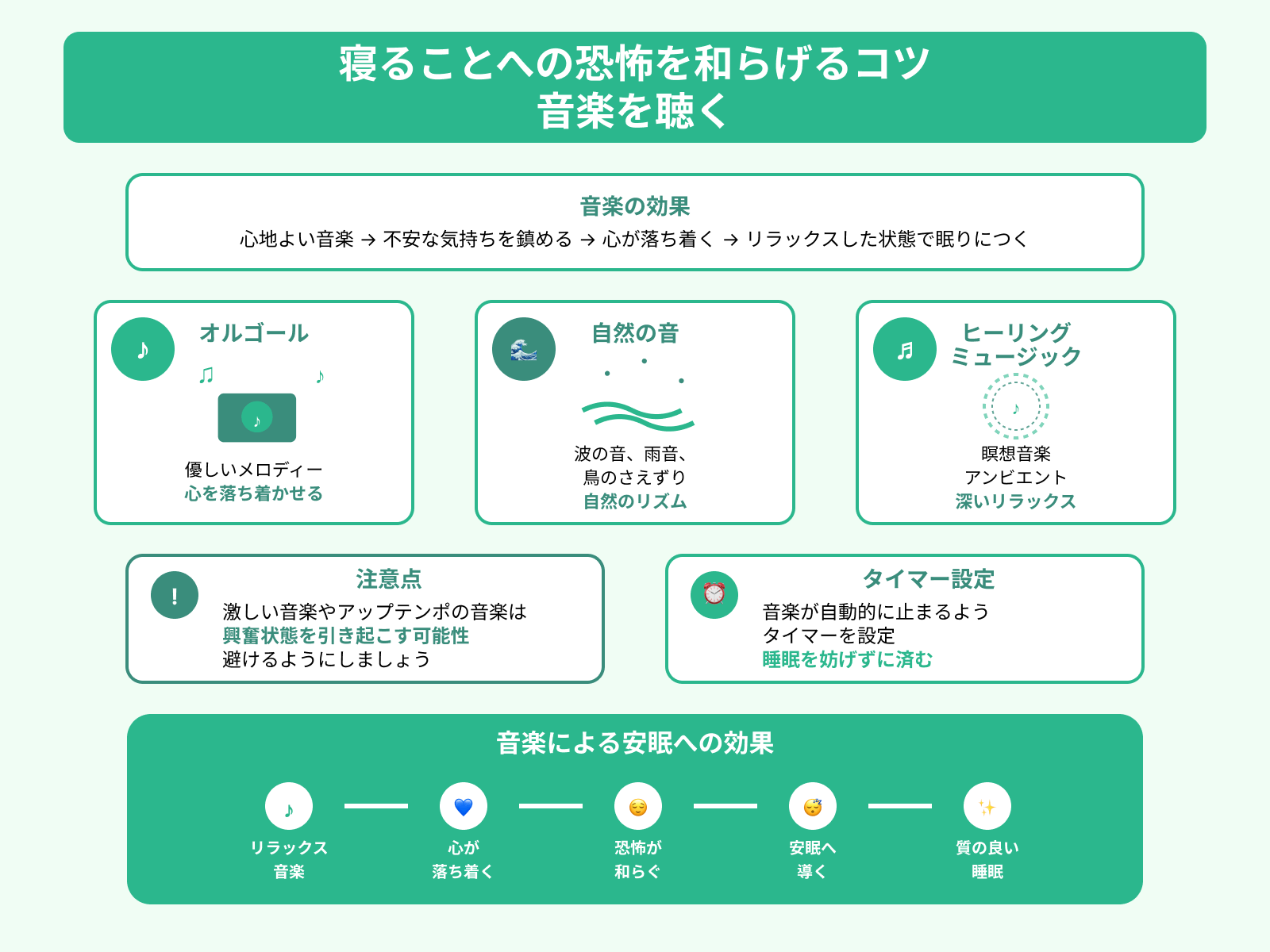

音楽を聴く

リラックスできる音楽を聴くと、心を落ち着かせ、寝ることへの恐怖を和らげることができます。心地よい音楽は、不安な気持ちを鎮めることができるのです。

音楽の中でも、オルゴールや自然の音、ヒーリングミュージックなどには、心を落ち着かせる効果があります。心が落ち着くと、リラックスした状態で眠りにつくことができるでしょう。

なお、激しい音楽やアップテンポの音楽は、逆に興奮状態を引き起こしてしまう可能性があるため注意が必要です。タイマーを設定して、音楽が自動的に止まるようにしておくと、睡眠を妨げずに済みます。

リラックスできる音楽は、心を落ち着かせ、安眠へと導く効果があるのです。同時に、寝るのが怖いという思いを和らげてくれます。

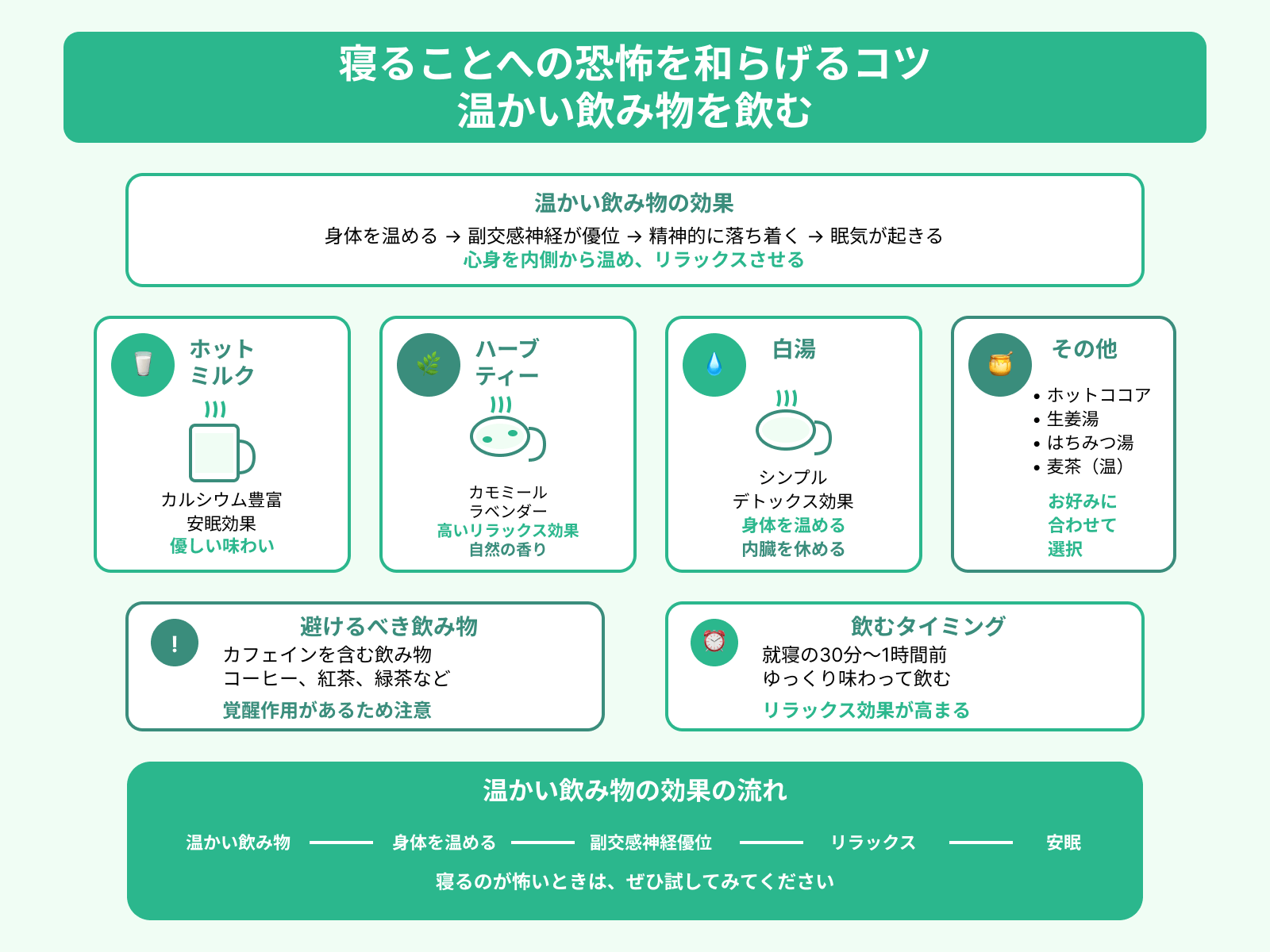

温かい飲み物を飲む

就寝前に温かい飲み物を飲むことは、心身を温め、リラックス効果を高めることが期待できます。リラックスすることで、寝ることへの恐怖を和らげてくれるでしょう。

また、温かい飲み物は身体を温めるだけでなく、副交感神経を優位にしてくれます。副交感神経が優位になると、次第に精神的にも落ち着き、眠気が起きます。

おすすめの飲み物は、ホットミルクやハーブティー、白湯などです。いずれも心身が温まり、リラックスした状態で眠りにつくことができます。実際に、下の口コミのように寝るのが怖いときはホットミルクを推奨する意見があります。

私も寝ることに対して同じように意識が途切れることへの恐怖を感じています

引用:Yahoo!知恵袋

一番良いのは医師に軽い安定剤(デパスとか)を処方してもらう事でしょうが、そこまではと言うならば寝る前にホットミルク等の睡眠導入効果のある食物を摂ると言うのはどうでしょうか?

また、カモミールティーやラベンダーティーなどのハーブティーは、リラックス効果が高いと言われています。ただし、カフェインを含む飲み物は覚醒作用があるため、避けた方がよいでしょう。

温かい飲み物には心身を内側から温め、リラックスさせる効果があります。寝るのが怖いときは、ぜひ試してみてください。

なお、下の記事では寝るのが怖いときの原因や対処法をさらに詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

寝るのが怖い日々を解決する4つの方法

ここまで寝るのが怖いときにすぐに試せる対処法を紹介しましたが、日々の生活の中でも予防することが可能です。ここでは、寝るのが怖い日々を解決する方法を、4つにまとめて紹介します。

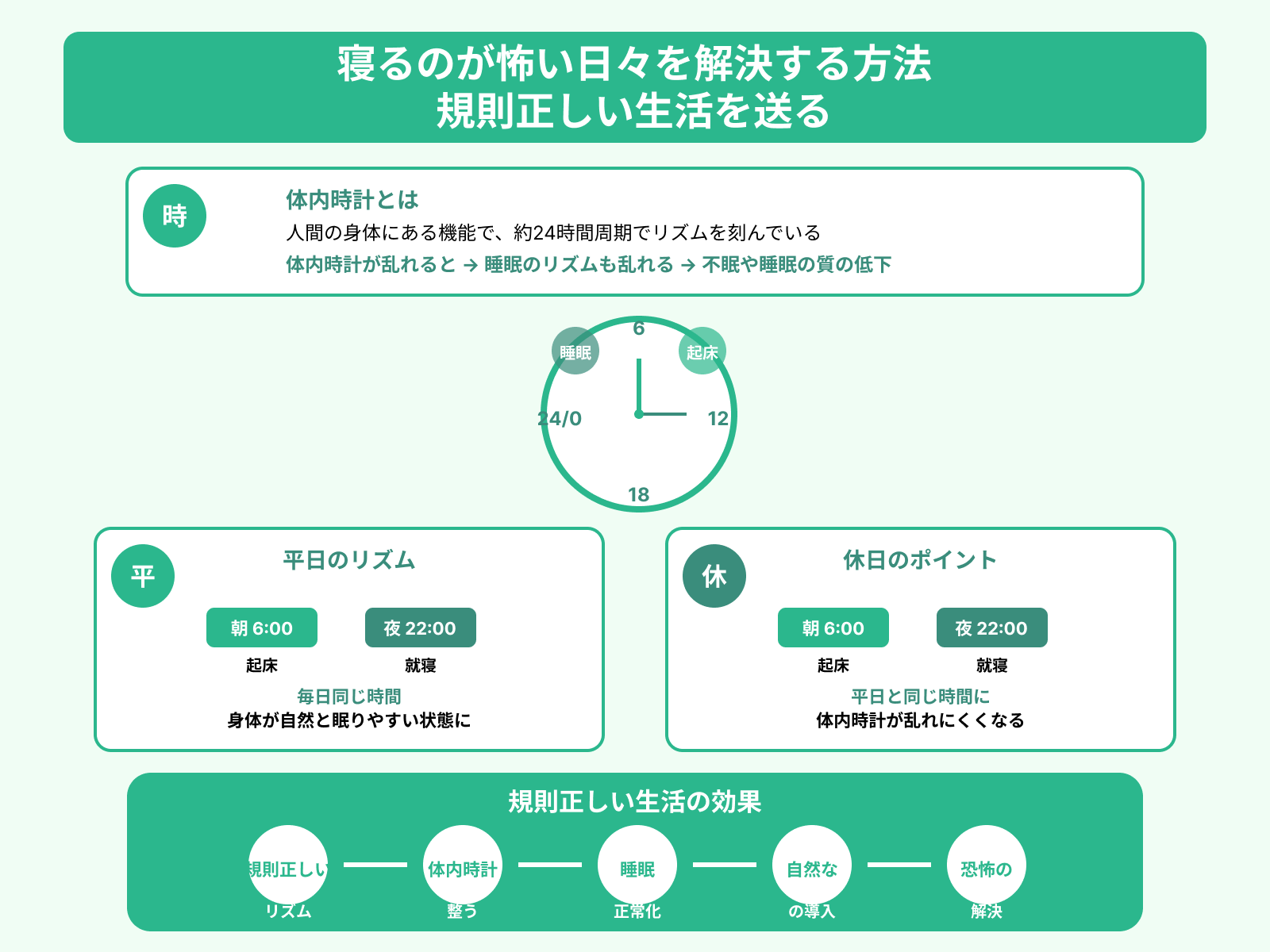

規則正しい生活を送る

規則正しい生活を送ることは、体内時計を整え、睡眠のリズムを正常化する上で非常に重要です。毎日同じ時間に寝て起きることで、身体が自然と眠りやすい状態になります。

人間の身体には体内時計という機能があり、約24時間周期でリズムを刻んでいます。この体内時計が乱れると睡眠のリズムも乱れ、不眠や睡眠の質の低下につながるため注意が必要です。

毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きるように心がけましょう。休日もできるだけ平日と同じ時間に起きるようにすると、体内時計が乱れにくくなります。規則正しい生活は、体内時計を整え、自然な眠りを導くための基本です。

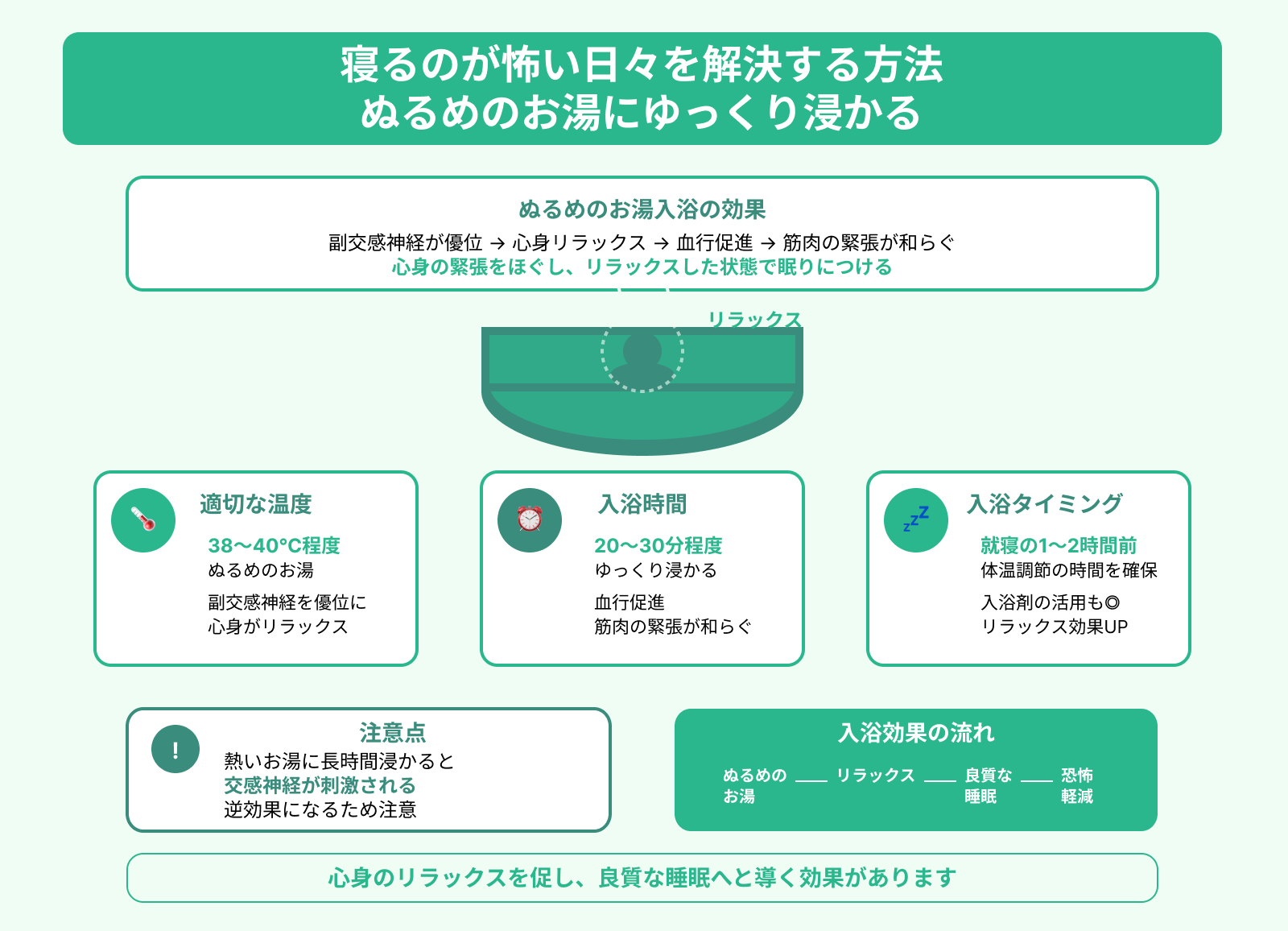

ぬるめのお湯にゆっくり浸かる

ぬるめのお湯にゆっくり浸かることは、心身のリラックスを促し、睡眠の質を高める効果があります。入浴によって心身の緊張をほぐし、リラックスした状態で眠りにつけるようになるでしょう。

ぬるめのお湯に浸かると副交感神経が優位になり、心身がリラックスした状態になります。また、血行が促進され、筋肉の緊張も和らぎます。

具体的には、就寝の1〜2時間前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に20〜30分程度浸かるのがおすすめです。入浴剤などを活用するのも良いでしょう。

ただし、熱いお湯に長時間浸かると、逆に交感神経が刺激されてしまうため注意が必要です。ぬるめのお湯にゆっくり浸かることは心身のリラックスを促し、良質な睡眠へと導く効果があります。

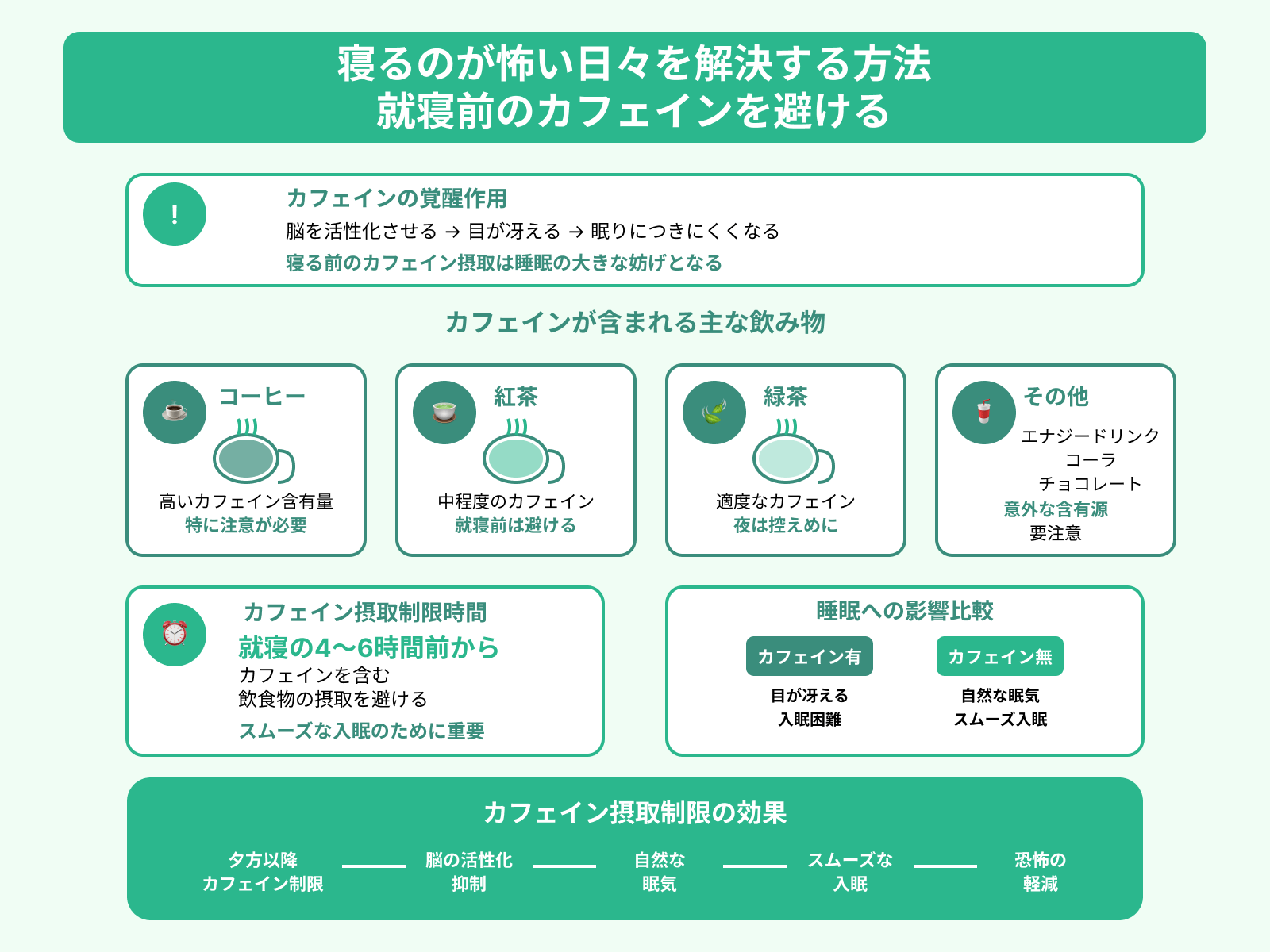

就寝前のカフェインを避ける

就寝前のカフェイン摂取は、睡眠を妨げる大きな要因となります。寝る前にカフェインを摂ると、目が冴えて眠りにくくなってしまいます。

カフェインが含まれる主な飲み物は、コーヒーや紅茶、緑茶などです。カフェインには覚醒作用があり、脳を活性化させるため、眠りにつきにくくなります。

就寝の4〜6時間前からは、カフェインを含む飲食物の摂取を避けるようにしましょう。就寝前のカフェイン摂取を避けることは、スムーズな入眠のために非常に重要です。

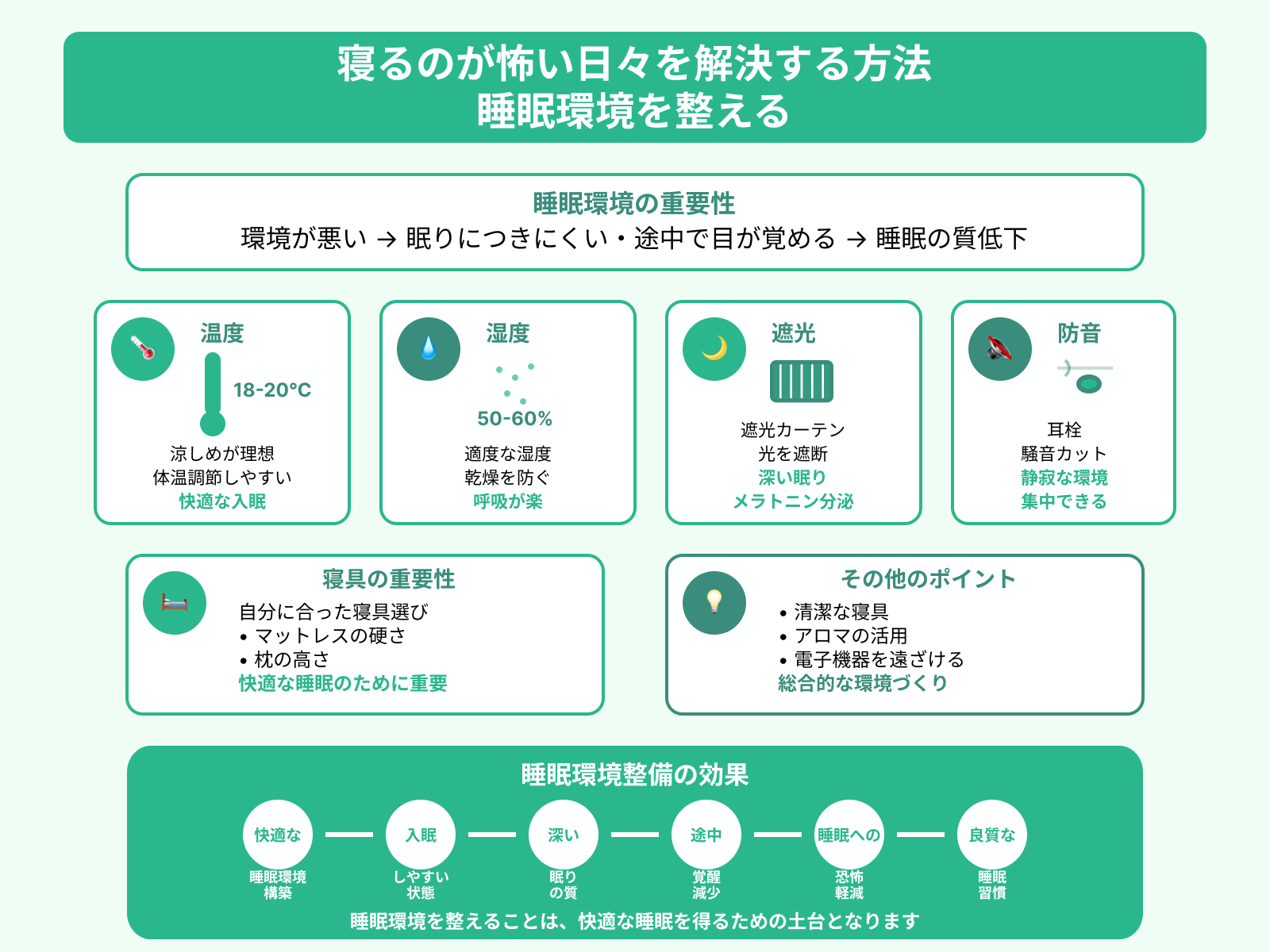

睡眠環境を整える

快適な睡眠環境を整えることは、良質な睡眠を得るために不可欠です。寝室の環境を整えると、より快適に眠れるようになるでしょう。

睡眠環境が悪いと、眠りにつきにくくなったり、途中で目が覚めてしまったりする可能性があります。自分に合った寝具を選ぶことは、快適な睡眠のために重要です。

寝室の温度は18〜20℃程度、湿度は50〜60%程度に保つようにしましょう。また、遮光カーテンや耳栓などを活用するのもおすすめです。睡眠環境を整えることは、快適な睡眠を得るための土台となります。

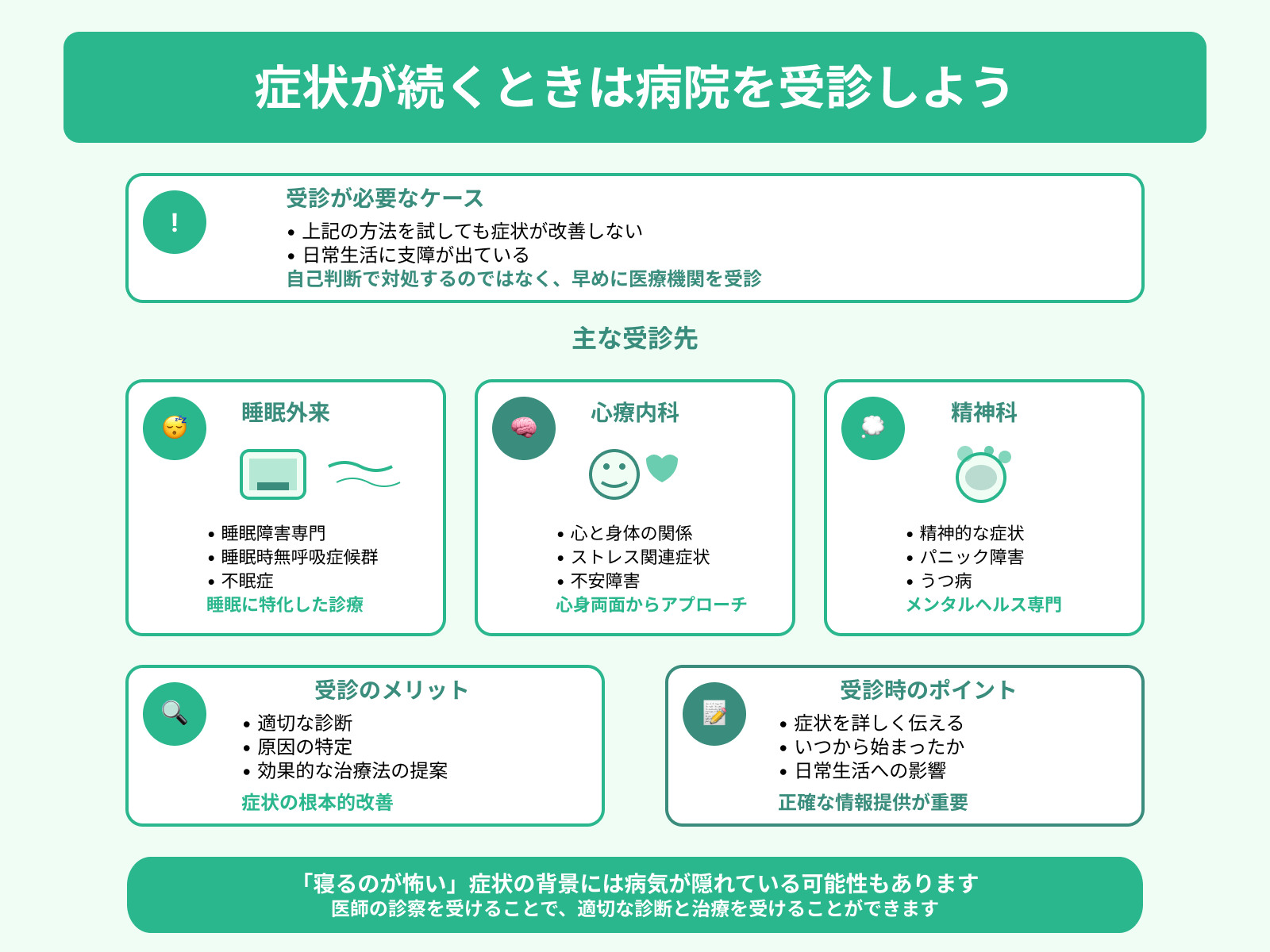

症状が続くときは病院を受診しよう

上記の方法を試しても症状が改善しない場合や、日常生活に支障が出ている場合は、早めに医療機関を受診しましょう。自己判断で対処するのではなく、専門家の助けを求めることが大切です。

「寝るのが怖い」という症状の背景には、前述したような病気が隠れている可能性もあります。医師の診察を受けることで、適切な診断と治療を受けることができます。

主な受診先は、睡眠外来や心療内科、精神科です。医師に症状を詳しく伝え、適切なアドバイスや治療を受けましょう。

まとめ

本記事では、寝るのが怖い原因や病気の可能性について解説しました。また、対処法について体験談を交えながら紹介しました。

寝るのが怖い背景には、強いストレスや病気が潜んでいる可能性があります。今回紹介した対処法を試しても効果が見られないときや、つらいと感じるときは早めに受診しましょう。

本記事があなたのお役に立てることを願っております。