この記事では症状の特徴や対処法も交え、不安障害の種類を一覧で紹介します。

- 不安障害にはパニック障害や社交不安障害、全般性不安障害がある

- まじめで責任感が強い方は不安障害になりやすい特徴にあてはまる

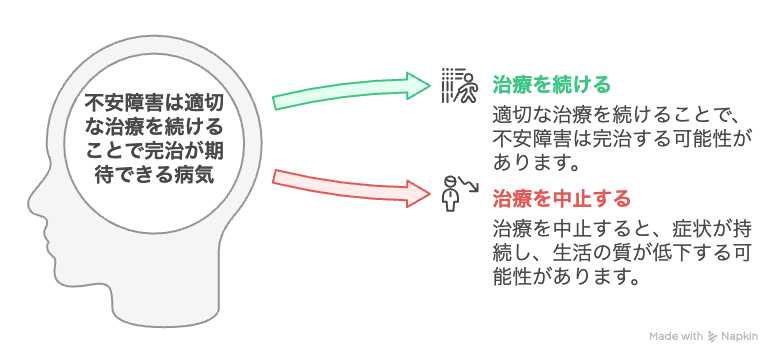

- 不安障害は適切な治療を続けることで完治が期待できる

なお、周囲にパニック障害の悩みを相談できず、おひとりで悩まれている方は不安・パニック障害に悩む7万人以上の方が参考にした、不安パニック専門のオンラインサポートコミュニティ「nicot+(にこっとプラス)」をご活用ください。

「にこっとプラス」では、次のようにオンライン上で参加者同士が症状への悩みや対処法といった情報を気軽に交換できます。

「気持ちがわかってもらえるか不安…」といった方でも、同じパニック症状に悩む参加者同士であれば、気負いすることなく悩みや不安を打ち明けられますよ。

「どんなところなんだろう?」と気になる方は、下のボタンから詳細をご確認ください。

本記事を音声で聴く

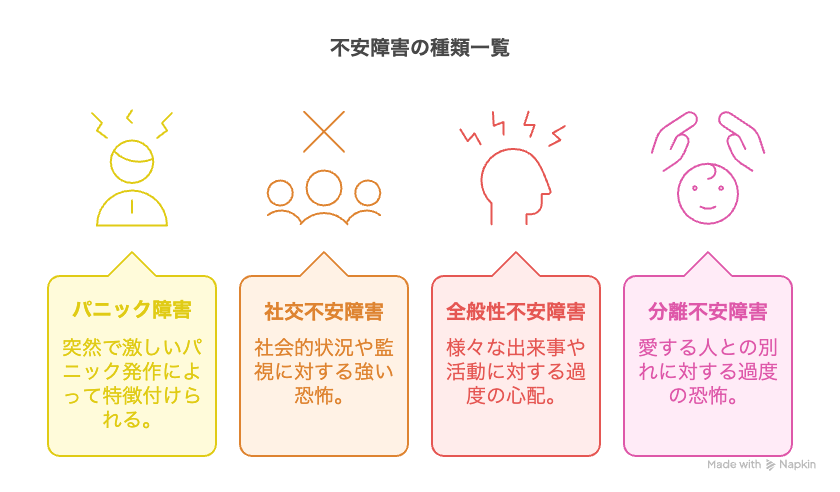

不安障害の種類一覧

特徴も交え、不安障害の種類を一覧表にまとめました。

| 種類 | 特徴 | 発症者が 多い年代 | 主に感じる不安 | 発症原因 (引き金/背景要因) | 発症しやすい人の 特徴 | 主な症状 | 発症後の 行動変化 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| パニック障害 | 突然の強い発作(パニック発作)が繰り返される | 20~40代 (特に30代前後) | 「また発作が起きたらどうしよう」という予期不安 | ・進学や就職、結婚など人生の転機 ・偏桃体が過敏に反応するため | ・体の変化に敏感 ・几帳面 ・責任感が強い ・感情を表に出すのが苦手 など | 動悸・息苦しさ・めまい 過呼吸・発汗・吐き気など | 発作を恐れ、電車や人混みなど外出自体を避けるようになる |

| 社交不安障害 | 人前での行動・会話が極度に怖くなる | 10代後半~20代前半 | 「他人にどう思われるか」への強い不安 | ・パニック障害と同じく、進学や就職、結婚など人生の転機 ・扁桃体が過剰に反応するため | ・人の目や評価に過敏 ・自信がない ・失敗を過度に恐れる ・過去にいじめや人前での失敗経験でトラウマを感じている など | 赤面・発汗・声が震える 胃痛・吐き気など | 人前で話す場面、会食や電話を避けるようになる |

| 全般性不安障害 | 明確な理由がなく、常に不安が続く | 30代以降が多い | 仕事/健康/お金/人間関係など日常のあらゆることに対する不安 | ・長年の性格傾向や慢性的なストレスの積み重ね ・扁桃体の機能がうまく働かないため | ・心配性/慎重すぎる ・完璧主義 ・何事も「最悪の事態」を想定する癖がある など | 落ち着かない・疲れやすい・不眠 集中困難・筋肉の緊張 | 確認回数が過剰に増えるなど、安心を求め行動な慎重になる |

| 分離不安障害 | 大切な人が離れることへの不安が募る | 6歳前後の子どもに多いが、大人も発症 | 特定の人(親や恋人)と離れることへの強い不安 | ・恋愛関係や親への依存 ・不安の感じやすさが遺伝するため | ・依存的傾向が強い ・愛着不安がある(見捨てられる不安) ・一人になることへの強い恐怖感がある など | 頭痛・腹痛・吐き気 夜尿・悪夢など | 学校や職場に行けない、付き添いを求めるなど |

種類ごとで症状の現れ方は異なりますが、日常生活に深刻な支障をきたすほどの「過剰な不安や恐怖」は共通しています。強い不安から逃れるために、特定の状況や場所などを避けようとする「回避行動」が見られるのです。

回避行動は一時的に不安を和らげるかもしれませんが、長期的には活動範囲が狭まって孤立したり、自己肯定感が低下したりします。その結果、生活の質を低下させる悪循環に陥りやすく、不安障害に共通する問題といえるでしょう。

それぞれの不安障害の違いを理解することは、適切な対応のために重要です。「過剰な不安や恐怖」と「生活への支障」という共通の問題点に着目し、必要であれば医師のサポートを得ることが回復への第一歩となります。

以降では各種類の特徴をより詳しく解説します。

パニック障害

| 特徴 | 突然の強い発作(パニック発作)が繰り返される |

| 発症者が多い年代 | 20~40代(特に30代前後) |

| 主に感じる不安 | 「また発作が起きたらどうしよう」という予期不安 |

| 主な症状 | 動悸・息苦しさ・めまい・過呼吸・発汗・吐き気など |

| 発症原因 | 進学や就職、結婚など人生の転機になることが多い |

| 発症しやすい人の特徴 | ・体の変化に敏感 ・几帳面 ・責任感が強い ・感情を表に出すのが苦手 など |

| 発症後の行動変化 | 発作を恐れ、電車や人混みなど外出自体を避けるようになる |

パニック障害は、突然理由もなく激しい不安に襲われる病気です。

心臓がドキドキする、めまいがしてふらふらする、呼吸が苦しくなるなどの身体症状が現れ、場合によっては死んでしまうのではないかという強い恐怖を感じます。このような発作的な不安や身体の反応は「パニック発作」と呼ばれ、発作の繰り返される状態がパニック障害です。

パニック障害の特徴として、予期不安があります。予期不安とは、発作が起きたときの苦しさや怖さから「また発作が起きたらどうしよう」と心配になる状態です。

予期不安によって、電車や人混みを避ける、1人で出かけられなくなるなどの行動が制限されるケースがあります。パニック障害の特徴をより詳しく知りたい人は下の記事を参考にしてください。

社交不安障害

| 特徴 | 人前での行動・会話が極度に怖くなる |

| 発症者が多い年代 | 10代後半~20代前半 |

| 主に感じる不安 | 「他人にどう思われるか」への強い不安 |

| 主な症状 | 赤面・発汗・声が震える・胃痛・吐き気など |

| 発症原因 | パニック障害と同じく、進学や就職、結婚など人生の転機になることが多い |

| 発症しやすい人の特徴 | ・人の目や評価に過敏 ・自信がない ・失敗を過度に恐れる ・過去にいじめや人前での失敗経験でトラウマを感じている など |

| 発症後の行動変化 | 人前で話す場面、会食や電話を避けるようになる |

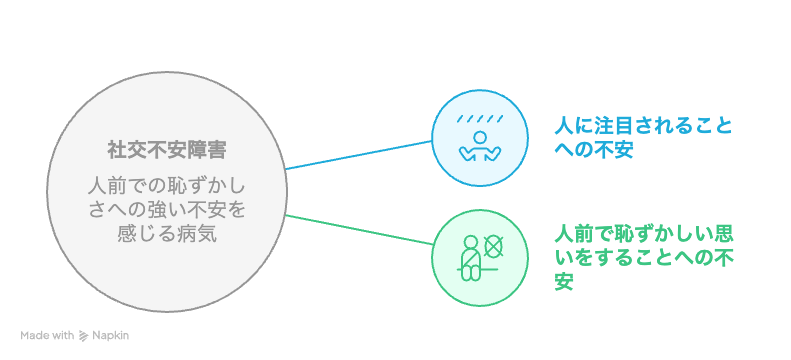

社交不安障害は人に注目されることや人前で恥ずかしい思いをすることに強い不安を感じる病気です。以前は「社会不安障害」と呼ばれていました。

人と話すことだけでなく、電車やバス、繁華街など人が多い場所にも強い苦痛を感じます。不安のあまりパニック発作を起こすこともあるのです。

過去の失敗や恥ずかしい経験がきっかけになることもありますが、進学や就職など人生の転機から発症するケースも少なくありません。社交不安障害の方は、自分でもこのような恐怖を感じるのはおかしいと理解していても、感情を抑えられません。

外出や交流といった怖いと感じる状況を我慢したり避けるようになったりするのです。

全般性不安障害

| 特徴 | 明確な理由がなく、常に不安が続く |

| 発症者が多い年代 | 30代以降が多い |

| 主に感じる不安 | 仕事/健康/お金/人間関係など日常のあらゆることに対する不安 |

| 主な症状 | 落ち着かない・疲れやすい・不眠・集中困難・筋肉の緊張 |

| 発症原因 | 長年の性格傾向や慢性的なストレスの積み重ね |

| 発症しやすい人の特徴 | ・心配性/慎重すぎる ・完璧主義 ・何事も「最悪の事態」を想定する癖がある など |

| 発症後の行動変化 | 確認回数が過剰に増えるなど、安心を求め行動な慎重になる |

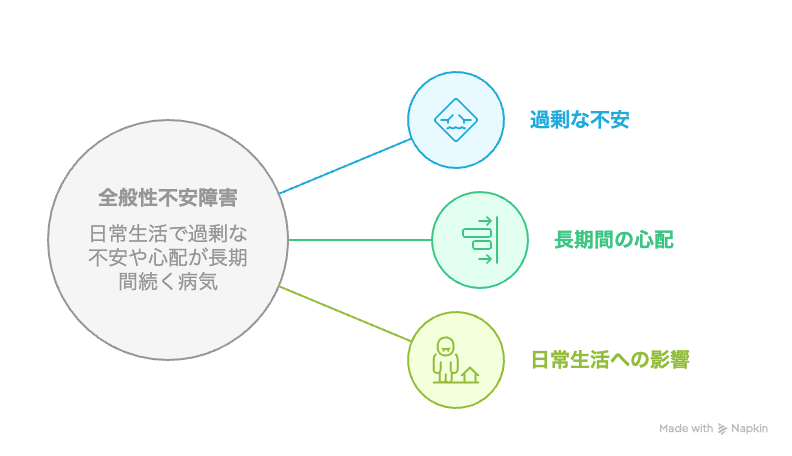

全般性不安障害は特定の出来事だけではなく、日常生活におけるさまざまなことに対して、過剰な不安や心配が長期間続く病気です。

たとえば、仕事や学業のこと、家族や友人との関係、自身の健康や経済状況など、心配事の対象が多岐にわたります。心配性というレベルを超えて、常に何かしらの不安を感じているため、心が休まる暇がありません。

そのため、全般性不安障害を発症すると、安心感を求めるため行動が慎重になる傾向があるのです。

特定の恐怖対象がある他の不安障害とは異なり、対象がはっきりしない漠然とした不安に常に苛まれる点が、全般性不安障害の大きな特徴です。

分離不安障害

| 特徴 | 大切な人が離れることへの不安が募る |

| 発症者が多い年代 | 6歳前後の子どもに多いが、大人も発症 |

| 主に感じる不安 | 特定の人(親や恋人)と離れることへの強い不安 |

| 主な症状 | 頭痛・腹痛・吐き気・夜尿・悪夢など |

| 発症原因 | 恋愛関係や親への依存 |

| 発症しやすい人の特徴 | ・依存的傾向が強い ・愛着不安がある(見捨てられる不安) ・一人になることへの強い恐怖感がある など |

| 発症後の行動変化 | 学校や職場に行けない、付き添いを求めるなど |

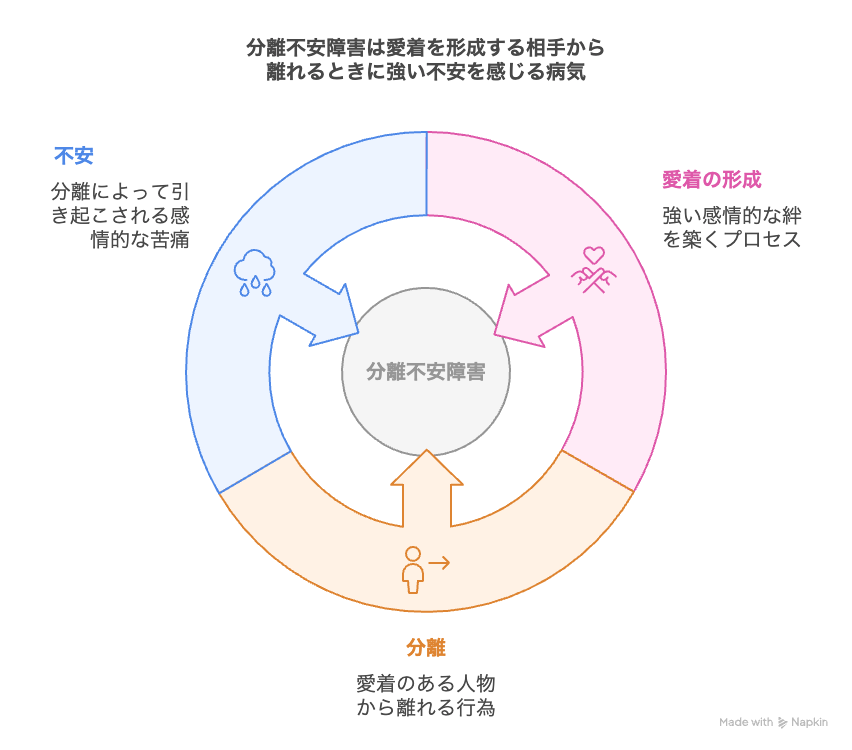

分離不安障害とは、愛着を形成する相手から離れるときに強い不安を感じる状態です。多くは子どもに見られる障害ですが、大人でも生じるケースがあります。

人と離れることで大切な人に何か悪いことが起こるのではという心配や、自分自身に何か悪いことが起こるのではという不安が特徴です。

子どもの場合は親と離れて学校に行けない、大人の場合はパートナーや親から離れることに強い不安を感じるといった症状が現れます。そのため、分離不安障害の方は学校や職場に行けなかったり、行けるとしても付き添いを求めたりするのです。

不安障害になりやすい人の共通点

ここからは次のトピック別で、不安障害になりやすい人の共通点を解説します。

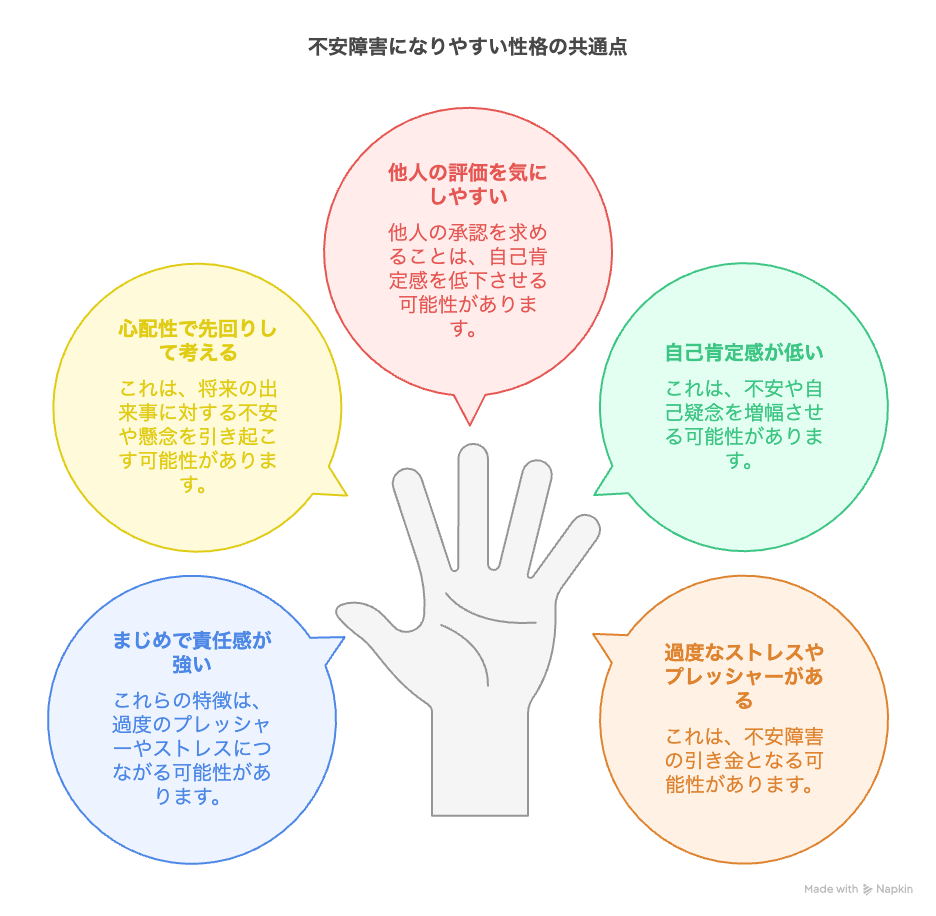

性格面

次の性格に当てはまる方は、不安障害になりやすいといえます。

- まじめで責任感が強い

- 心配性で先回りして考える

- 他人の評価を気にしやすい

- 自己肯定感が低い

- 過度なストレスやプレッシャーがある

まじめで責任感が強い方は、物事を完璧にこなそうとして自分を追い込みやすい傾向があります。また心配性で先回りして考える方は、まだ起こってもいないことに対して最悪のシナリオを想定し、不安になりがちです。

他人の評価を気にしやすい方は「嫌われたらどうしよう」「迷惑をかけたらどうしよう」と考え、ストレスを感じやすくなるでしょう。自己肯定感が低い方は少しの失敗でも自分を責めてしまい、不安を抱えやすい傾向があります。

また、過度なストレスやプレッシャーに弱いと不安障害のリスクが高まります。たとえば、就職や転職、結婚など環境の変化に弱く、ストレスから不安障害を発症することがあるのです。

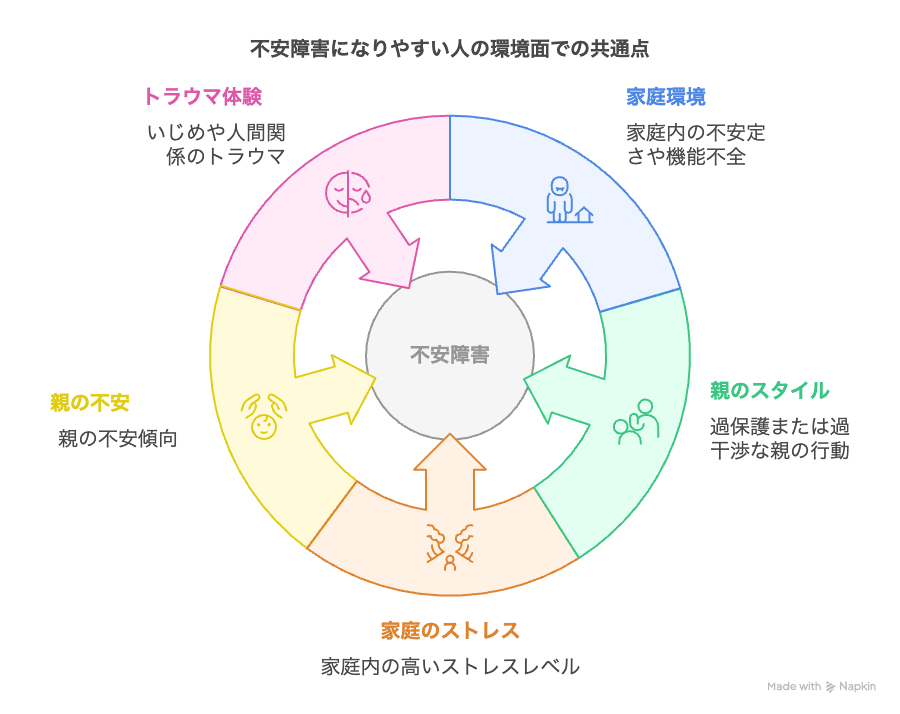

環境面

不安障害になりやすい方は、環境面で次の特徴があります。

- 生育・家庭の環境がよくない

- 過保護・過干渉な親に育てられた

- 家庭内にストレスが多い

- 親も不安傾向が強い

- いじめや失敗体験、人間関係のトラウマがある

生育・家庭の環境は不安障害の発症に関わる要因です。

過保護・過干渉な親に育てられると、自分で判断や行動する経験が少なくなり、不安への耐性がつきにくくなります。また家庭内のストレスが多いと安心できる居場所がなく、常に緊張状態にあることが不安障害につながるのです。

親も不安傾向が強い方は、遺伝的要因として不安になりやすい性質が受け継がれる可能性があります。さらに、いじめや失敗体験、人間関係のトラウマがある方は、安心できる関係を築きにくく、社会で不安を感じやすくなるでしょう。

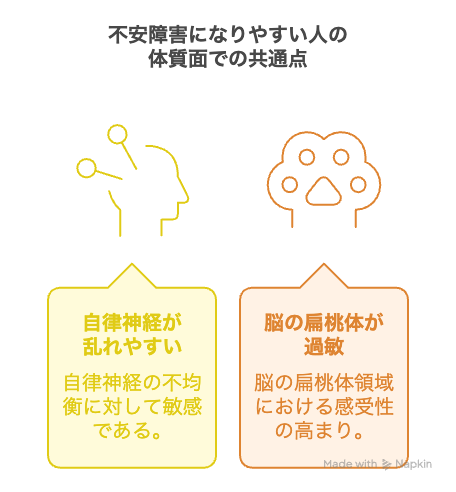

体質面

不安障害になりやすい方は、体質面で次の特徴があります。

- 自律神経が乱れやすい

- 脳の扁桃体が過敏である

自律神経が乱れやすい方は、少しのストレスでも体調に影響が出やすく、身体症状から不安を引き起こす要因になることがあります。また、脳の感情を司る部分である扁桃体が過敏な方は、危険や不安を強く感じやすい傾向があるとされているのです。

体質的な要因は生まれつきもありますが、日常生活の中で適切なストレス管理や休息を取ることで、コントロールできます。自分なりのストレスを解消できる方法を探しておくとよいでしょう。

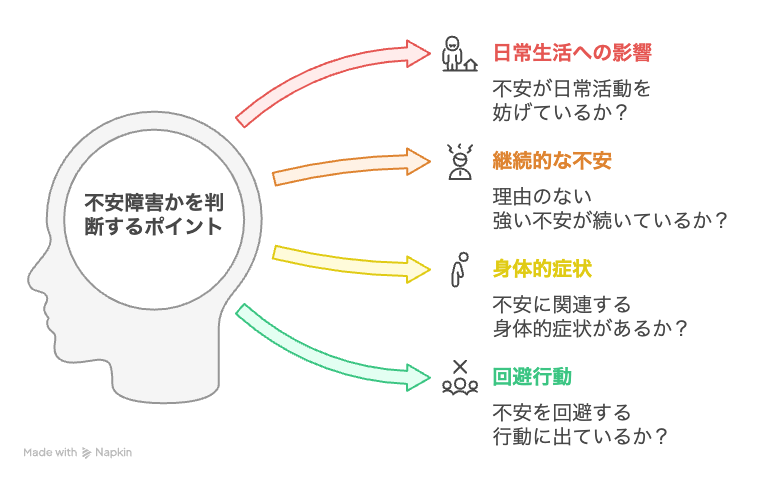

不安障害かを判断する4つのポイント

ここからは不安障害かを判断するポイントを、4つにまとめて紹介します。

なお、不安障害に発症している可能性を手軽に判断したい人は、下のチェックリストをお試しください。

下のチェックリストは「はい」または「いいえ」でご回答ください。

それぞれの項目で 3つ以上「はい」がある場合は、該当する不安障害の可能性があると判断できます。心療内科・精神科を受診し、医師に相談してみましょう。

- 突然、激しい動悸や息苦しさ、めまいに襲われたことがある

- パニック発作のような症状が10分以内にピークに達する

- 発作が「また起きるのではないか」と常に不安になる

- 発作が怖くて、外出・電車・人混みなどを避けるようになった

- 発作の後、病院で検査しても「異常なし」と言われた

日常生活に支障は出ているか

不安障害と単なる不安の違いは、日常生活への影響の度合いです。日常生活で下記のような支障がある場合は、不安障害の可能性が高いと言えます。

| パニック障害 | ・電車に乗れず仕事にいけなくなる ・1人で外出できなくなる |

| 社交不安障害 | ・会議で発言を求められると頭が真っ白になる ・飲み会や集まりの場を避けてしまい、孤立する |

| 全般性不安障害 | ・仕事に集中できなくなる ・不安から同じ行動を繰り返す |

| 分離不安障害 | ・相手に何度も連絡する ・不安から自立できない |

共通するのは、不安が日常生活に深刻な支障をもたらす点です。これは単なる「心配性」とは異なり、生活の質そのものを大きく低下させてしまう状態といえます。

たとえば、特定の状況や場所に対して強い恐怖を感じると、行動が大きく制限されます。「また発作が起きたらどうしよう」と電車やバスに乗れなくなったり、「人前で恥ずかしい思いをするのでは」と会議や集まりを避けたりするようになるのです。

行動の制限は通勤・通学を難しくさせ、仕事や学業に直接的な影響を与えます。人間関係においても、人との交流を避けることで孤立感を深めたり、逆に大切な人に過剰な心配をぶつけてしまったりするケースもあります。

不安障害における不安は、個人の行動範囲を狭めるだけでなく、仕事・学業、人間関係に深刻な影響を与えてしまうのです。単なる気分の問題として片付けず、医師によるサポートの必要性を考えることが大切です。

理由のない強い不安が続いているか

不安障害では、明確な原因がないのに強い不安感が続くことが特徴です。具体的には、次のように理由に見合わない不安が長期間続くときは、不安障害の可能性があります。

- 不安が1日の大半を占めていて気が休まらない

- 日常的に漠然とした不安を感じる

- いつも何かが起こるのではないかと心配している

健康的な不安は一時的で、その状況が過ぎれば収まるものです。しかし、不安障害では不安が慢性化し、自分ではコントロールできなくなります。

不安の強さや持続時間が生活に支障をきたすときは、心療内科や精神科を受診しましょう。

身体に症状が出ているか

不安障害では身体に下記のような症状が現れるケースがあります。

| パニック障害 | 動悸・息苦しさ・めまい・過呼吸・発汗・吐き気など |

| 社交不安障害 | 赤面・発汗・声が震える・胃痛・吐き気など |

| 全般性不安障害 | 落ち着かない・疲れやすい・不眠・集中困難・筋肉の緊張 |

| 分離不安障害 | 頭痛・腹痛・吐き気・夜尿・悪夢など |

不安障害では心理的な症状だけでなく、さまざまな身体症状も現れます。内科などで検査を受けても特に異常が見つからないことも少なくありません。

もし、原因不明の身体症状と同時に強い不安感も抱えているときは、不安障害に関連している可能性を考えましょう。精神科や心療内科の受診を検討してみてください。

不安を回避する行動に出ているか

不安障害では、不安を感じる状況を避ける「回避行動」が特徴的です。それぞれの不安障害タイプによって、回避行動のパターンが異なります。

| パニック障害 | ・発作が起きた場所に行かなくなる ・外出を控える |

| 社交不安障害 | ・目立たないように静かにし、話しかけられないようにする |

| 全般性不安障害 | ・リスクのあることは避ける ・仕事や家事を人に任せなくなる |

| 分離不安障害 | ・パートナーや親と離れるのを極端に避ける |

たとえば、過去にパニック発作を経験した場所に行かなくなったり、「恥ずかしい思いをしたくない」という恐れから、人との関わりを避け目立たないように静かに過ごしたりすることがあります。

これらの回避行動は、「発作がまた起きたらどうしよう」「人から離れるのが怖い」といったそれぞれの不安や恐怖から一時的に逃れるための対処です。

しかし、こうした回避行動を続けることは結果的に活動できる範囲をどんどん狭め、社会的なつながりを失い、生活の質を低下させる要因となるのです。

不安障害は治るのか

不安障害は適切な治療を続けることで完治が期待できる病気です。

不安障害の治療は、薬物療法と心理療法が中心となります。薬は症状に応じて、抗うつ薬や抗不安薬などが使われます。脳内の神経伝達物質のバランスを調整し、過剰な不安反応を抑える働きがあるのです。

また心理療法の1つである認知行動療法も有効です。心身をリラックスさせる方法を学んだり、極端な考え方のクセを見直したりするアプローチを取ります。

治療を通じてストレスを減らし、不安や恐怖に対処できるようなサポートを受けます。苦手なことに段階的にチャレンジし、自信を取り戻していくことが回復への道筋です。

医師やカウンセラーのサポートを受けつつ、ゆっくりと自分のペースで取り組、症状の緩和を実感できるでしょう。もし不安障害の症状に心当たりがあるときは、1人で抱え込まず、まずは心療内科や精神科などの病院に相談してみましょう。

まとめ

不安障害の一覧として、パニック障害、社交不安障害、全般性不安障害、分離不安障害について解説しました。それぞれ症状や特徴は異なりますが、日常生活に支障をきたすほどの強い不安が共通点です。

不安障害になりやすい人の特徴としては、まじめで責任感が強い、他人の評価を気にするなどの性格的な傾向があります。また環境面や体質面も影響します。

不安障害かどうかを判断するポイントは、日常生活への支障の有無、身体症状の出現などです。これらに当てはまるときは、病院への相談を検討しましょう。

大切なのは、不安障害は治る病気だと考えることです。1人で抱え込まず、医師やカウンセラーのサポートを受けながら、少しずつ回復への道を歩んでいきましょう。

こちらの記事もおすすめ