この記事では理由や対処法も交え、スマホが不安障害に与える影響を解説します。

- スマホの使い方次第で症状の悪化にも緩和にもつながる

- 不安を減らすスマホの使用法にはアプリの管理や通知OFFがある

- スマホ依存を脱却するためには、まずスマホの時間を可視化する

なお、周囲にパニック障害の悩みを相談できず、おひとりで悩まれている方は不安・パニック障害に悩む7万人以上の方が参考にした、不安パニック専門のオンラインサポートコミュニティ「nicot+(にこっとプラス)」をご活用ください。

「にこっとプラス」では、次のようにオンライン上で参加者同士が症状への悩みや対処法といった情報を気軽に交換できます。

「気持ちがわかってもらえるか不安…」といった方でも、同じパニック症状に悩む参加者同士であれば、気負いすることなく悩みや不安を打ち明けられますよ。

「どんなところなんだろう?」と気になる方は、下のボタンから詳細をご確認ください。

本記事を音声で聴く

スマホは不安障害に良くないのか

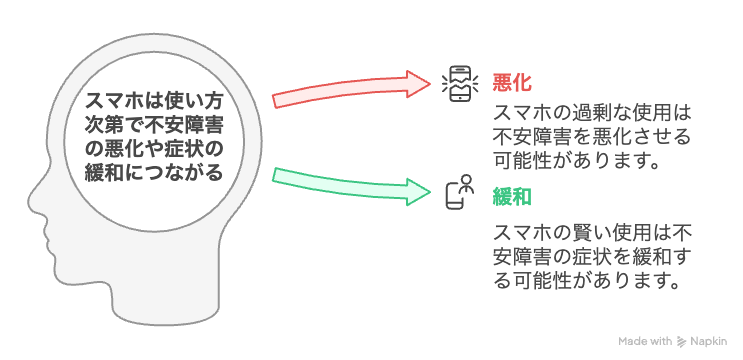

結論スマホは使い方次第で、不安障害の悪化や症状の緩和につながります。

ネガティブなニュースの閲覧やSNSでの比較などは、不安を悪化させる傾向があります。一方で、メモや瞑想アプリの活用は適切に使えば症状の緩和に役立ちます。

不安障害とスマホの関係を正しく理解し、自分に合った適切な使い方を見つけることが、心の安定を保つ上で役立ちます。

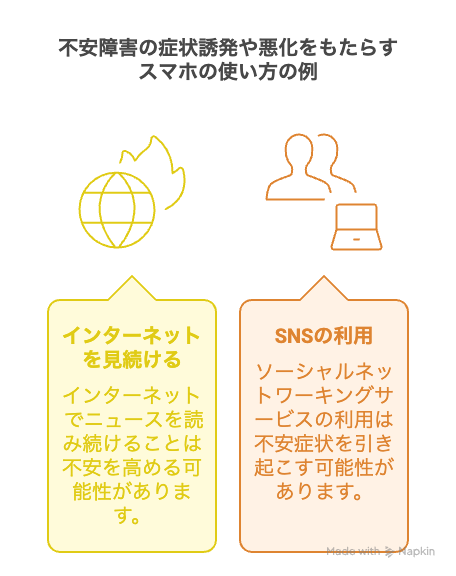

使い方次第で症状の誘発・悪化をもたらす

次のようなスマホの使い方は、不安障害の症状誘発や悪化をもたらします。

- インターネットでニュースを見続ける

- SNSを利用する

スマホは常にインターネットに接続されており、情報や刺激を受け取り続けてしまいます。脳が休まる暇なく活動し続け、情報過多の状態に陥りやすくなるのです。

また、SNSの利用も影響を与えるケースがあります。きらびやかな投稿を目にするたびに「自分だけが取り残されている」といった感情が生まれ、自己肯定感の低下や焦燥感につながるのです。

不安を和らげるツールにもなり得る

スマホは不安障害の症状を和らげる心強いツールにもなり得ます。ストレス軽減や心の安定をサポートし、いつでもどこでも実践できるためです。

- 家族や友人に連絡をとれる

- 日記に感情を書き出せる

たとえば、家族や友人など、助けを求めたい相手にすぐに連絡をとれます。1人ではないと感じられることは、不安を乗り越える上で支えとなるのです。

また、自分の感情や思考を記録し、整理するツールとしても役立ちます。メモアプリや日記アプリなどを活用し、感じた気持ちや考えを書き出します。頭の中が整理され、客観的に自分を見つめ直す機会を得られるのです。

スマホは使い方次第で、不安障害と上手に付き合うための有効な手段となります。

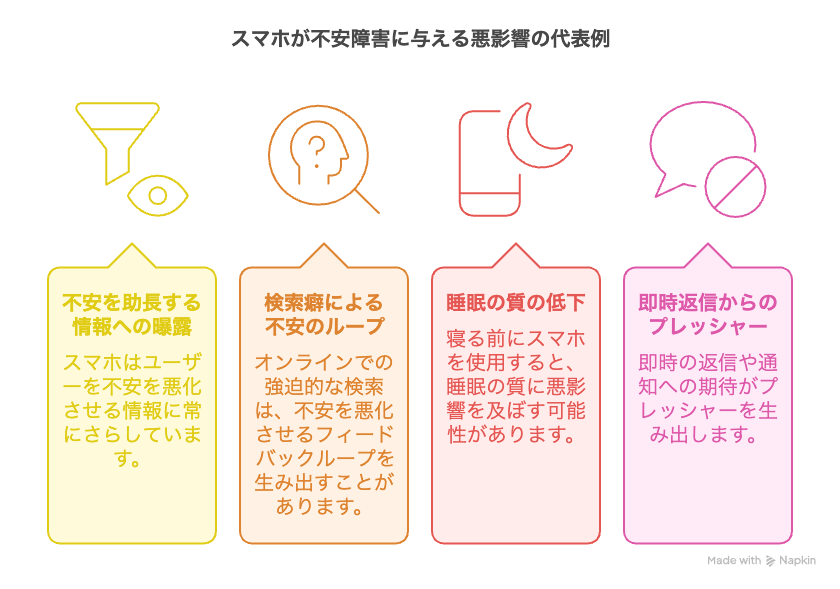

スマホが不安障害に与える悪影響の代表例

ここからはスマホが不安障害に与える悪影響の代表例を、4つにまとめて紹介します。

例1:不安を助長する情報に晒され続ける

スマホが不安障害に与える悪影響の1つに、不安を助長する情報に晒され続けることがあります。

スマホを通じて常に多くの情報にアクセスできますが、中には不安を助長するような情報も少なくありません。

たとえば、ネガティブなニュースに繰り返し触れると、世の中に対する漠然とした不安感や恐怖心が増大する可能性があります。災害や事件などのニュースは、不安障害を抱える方にとって過剰な心配や将来への悲観的な見方を引き起こすきっかけとなるのです。

また、SNS上で他人の「充実した」ように見える投稿を目にすることも、不安を募らせる要因です。友人や知人の楽しそうな姿を見るたびに、孤独感や劣等感を抱きやすくなります。

常に他人と繋がれるスマホの特性が、心が休まらない状態をつくりだしてしまうのです。

例2:検索癖で不安がループする

スマホが不安障害に与える悪影響には、検索癖で不安がループすることが挙げられます。検索癖がつくと、不安を増幅させてしまう悪循環に陥ることがあります。

たとえば「動悸 止まらない」といったキーワードで検索すると、深刻な病気の可能性を示唆する情報にたどり着くケースがあるのです。医学的な知識がないまま断片的な情報を得ると、さらに強い不安に駆られてしまいます。

検索して不安になる状態は「サイバー・ヘルス・アノイエティ」と呼ばれ、インターネット上の健康に関する情報に過度に依存し、不安が増大する状態を指します。検索すればするほど、新たな心配事が増え、また検索してしまうというループにはまりやすくなるのです。

ご自身の症状が心配だからといって、検索を続けることは控えましょう。

例3:寝る前の使用で睡眠の質が低下

スマホが不安障害に与える悪影響の1つには、寝る前の使用で睡眠の質が低下することがあります。

就寝前にスマホを操作する習慣は、睡眠の質を低下させるのです。スマホの画面から発せられるブルーライトは、自然な眠りを誘うホルモン「メラトニン」の分泌を抑制します。メラトニンの分泌が妨げられると、眠りが浅くなったり夜中に目が覚めやすくなったりするのです。

さらに、寝る前にSNSをチェックしたりニュースを読んだりする行為は、脳を覚醒させリラックス状態に入るのを妨げます。布団に入ってもなかなか考え事が頭から離れず、眠れないという状況を引き起こしやすくなります。

質の高い睡眠は心の健康を保つ上で必要なので、寝る前のスマホ習慣を見直してみましょう。

例4:即時返信や通知へのプレッシャー

スマホが不安障害に与える悪影響には、即時返信や通知へのプレッシャーが挙げられます。

メッセージアプリなどで「すぐに返信しなければ相手に失礼だ」といったプレッシャーを感じた経験があるかもしれません。とくに既読機能があるアプリでは、相手がメッセージを読んだことがわかるため、過剰に気を遣ったり不安になったりすることがあります。

また、頻繁に来る通知も精神的な負担となります。常にスマホを気にかけ「何か重要な連絡を見逃していないか」と気にする状態が続くと、心が休まらず緊張状態に陥るのです。

即時返信や通知は、対人関係におけるストレスを増やす要因です。不安や義務感が精神的な疲れにつながり、不安障害の症状に影響を与える可能性があります。

不安障害の症状緩和につながるスマホの使用例

不安障害の症状緩和につながる主なスマホの使用例としては、下記が挙げられます。

| 状況 | スマホの活用方法 |

|---|---|

| 急な不安感に襲われた時 | 深呼吸アプリで呼吸を整える |

| 考えすぎて眠れない夜 | ヒーリング音楽や自然音でリラックス |

| 外出先で不安になったとき | 友人や家族に連絡して声を聞き安心する |

| 気分が落ち込んだとき | 元気が出るYouTube動画やポッドキャストを再生する |

| モヤモヤが止まらないとき | メモアプリで感じていることを自由に書き出してみる |

急に強い不安感に襲われたとき、深呼吸をガイドするアプリを利用すると意識的に呼吸を整えられます。ゆっくりとした呼吸は副交感神経を優位にし、心身のリラックスを促す効果が期待できるのです。

また、心配事や考えが頭の中をぐるぐると巡って眠れない夜には、ヒーリング音楽や自然音を再生するアプリが役立ちます。心地よい音に耳を傾けると、意識が不安から離れ穏やかな気持ちで入眠しやすくなるでしょう。

気分が落ち込んだときには、少しでも気持ちが明るくなるようなYouTube動画や、元気の出るテーマのポッドキャストを聴いてみましょう。無理に元気を出そうとする必要はありませんが、ポジティブな情報に触れることで、気分転換になります。

スマホの機能を意識的に選んで使うことで、不安な気持ちに対処しセルフケアに役立てられるのです。

【不安障害の方向け】スマホ依存のチェックリスト

スマホ依存かを手軽に判断したい方は、下のチェックリストをお試しください。

※チェックリストは「はい」か「いいえ」でご回答ください。

- 目的もなくSNSやニュースアプリを無意識に開いてしまうことが多い

- 不安な症状や気になることを何度も検索してしまう(病気、人間関係など)

- スマホが手元にないと落ち着かず、不安や焦りを感じる

- スマホの通知や返信にすぐ対応しなければ…とプレッシャーを感じる

- 寝る直前までスマホを触ってしまい、寝つきが悪くなったと感じる

- SNSの投稿やコメントで気分が左右されることがある

- 1日何時間もスマホを触ってしまい、他のことに集中できない

- スマホを使いすぎて「このままで大丈夫かな…」と自己嫌悪に陥る

- スマホを見た後、逆に不安やイライラが強まることがある

- 「スマホをやめよう」と思っても、なかなかやめられない

当てはまる項目が多い方は、スマホ依存をなくすために意識的な対策を始めていきましょう。

不安が減るスマホとの上手な付き合い方

ここからは不安が減るスマホとの上手な付き合い方を、5つにまとめて紹介します。

- 時間制限アプリで使用時間を管理する

- 寝る1時間前は「スマホを見ない時間」と決める

- 「検索」の代わりにやることを用意しておく

- 思い切って通知設定をOFFにする

- ホーム画面に不安を誘発するアプリは置かない

1.時間制限アプリで使用時間を管理する

不安が減るスマホとの上手な付き合い方の1つには、時間制限アプリで使用時間を管理することがあります。

スマホの使いすぎを防ぐためには、まず自分がどれくらいの時間、どのアプリに費やしているかを把握しましょう。

iPhoneには「スクリーンタイム」、Androidには「Digital Wellbeing」といったアプリが搭載されています。これらの機能を使えば、アプリごとの利用時間を確認できるだけでなく、アプリごとに時間制限を設定できるのです。

時間制限を設定することで、無意識にだらだらとスマホを眺める時間を減らせます。制限時間に達すると通知が表示されるため、他のことに意識を向けるきっかけになります。

はじめは緩めの設定からスタートし、徐々に自分にとって適切な利用時間に調整していきましょう。

2.寝る1時間前は「スマホを見ない時間」と決める

スマホと上手く付き合うためには、寝る1時間前は「スマホを見ない時間」と決めましょう。

就寝前のスマホの使用を控えることは、心身の健康維持に役立ちます。スマホの画面から発せられるブルーライトは、メラトニンの分泌を抑制し体内時計を狂わせる働きがあります。メラトニンの分泌が減ると、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりするのです。

スマホを見ない時間を確保するためには、寝室にスマホを持ち込まない、手の届かない場所に置くといった工夫も有効です。

スマホを見ない習慣を続ければ、脳と体が自然に「これから眠る時間だ」と認識でき、睡眠の質向上につながります。

3.「検索」の代わりにやることを用意しておく

不安が減るスマホとの上手な付き合い方には、「検索」の代わりにやることを用意しておくことが挙げられます。

不安を感じたときに原因や対処法を知りたくて検索すると、さらなる不安を呼び起こす悪循環につながる可能性があるからです。

具体的な方法として、深呼吸があります。4秒かけて鼻から息を吸い、7秒息を止め、8秒かけて口からゆっくり息を吐き出す呼吸法は、心身をリラックスさせる効果が期待できます。不安を感じたら、まずこれを3~5回繰り返すと決めておきましょう。

また、感じている不安を紙に書き出すことも有効です。頭の中だけで考えていると思考がぐるぐると回りがちですが、書き出すことで客観視しやすくなります。

検索という行動を別の行動に置き換える習慣をつけることが大切です。

4.思い切って通知設定をOFFにする

スマホと上手く付き合うためには、思い切って通知設定をOFFにしましょう。

スマホの通知は集中力を途切れさせ、時にはプレッシャーの原因にもなります。不安感を抱えやすい方にとっては、絶え間ない刺激が心の負担となるのです。

すべての通知を切る必要はありませんが、緊急性の低いSNSやニュースなどの通知はOFFにしましょう。通知を制限するとスマホに気を取られる回数が減り、目の前の活動に集中できるようになります。また「すぐに返さなきゃ」というプレッシャーからも解放されるのです。

通知をコントロールすることは、自分が主体的にスマホを使うための重要なステップです。

5.ホーム画面に不安を誘発するアプリは置かない

不安が減るスマホとの上手な付き合い方の1つには、ホーム画面に不安を誘発するアプリは置かないことがあります。

スマホのホーム画面は目につきやすい場所です。見ると不安になったり、時間を浪費してしまったりするアプリを配置していると、無意識のうちにそれらのアプリを開く回数が増えてしまいます。

たとえば、ホーム画面の1ページ目にSNSやニュース系のアプリを置かないようにしましょう。アプリを開く手間がかかるので、目にする頻度が下がります。また、アプリをフォルダごとに分けるのも有効です。

スマホを開くたびに感じるストレスを減らし、よりポジティブな気持ちで向き合えるようになるでしょう。

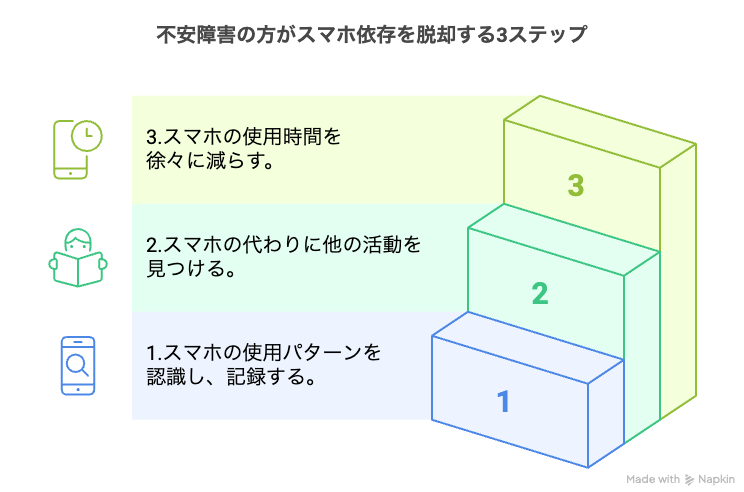

不安障害の方がスマホ依存を脱却する3ステップ

ここからは不安障害の方がスマホ依存を脱却するステップを、3つにまとめて紹介します。

ステップ1:スマホに関する行動を可視化する

スマホ依存から抜け出す最初のステップは、自分がどのようにスマホを使っているのかを正確に把握することです。

無意識のうちにスマホを手に取ると、目的もなく長時間利用してしまいます。まずは、この無意識の行動に気づくことから始めましょう。

前述した時間制限アプリを活用してみてください。1日の合計利用時間、アプリごとの利用時間などを客観的なデータとして確認できます。数字を見ると「思ったよりも長時間使っていた」といった事実に気づけるのです。

漠然とした「使いすぎているかも」という感覚を具体的な課題として認識することが、次のステップに進むための土台となります。

ステップ2:「やめる」ではなく「代わり」を作る

次にスマホを「やめる」のではなく「代わり」の行動を作りましょう。

スマホ利用は退屈しのぎ、ストレス解消などを満たす役割を担います。その役割を無視して単にスマホ利用をやめようとすると、不満が募ったり別の不健全な行動に置き換わったりする可能性があります。

暇で検索をしてしまうのであれば、前述した代わりの行動を試してみましょう。

自分にとって取り組みやすく、実行することでポジティブな気持ちになれる代替行動を選ぶことがポイントです。代わりの行動を作ることで、自然にスマホへの依存度を減らせます。

ステップ3:「一気にやめる」ではなく「少しずつ減らす」

最後に、スマホを一気にやめるのではなく少しずつ減らしましょう。

一気に利用時間をゼロに近づけようとすると、挫折につながりやすくなります。スマホ依存からの脱却を目指すためには、焦らずに段階的に取り組むことが成功のポイントです。

たとえば「1日の利用時間を15分だけ減らす」といった具体的で達成できそうな目標から始めます。小さな目標を達成できたら、今度は少しだけ高い目標を設定します。

もし目標を達成できない日があったとしても、自分を責めずに「明日また試してみよう」と気持ちを切り替えることが大切です。

無理なく続けられるペースで進めていくことが、長期的な習慣の変化につながります。

まとめ

スマホは使い方次第で不安を悪化させる要因にも、逆に不安を和らげるための心強いツールにもなります。とくに、ネガティブな情報に触れ続けたり、不安から検索を繰り返してしまったりする使い方は、症状に悪影響を与えるのです。

スマホとの付き合い方を意識的に変えれば、心の負担を減らせるようになります。まずは自分の利用状況を把握し「寝る前1時間は使わない」「不安な時の代替行動を決めておく」などを試してみてください。

ご自身にとって良いスマホの使い方を見つける助けとなれば幸いです。もし、不安感が強い、あるいはスマホの使用をコントロールするのが難しいと感じるときは、1人で抱え込まず、医師に相談することも検討しましょう。

なお、不安障害についてより詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。