この記事では症状悪化・軽減につながる栄養素も交え、栄養不足が不安障害に与える影響を解説します。

- 不安障害の発症・悪化には栄養不足が関係する

- 貧血やダイエットなどでセロトニンが減少し不安障害が起こりやすくなる

- 偏った食事や欠食を避けると心の健康が保たれる

なお、周囲にパニック障害の悩みを相談できず、おひとりで悩まれている方は不安・パニック障害に悩む7万人以上の方が参考にした、不安パニック専門のオンラインサポートコミュニティ「nicot+(にこっとプラス)」をご活用ください。

「にこっとプラス」では、次のようにオンライン上で参加者同士が症状への悩みや対処法といった情報を気軽に交換できます。

「気持ちがわかってもらえるか不安…」といった方でも、同じパニック症状に悩む参加者同士であれば、気負いすることなく悩みや不安を打ち明けられますよ。

「どんなところなんだろう?」と気になる方は、下のボタンから詳細をご確認ください。

本記事を音声で聴く

栄養不足は不安障害の発症原因や症状悪化をもたらす

大前提として、栄養不足は不安障害の発症や症状の悪化をもたらします。不安や恐怖などの脳に由来する感情は、日々の食事から摂る栄養素で支えられているためです。

たとえば、不安を和らげるホルモンである「セロトニン」は、アミノ酸(トリプトファン)をもとに、ビタミンB6やマグネシウムのサポートで作られます。偏った食事やダイエットなどで栄養素が不足すると、神経伝達物質の作用が弱まり、不安が悪化するのです。

症状悪化をもたらす理由・具体例

| 理由 | 具体例 | |

|---|---|---|

| ビタミンB群の不足 | 神経の働きが低下する | 気分の波が激しくなる |

| セロトニンの不足 | 不安感が強くなる | 心の安定が得られなくなる |

| 低血糖 | 脳へのエネルギーが不足する | イライラや不安を感じる |

つまり、日頃の食事や発達期の栄養素が不足した場合に不安障害が起きやすくなるわけです。

不安障害を克服するには、食事や栄養の知識を深め、毎日の食事や生活に反映させる必要があります。

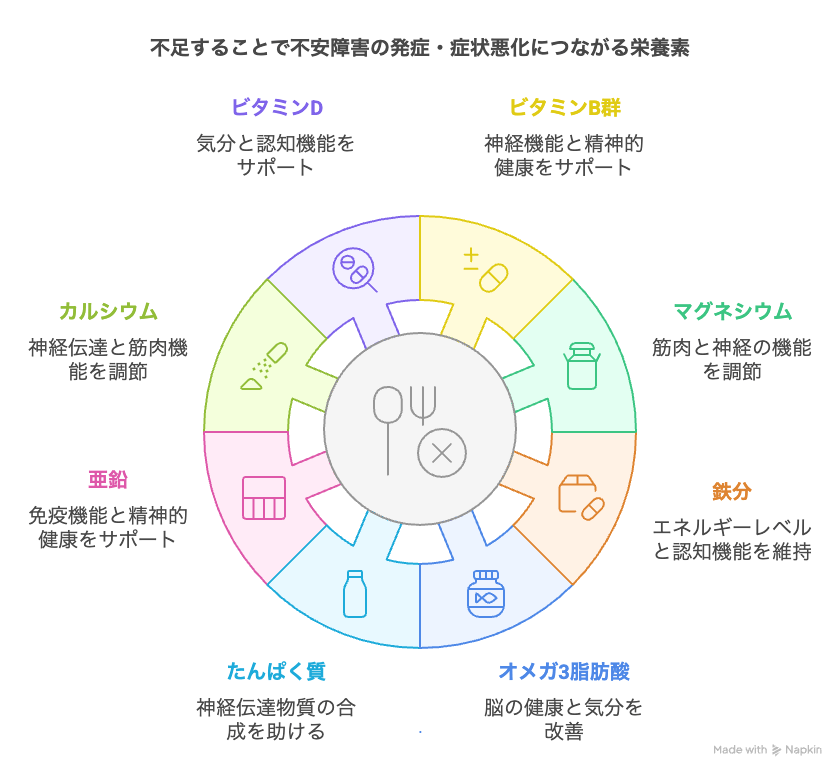

不足することで不安障害の発症・症状悪化につながる栄養素

ここからは不足することで不安障害の発症・症状悪化につながる栄養素を、8つにまとめて解説します。

各栄養素が不足することでどのような影響があるのかを簡単に知りたい人は、下表を参考にしてください。

| 栄養素 | 不足することでの影響 |

|---|---|

| ビタミンB群 (特にB1/B6/B12) | 神経伝達物質の合成、脳のエネルギー代謝に関与。 不足すると神経の興奮やイライラ、不安感が増す。 |

| マグネシウム | ストレスホルモン(コルチゾール)の調整、神経の興奮を抑える。 不足で緊張・不眠・不安が増加しやすい。 |

| 鉄分(ヘム鉄) | 酸素供給・ドーパミン合成に必要。 不足すると脳機能が低下し、情緒不安・疲労感・思考力低下に。 |

| オメガ3脂肪酸(DHA/EPA) | セロトニン機能の正常化、脳の炎症抑制に関与。 不足すると情緒が不安定になりやすい。 |

| たんぱく質 | セロトニンやドーパミンの材料(トリプトファンなどのアミノ酸)。 不足で神経伝達物質の合成が滞る。 |

| 亜鉛 | セロトニン・GABAの働きに関与。ストレス耐性を保つ。 不足すると感情コントロールが難しくなる。 |

| カルシウム | 神経の興奮を抑制。 不足するとイライラ・神経過敏になりやすい。 |

| ビタミンD | セロトニンの調整、免疫機能と気分の安定に関係。 不足で抑うつ・不安傾向が増す可能性。 |

ビタミンB群

ビタミンB群が不足すると、イライラや不安、集中力の低下などが現れます。ビタミンB群には脳の糖質代謝や神経伝達物質の合成など、神経系を維持する働きがあるためです。

とくにビタミンB群のなかでもB1・B6・B12は、不足することで不安障害が発症・悪化します。ストレスが多い生活ほどビタミンを消耗しやすいため、意識的な摂取が必要です。

| 役割 | 不安時に起きる症状 | 成人の推奨摂取量 | |

|---|---|---|---|

| B1 | 脳のエネルギーとなる糖質代謝を助ける | 不安イライラ集中力低低下 | 男性1.2mg女性1.1mg |

| B6 | 神経伝達物質の合成 | 気分の落ち込み不安 | 男性1.4mg女性1.1mg |

| B12 | 神経の機能維持 | うつ疲労神経障害 | 男女4.0㎍ |

日々の食事でビタミンB群をバランスよく取り入れることが、心の安定につながります。

マグネシウム

マグネシウムも不安障害の発症・症状悪化に重要です。マグネシウムはコルチゾールというストレスホルモンを調整し、神経の興奮を抑え、精神的な安定を促すためです。

マグネシウムが不足すると、ストレスに対する耐性が低下し、不安や緊張が強まります。結果として、ストレスや不眠が引き起こされ、不安障害の症状が悪化します。

健康長寿ネットによると、成人の推奨平均必要量は、30歳以上の男性で330~380mg、女性で270~290mgです。

現代の食生活には加工食品やファーストフードが多く、塩分過多で、マグネシウムが不足しやすいです。意識的にマグネシウムを摂取することが、不安感の軽減には重要です。

鉄分(ヘム鉄)

鉄(ヘム鉄)は、不安障害の発症や悪化に深く関係する栄養素です。鉄が不足すると神経の働きが鈍くなり、不安や焦り、イライラなどの感情が起こりやすくなるためです。

鉄には脳を落ち着かせるセロトニンや、興奮させるドーパミンなどの神経伝達物質をつくる作用があります。

鉄が不足する鉄欠乏性貧血では、精神症状が前面に出ることがあり、不安障害と間違われるケースもあります。

健康長寿ネットでは、30歳以上の男性では6.5~7.5mg、女性では1日5.5~8.5mgが推奨量です。月経のある女性や、偏食がちな方はとくに注意が必要です。

気分が不安定だと感じたら、鉄不足が関係していないか、食生活を振り返ってみましょう。

オメガ3脂肪酸(DHA/EPA)

オメガ3脂肪酸(DHA/EPA)が不足すると、不安障害が発症・悪化する原因になります。オメガ3脂肪酸はセロトニン機能を正常化させ、脳の炎症を抑制するためです。

国立研究開発法人国立がん研究センターでは、不安症状を訴える2,240人にオメガ3脂肪酸の摂取を促したところ、不安症状の軽減が得られたと報告されています。

不安症状は、セロトニンと深い関係があります。脳のリラックスホルモンであるセロトニンが不足すると、情緒が不安定になりやすいです。

オメガ3脂肪酸は、不安障害のほか、認知症や生活習慣病の予防にも効果的です。不安障害の悪化や発症を防ぐには、オメガ3脂肪酸を意識的に摂取する必要があります。

たんぱく質

不安障害の発症や悪化にかかわっているのが、たんぱく質の不足です。たんぱく質の不足は、セロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質のバランスを崩し、不安や恐怖を感じやすくします。

たんぱく質は、筋肉や臓器などを構成する要素として非常に重要な栄養素です。20種類のアミノ酸から構成されていますが、体内で合成できないものもあります。そのため、食事から摂取しなければなりません。

たんぱく質の不足は、免疫力の低下や、筋力の低下も引き起こす可能性があります。健康長寿ネットでは1日あたりの推奨量は、18歳以上の男性は60~65g、女性は50gです。

食事からたんぱく質を摂取することで、不安障害の症状を和らげることが可能です。

亜鉛

亜鉛が不足すると、不安障害が発症・悪化しやすくなります。セロトニンやGABAなどの精神を保つホルモンが不足し、感情のコントロールが難しくなるためです。

結果として、よけいに不安や恐怖を感じやすくなってしまいます。亜鉛不足があると、精神面の影響のほか、味覚障害や免疫機能障害なども起こります。

亜鉛の過剰摂取も問題視されていますが、通常の食事では過剰摂取の可能性は少ないです。亜鉛の過剰摂取では、銅欠乏や貧血などが起こります。

健康長寿ネットでは、推奨量は30歳以上の男性で9.0~9.5mg、女性で7.0~8.0mgです。感情をコントロールし、穏やかに過ごすためには、亜鉛の摂取が欠かせません。

カルシウム

カルシウムは、不安障害の発症や悪化を防ぐために欠かせない栄養素の1つです。なぜならカルシウムは、脳内の神経興奮を抑え、感情のコントロールにかかわるためです。

カルシウムの不足は、神経の伝達を乱し、不安やイライラ、動悸などを引き起こします。

健康長寿ネットによると、成人のカルシウム推奨摂取量は、30歳以上の男性は1日600~750mg、女性は500~650mlです。カルシウムは、魚介類や乳類などに多く含まれています。

日々の食事を見直し、牛乳や魚などでカルシウムを取ることが、穏やかに過ごすための第一歩になります。

ビタミンD

ビタミンDが不足すると、不安障害を発症・悪化させる可能性があります。ビタミンDにはリラックスホルモンであるセロトニンを調整し、気分を安定させる働きがあるためです。

健康長寿ネットで推奨される摂取量は、30歳以上の男女ともに1日9.0μgです。

ビタミンDは日光を皮膚に浴びることで生成されます。毎日15分程度、顔や腕に日光を当てるだけでも効果がありますよ。不安障害を改善するだけでなく、フレイルやうつ病予防にも有効性が示されています。

ビタミンDを確保することで、セロトニンが生成され、不安障害の予防につながるでしょう。

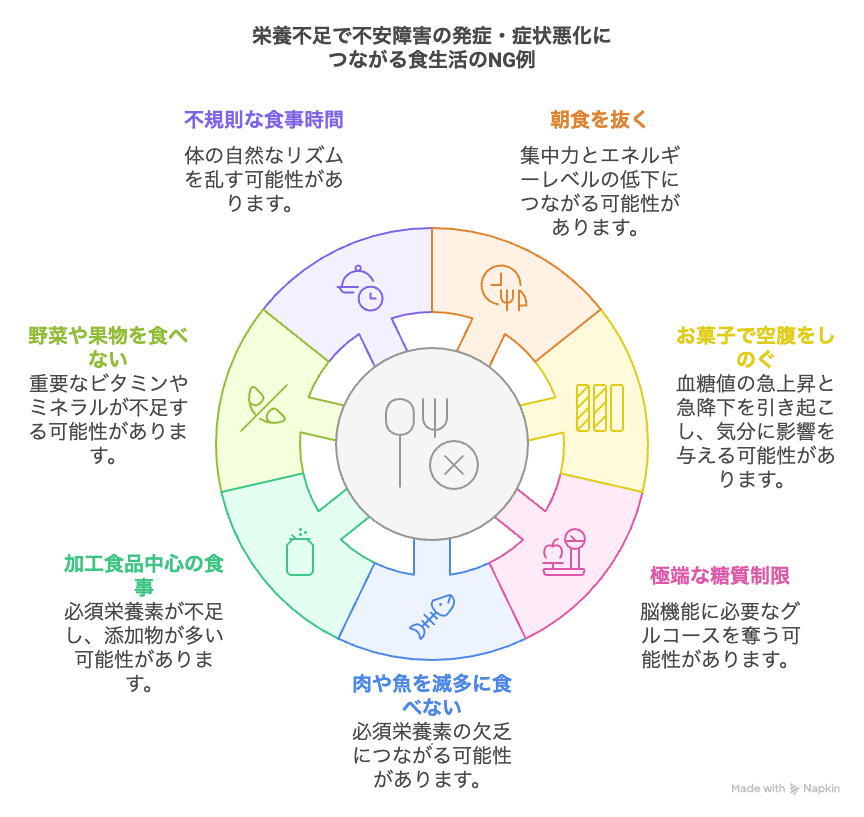

栄養不足で不安障害の発症・症状悪化につながる食生活のNG例

ここからは栄養不足で不安障害の発症・症状悪化につながる食生活のNG例を、7つにまとめて解説します。

1.朝ごはんを食べない

朝ごはんを食べないことは、不安障害の発症や症状悪化につながる食生活です。朝ごはんを取らないと、脳の働きを支えるエネルギーや栄養素(とくにビタミンB群、タンパク質)が不足し、不安を強めるためです。

たとえば、朝ごはんを何も食べなかったり、コーヒーだけで済ませたりしたとします。結果として、脳の神経伝達物質であるセロトニンの材料が足りず、不安やイライラが強まります。

午前中から集中力が続かず、気持ちがそわそわし、不安を感じやすくなるでしょう。

トーストや納豆ごはんなど、手軽なもので構いません。食事を取り入れ、活動へのエネルギーを蓄えることが、不安のコントロールに役立ちます。

2.お菓子・菓子パンで空腹をしのぐ

不安障害の方には、お菓子や菓子パンで空腹をしのぐ習慣は、症状の悪化を引き起こす可能性があります。血糖値の急上昇や急降下を引き起こすことで、情緒の不安定さやイライラを生み出してしまうためです。

くわえて、前述している必要な栄養素が不足しやすく、神経伝達物質のバランスも崩してしまいます。

たとえば空腹の際にあんパンやチョコレートを食べると、満腹にはなりませんが、血糖値は急上昇します。甘いもので気を紛らわせる習慣が、かえって不安障害には悪影響なのだといえます。

精神面を安定させるには、お菓子や菓子パンでなく、ビタミンやたんぱく質を含む食事が必要です。

3.極端な糖質制限ダイエットをしている

極端な糖質制限ダイエットは、不安障害を抱える方にとって注意が必要です。極端な糖質制限が血糖値スパイクの原因となり、症状の悪化につながるためです。

たとえば、「ダイエットのためにお米やパンを食べない」「サラダだけ」などの極端な糖質制限が挙げられます。ブドウ糖の不足で、脳の神経の働きも鈍り、イライラも感じやすくなるでしょう。

外見のためのダイエットが、心の健康を脅かすこともあるのです。極端な糖質制限は、心身の面からもおすすめできません。

不安障害を発症・悪化しないためには、極端な糖質ダイエットはしない方がいいでしょう。

4.滅多に肉や魚を食べない

滅多に肉や魚を食べないことも、不安障害の発症や悪化が予想されるため、おすすめできません。セロトニンやドーパミンの材料となるアミノ酸が不足し、不安や抑うつ、意欲低下などに繋がるためです。

肉や魚を避ける生活が長く続くと、心の安定に必要な栄養素も慢性的に不足してしまいます。

魚類には、オメガ3脂肪酸も豊富に含まれています。しかし、野菜だけの食事では、たんぱく質もオメガ3脂肪酸も足りません。

動物性たんぱく質や脂質を適度に取り入れることで、不安障害は克服しやすくなります。

5.加工食品やインスタント中心の食事

加工食品やインスタント食品が中心の食生活は、不安障害に悪影響です。なぜなら、加工食品やインスタント食品には、不安障害に必要なビタミンやミネラル、たんぱく質などの栄養素が不足しているためです。

それどころか、塩分や添加物の多い加工食品やインスタントでは、食塩や脂質の過剰摂取につながります。結果として高血圧や糖尿病などのリスクを高めてしまうでしょう。

加工食品やインスタント食品は、心身の健康のためにも、できるだけ控えることをおすすめします。

6.野菜や果物を食べない

野菜や果物を食べない食生活は、不安障害の発症や悪化を引き起こす原因の1つです。ビタミンやミネラルが不足し、腸内環境が乱れることで不安やイライラを感じやすくなるためです。

野菜や果物には、ビタミンやミネラル、食物繊維などが豊富に含まれています。なかでも緑黄色野菜や、葉物野菜はサラダにして食べると手軽に栄養を摂取できます。

果物をおやつとして取り入れるのもアイデアです。

たとえば野菜であればトマトスライスやグリーンサラダが手軽です。デザートにいちごやりんごなどを取り入れると、食事の満足度が高まるでしょう。

野菜や果物の調理方法に悩むかもしれませんが、手をくわえず、そのまま味わうと栄養素も失われにくいです。

ビタミンやミネラルなどをたくさん含む野菜や果物が、不安障害を予防し、改善に導いてくれます。

7.食事の時間が不規則

不安障害を引き起こし、悪化させる原因には、不規則な食事の時間が関係しています。不規則な食事は血糖値を乱しやすく、体の中に吸収される栄養にも偏りを起こすためです。

休憩の時間が取れないほど忙しい仕事や夜勤がある仕事も、食事の時間が不規則になりがちです。朝と昼を兼ねた10時ごろの食事や、23時の夕食なども、不規則な時間に該当します。

不安障害を克服するためには、食事の時間をできるだけ規則的にする必要があります。

おにぎりやサンドイッチなど手軽なものを取り入れたり、スケジュールを調整したりすると改善できるかもしれません。

食事の時間を整えることで健康が促進され、不安障害を解消するきっかけになるでしょう。

不安障害の治療・症状軽減につながる栄養素

不安障害の発症や悪化にかかわる栄養素は、症状の軽減や治療にも役立ちます。脳のなかにセロトニンを作るには、神経伝達を促す特定の栄養素が欠かせないからです。

たとえば、たんぱく質やビタミンB群は、セロトニンやドーパミンの材料になり、心の安定に寄与します。一方、マグネシウムやビタミンDは神経の興奮を抑えることで不安感を緩和します。

栄養の問題を考慮すると、不安障害の改善を目指すためには、薬物療法だけに頼るのは不十分です。日々の食事を見直し、必要な栄養を取ることで、脳が本来の働きを取り戻しやすくなります。

心と体は密接にかかわっています。日々の食事を丁寧に見直すことは、不安と向き合う確かな一歩になるでしょう。

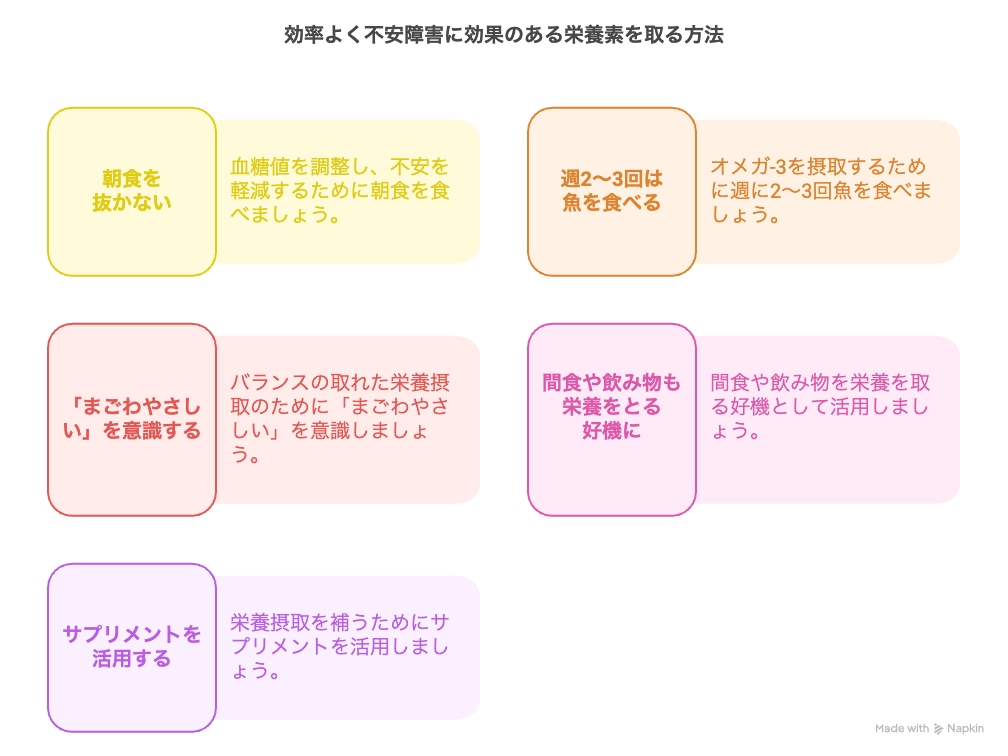

効率よく不安障害に効果的な栄養素を取る方法

最後に、効率よく不安障害に効果のある栄養素を取る方法を、5つにまとめて解説します。

それぞれ、不安障害に効果的とされる理由や、おすすめのメニューも解説します。

朝食を抜かない

朝食を抜かないことが、不安障害に効果的な栄養素を取る方法の1つです。朝食が脳のエネルギーになり、神経伝達物質の材料が確保されるためです。

朝食を抜いてしまうと、血糖値が乱高下し、十分に栄養素が吸収されないことは前述いたしました。主食はもちろん、たんぱく質やビタミン、ミネラルを含むメニューが重要です。

とはいえ、「朝はお腹が空かないし、できれば食べたくない」方もいるでしょう。

果物入りヨーグルトや鮭おにぎりなど、まずは簡単なものから食べる習慣をつけていきましょう。

たとえば朝食に納豆ごはんと味噌汁、ゆで卵にバナナやヨーグルトがあれば、トリプトファン・ビタミンB群・鉄・カルシウムがしっかり入ります。食材をできるだけ多くして、栄養素が入るものがおすすめです。

週2〜3回は魚を食べる

魚を週に2~3回食べると、不安障害に必要な栄養素が補給できます。とくに青魚には、オメガ3脂肪酸が豊富に含まれており、抗うつ・抗不安効果を持つためです。

メニューには、サバの味噌煮やサンマの塩焼き、イワシのフライなどが挙げられます。

料理の時間が確保できない、もしくは料理が苦手な方の場合は、コンビニで調達するのもアイデアです。塩サバのおにぎりや、鮭ほぐし弁当などがおすすめです。

魚のメニューが多い食習慣は、生活習慣病も予防し、不安障害にも効果をもたらします。

「まごわやさしい」を意識する

「まごわやさしい」を意識することで、不安障害の回復に必要な栄養素が効率よく確保できます。不安感の軽減に必要なビタミンB群やマグネシウム、鉄分などを豊富に含んでいるためです。

まごわやさしいは、和食に含まれる栄養素をバランスよく摂取するための合言葉です。

| 食材例 | 含まれる主な栄養素 | |

|---|---|---|

| ま(豆) | 納豆・豆腐・味噌 | マグネシウム・たんぱく質 |

| ご(ごま) | すりごま・練りごま | カルシウム・鉄・亜鉛 |

| わ(わかめ) | わかめ・ひじき・昆布 | ミネラル・食物繊維 |

| や(野菜) | 緑黄色野菜・根菜 | ビタミン・食物繊維 |

| さ(魚) | サバ・鮭・いわし | EPA・DHA・たんぱく質 |

| し(しいたけ) | きのこ全般 | ビタミンD・食物繊維 |

| い(いも) | さつまいも・里芋 | 炭水化物・ビタミンC |

たとえばわかめやひじきなどには、不安障害に必要なミネラルや、腸内環境を整える食物繊維が含まれています。サバや鮭などの魚には、オメガ3脂肪酸やタンパク質が豊富です。

血糖値を緩やかに保つ効果もあるため、情緒の安定にも関係します。まごわやさしいを取り入れることで、不安障害の改善が期待できます。

間食や飲み物も栄養をとる好機に

間食や飲み物も、栄養を取るチャンスにすると、不安障害が回復しやすくなります。内容を意識すれば、より効率よく、必要な栄養素を確保できるためです。

たとえば、バナナを乗せたヨーグルトやナッツ類、チーズなどがいいでしょう。チョコレートやケーキなどより、低脂質・低カロリーで栄養豊富です。

飲み物も、コーヒーやジュースではなく、カフェインレスの麦茶やルイボスティーなどがおすすめです。糖分の過剰摂取も予防できます。

疲れているときやストレスが溜まっているときなど、甘いものやジャンクフードを食べたくなりますよね。できるだけ控えて、タンパク質やミネラル、トリプトファンなどを含んだものを取り入れましょう。

サプリメントを活用する

サプリメントの活用も、不安障害の改善に役立つ方法といえます。手軽に栄養が補充でき、必要量のサポートにもつながるためです。

たとえば、ビタミンやマグネシウムなどは、情緒の不安定さを改善する栄養素です。意識的に摂取しなければ、加工品や偏った食事などでは不足する傾向にあります。

具体的には、ビタミンAやBなどを含んだマルチビタミン、マグネシウムサプリなどがあります。トリプトファンやテアニンなども、気持ちの揺らぎを抑える効果的なサプリです。

なおあくまで、サプリメントは「補助」の役割です。過剰摂取にも注意が必要ですし、基本となるのは食事であることを忘れてはいけません。不足しやすい栄養素を意識的に補うと、脳と心が本来の働きを取り戻しやすくなります。

服用中の薬がある場合は、事前に医師に相談をしてみてくださいね。栄養の補助手段として、サプリメントは有効的に活用しましょう。

まとめ

不安障害には、ビタミンやたんぱく質などの栄養不足が関係しています。

とくに女性は月経やダイエットの影響で、栄養素が不足する傾向にあります。とくに加工食品やインスタントに頼った生活や、単品食べなどは健康面からもおすすめできません。

不安障害を抱えている方は、できるだけ規則正しく主食や主菜、副菜など多くの食品を取り入れた食事が必要です。日々の食事を振り返って、工夫できるところがないか探してみてくださいね。

こちらの記事もおすすめ